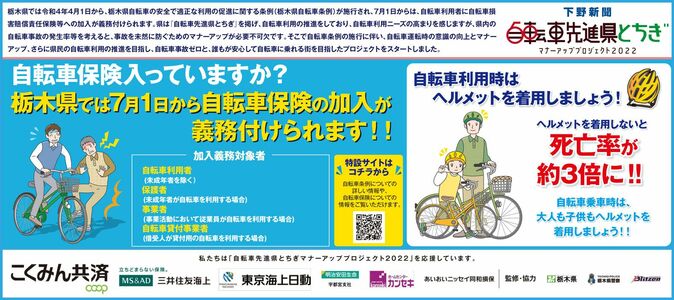

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、事故を起こして他人を死傷させると損害賠償責任が生じ、非常に高額な賠償金を支払わなければならなくなる場合があります。そのため、自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と被害者の保護を図ることを目的に、条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化する動きが全国に広がっています。本県でも、令和4年4月1日に施行された「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、7月1日から自転車の保険加入が義務付けられます。自転車保険加入の意義と、安全に自転車を利用するポイントについて、自転車活用に向けた政策提案を行っているNPO法人自転車活用推進研究会の小林成基理事長にうかがいました。

企画制作/下野新聞社 営業局

理事長 小林成基氏

2つのサイクルロードレースのプロチームを擁し、国際的なレースが開催されるなど、「自転車先進県」として世界のサイクリストから注目されている栃木県。早くから自転車通行空間の整備や交通ルールの周知と安全教育等、自転車の安全活用に向けた取り組みを積極的に進めてきましたが、自転車が関係する交通事故は、発生件数、死者数、負傷者数ともにほぼ横ばいの状況が続いています。

「自転車を車両として扱わず、歩道通行を認めていたのが間違いです。世界の状況を見ると、自転車が関係する交通事故の4割は交差点で起きていますが、日本に限ると約8割が交差点で起きています。これは、車のドライバーの操作ミスではなく、認知ミス。つまり、歩道上の自転車が車のドライバーに認知されにくいことが原因です。未だに自転車の歩道通行が当たり前となっている日本で、事故が起きるのは当たり前です」と、自転車が関係する事故が減らない理由を分析する小林理事長。自転車活用推進研究会では、2000年9月の発足当初より政府や国会の自転車活用推進議員連盟と連携し、自転車関連諸法の改正や新法の骨格立案に向けた提言を行ってきました。

誰もが自転車事故の加害者に

「自転車が歩道を遠慮しないで走っている日本でひとたび事故が起きれば、被害者と加害者の双方が一生を棒に振ることになりかねません。交通事故を被害者の視点で見れば、相手が大型トラックでも自転車でも、命を落としたり負傷したという事実に変わりはないはずです。自転車損害賠償責任保険に入っていないのなら、自転車には乗るべきではないんです」というのが小林理事長の見解です。「2005年に日本自転車普及協会が自転車利用者6800人を対象に行ったアンケート調査では、約3割が歩行中に自転車に接触した経験があると回答しているように人に、自転車が関係する事故の可能性はどこにでもあります。まず、利用者自身が自らの生活保障として保険に入らなければなりません。それと同時に、自転車のマナーや交通ルールをしっかりと子どもたちに教えることが必要です」。そう言って見せてくれたのは、自転車先進国として知られるデンマークの首都コペンハーゲンの街角の映像です。通行量が多い交差点、車道と歩行者道路の間に自転車専用レーンが設置されており、自転車専用の信号が備え付けられています。自転車利用者は必ず右手を出して後続の自転車に合図を送ってから右折するため、直進車と右折車もスムーズに通行が行えます。コペンハーゲンでは、この交通ルールは当然のマナー。子どものころから誰もが身に付けているそうです。「大切なのは、誰もが加害者にもなり、被害者にもなるという現実を認識することです。子どものころからその町で生き抜く術をきちんと教えなくてはなりません」。その術のひとつが保険加入。県の自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例でも、自転車を利用するすべての人に、改めて自分の自転車損害賠償責任保険等への加入を確認することを求めています。

保険加入は生活防衛手段のひとつ

では、どのような自転車損害賠償責任保険を選べばよいのでしょうか。一般的には、個人賠償責任への補償は無制限または1億円以上で示談交渉サービスが付いているもので、自転車を利用する子どもを含めた家族全員での加入が必要とされていますが、小林理事長は「最低でも2億円から3億円の補償が出る保険で、重篤度7以下でも補償されるかどうかのチェックが必要です」と話します。交通事故は相手方が受けた被害の重篤度により14段階に分かれており、整備補償にサービスで付帯している保険などの場合は、重篤8以下の事故には保険が適用されないこともあるため注意が必要です。また、事故により自転車利用者自身が治療や入院が必要となる場合に備えて、示談交渉や手続き代行サービスが付いているかどうかを確認しておくと安心です。

「損害賠償責任保険についても、欧米に比べて日本は遅れていると言わざるを得ません。例えばフランスでは損害賠償責任保険に入らなければ生活できないと言ってもいいほど、保険加入が当然のこととなっています。事故の相手のためだけではなく、自分自身の生活防衛の手段のひとつとして自転車保険加入を捉えて、その保障内容についてもしっかりと確認を行ってください」

小林理事長が提言するのは、環境負荷が少なく健康増進にも貢献する自転車を誰もが楽しく活用できる社会づくり。「コロナ禍で密になりやすい公共交通機関を避けて自転車を利用する人が増加しました。自分の健康維持のためにも、潜在的に自転車を利用したいと思っている人は多いと思われます。私も栃木県の自転車通行帯の整備等に関わってきましたが、栃木県は全国でも自転車が快適に走行できる環境整備に積極的な県だと高く評価されています。交通環境を考えることが、県として何を目指すのかを明確化することにつながります。ぜひ、自転車に楽しく乗れる環境づくりを推進していただきたいと思います」

ポストする

ポストする