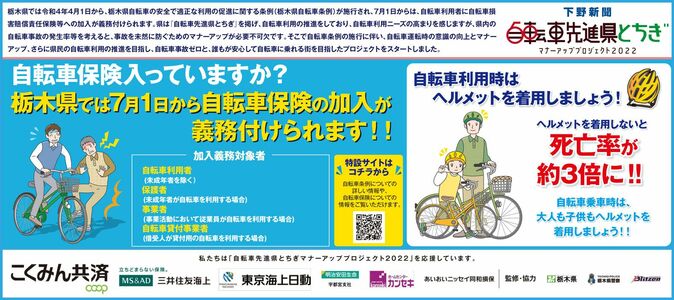

栃木県では、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定がされています。

自転車利用者は、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられ、ヘルメットの着用については努力義務とされています。栃木県内では、若い世代からヘルメット着用の気運を醸成しようと、高校生によるヘルメット着用推進運動が栃木県や栃木県警と連携して、活発に行われています。今回はそのうち、宇都宮高校と佐野高校を取材し、ヘルメット着用率の向上を目指した取り組みについて聞きました。

栃木県立佐野高校

中高で連携したヘルメット着用率の向上へ

栃木県では、自転車条例が施行されたことを受けて「高校生!みんなでかぶろう自転車ヘルメット〜LET'S HELMET UP!〜」事業を展開。今年の6月に栃木県トラック協会から栃木県を通じて自転車用ヘルメット650個が県内のモデル校12校に寄贈されています。

今回寄贈された自転車用ヘルメットは、宇都宮市をホームタウンとして活動する地域密着型のプロサイクルロードレースチームである、宇都宮ブリッツェンが選考したLAZER社製のサイクリングヘルメット。実際に使用している生徒たちからは「かっこいい」と好評です。

30個のヘルメットが寄贈された佐野高等学校。同校は平成20年に付属中学校を開校した併設型中高一貫教育校で、現在中学校では85名、高校では194名の生徒が通学に自転車を利用しています。中学校では条例施行前から生徒の安全確保の観点から通学時のヘルメット着用を徹底。その着用率は100%でしたが、高校生は一般と同様にヘルメットの着用率は低い状況でした。その現状を打破しようと、高校の安全委員会を中心として、ヘルメット着用の雰囲気醸成を図るために、率先してヘルメットの着用をしてくれる生徒を有志で募り、啓発・募集用のポスターを制作するなど、現在は12名の生徒がヘルメットを使用し、校内推進活動をおこなっています。高校の交通指導担当の茂木先生は、

「生徒はヘルメットが人の命を重大な事故から守るためにあると理解をして、自発的に推進活動をしてくれています」と話し、生徒たちに期待を寄せています。

学校側は生徒たちの間で、ヘルメットの着用が自然と受け入れられるようになるまで、校内活動を後押ししていく考えです。

また中学校では今後、安全を第一に考え自分の命を守るために、自分に合ったヘルメットを選べるようにすることで、中学卒業後も自発的にヘルメットを着用する機運の醸成を図ることを検討しています。

安全委員会がヘルメットの着用を促すために作成したポスター

栃木県立宇都宮高校

推進リーダーを中心に地域の模範校に

宇都宮高校は今年10月、宇都宮中央署から「ヘルメット着用推進モデル校」の委嘱を受け、交通安全委員を中心に校内のヘルメット着用率向上や啓発活動に取り込んでいます。11月16日には、同校の交通安全委員4名が宇都宮中央警察署の署員とともに北門前に立ち、「ヘルメットで命を守ろう!」などの横断幕を掲げながら、自転車で登校する生徒にヘルメット着用を呼びかける広報啓発活動を行いました。

同校では現在、自転車通学者の約2割がヘルメットを着用していますが、「自分の命を守るためにはヘルメット着用が不可欠。着用率を上げるために、10月から各学年の交通安全委員が熱心に声掛け活動をしていますが、着用率はまだまだ低いと思います」と話すヘルメット着用推進リーダーの吉岡怜晟(よしおかりょうせい)さん(同校2年)。担当の高橋先生によると、高学年になるほど着用率が低くなる傾向にあり、今後は定期的にヘルメット着用率や非着用者の意識調査を行い、登下校時のヘルメット着用者を増やしていくとのこと。目標は「県内自転車利用者の模範となることと、自身の命を守る意識の向上を図ること」。ヘルメット着用100%に向けて、精力的に活動を継続しています。

ポストする

ポストする