1945(昭和20)年7月12日午後11時19分ごろから13日午前1時39分ごろにかけて、宇都宮市の上空に米軍のB29大型爆撃機115機が飛来し、高度4千メートル付近から焼夷(しょうい)爆弾や集束焼夷弾など1万2704個を投下、木造住宅などが次々と延焼し、宇都宮二荒山神社周辺など中心市街地が火の海になった。火災や焼夷弾の直撃などで死者は620人を超え、1128人以上がやけどなどのけがを負った。軍事関連施設ではない、市民が暮らす市街地を狙った米軍の無差別攻撃は3月10日の東京大空襲から始まり、全国で37都市目。北関東での大規模な都市空襲は初めてで、県都の市街地の半分が灰じんに帰す県内最大の戦禍となった。

最低気温 19.4℃

降水量 5.1 mm

最低気温 17.8℃

降水量 30.1 mm

市民が寝静まった深夜の市街地を襲った米軍の無差別攻撃は、約2時間20分にわたって続いた。子どもから高齢者まで約9万人が暮らす県都の中心市街地は一夜にしてがれきと化し、いくつかの大谷石造りの建物が残るだけだった。

木造住宅は焼夷弾を火種とし、次々と延焼。未曽有の大規模火災へと発展した。市民は庭先や町内の防空壕(ごう)に身を潜め、火の海をかいくぐるようにして逃げ、人々は川などに水を求めた。

しかし、空から無慈悲に降り注ぐ焼夷弾の雨になすすべはなく、焼夷弾の直撃を受けて亡くなる人、激しい炎に包まれ、灼熱(しゃくねつ)となった防空壕の中で息絶える人も相次いだ。郷土の夜空を赤く染める、その異様な光景は郊外の住民の目にも焼き付いた。

(1944年12月末時点)

大田原市、那須町、福島県にも投下された。

罹災(りさい)人口、世帯・戸数は4万7976人、1万603世帯・9173戸に上った。国鉄宇都宮駅や東武鉄道宇都宮駅、市役所も被害を受けた。子どもたちが通う国民学校も東、西、簗瀬の3校が全焼した。私立学校、医療機関や繁華街の百貨店、映画館街なども焼失した。神社や寺院、教会も燃え、数多くの文化財が被災した。

学校や寺院には遺体の収容が続き、市内各所で被災者へのにぎり飯の炊き出しが始まっている。郊外の農村部の親戚や知人を頼り、歩いて疎開する人たちの姿も見られている。

大通りに面した鉄筋コンクリート3階建ての下野新聞社屋(本町交差点北側の下野新聞ビル)は空襲により焼け、外郭を残すだけとなった。

1922年に完成した社屋は、新聞を発行する輪転機や各種機械、器具、保存紙などが焼失した。本社を直撃した焼夷弾は2発。天井に大きな穴を開け、社内は火の海となった。三十数人の社員が駆けつけ、編集局長の指揮で消火に当たったものの、手の施しようがないくらい火の勢いが強かった。左腕切断の重傷を負った社員もいた。記事や写真を運ぶために屋上で飼っていた伝書鳩(でんしょばと)は無残な姿で焼けた。

まもなく焼け跡の整理や修理が始まった。サツマイモで飢えをしのぎ、荷馬車を使って県北の山村で資材を買い集め応急処置した。

◇ ◇

13日付の新聞は休刊となったものの、14日付から毎日新聞社に印刷を委託して休刊を1日にとどめた。自力での新聞発行は1945年10月に再開された。

12日深夜に始まった宇都宮空襲は、2日前の10日朝から午後にかけて宇都宮市を襲った米軍の艦載機(空母搭載の戦闘機)による空襲とは、攻撃の手法も対象も異なるものだった。

艦載機空襲は日中、清原の宇都宮陸軍飛行場や、軍用機を生産する市南部の中島飛行機宇都宮製作所の飛行場など軍事関連施設を中心に狙い、低空の機銃掃射やロケット弾などで攻撃した。対して、宇都宮空襲は市民の戦意をそぐため深夜に大型爆撃機を飛ばし、大量の焼夷(しょうい)弾を投下、市街地を焼き尽くした。

この戦争では航空機が積極的に使われ、国土も戦場と化し、空襲の脅威にさらされている。特に1944年夏、日本の委任統治領だったサイパン島などマリアナ諸島が陥落し、米軍の手に渡ると、日本列島が米軍の大型爆撃機B29の爆撃圏内に入った。

これを受け、米軍は日本の都市を焼夷弾で焼き払う作戦を実行。45年3月10日未明の東京大空襲を皮切りに、大都市から順に無差別空襲を加えている。

宇都宮は人口10万人に迫る北関東最大の都市だ。陸軍の戦闘機「疾風(はやて)」を生産する中島飛行機などの軍需工場、飛行場、陸軍師団司令部といった軍事拠点があり、多くの労働力を抱える都市として、重要性は早くから認識されていた。

宇都宮空襲で、B29は12日午後4時過ぎから、マリアナ諸島の基地を順次離陸。茨城県沖から那珂川河口を目印に侵入し、宇都宮上空で無数の焼夷弾をばらまいた。

天候は梅雨前線が停滞して、雨。投下目標とする爆撃中心点は中心市街地の中央国民学校としたが、雨雲が視界を遮り、爆撃範囲は東にずれたもよう。日本軍も高射砲部隊を配備していたが、反撃は貧弱でB29搭乗員は効果がなかったと証言している。

(焼夷弾6個を内包)

(約362トン)

(小型焼夷弾38本を内包)

(440.8トン)

12個中隊

2個中隊

6個中隊

一方、中島飛行機をはじめとする軍事関連施設には大きな被害がなかった。これは後日、再び空襲を行うためで、別の空襲計画の存在が確認されている。

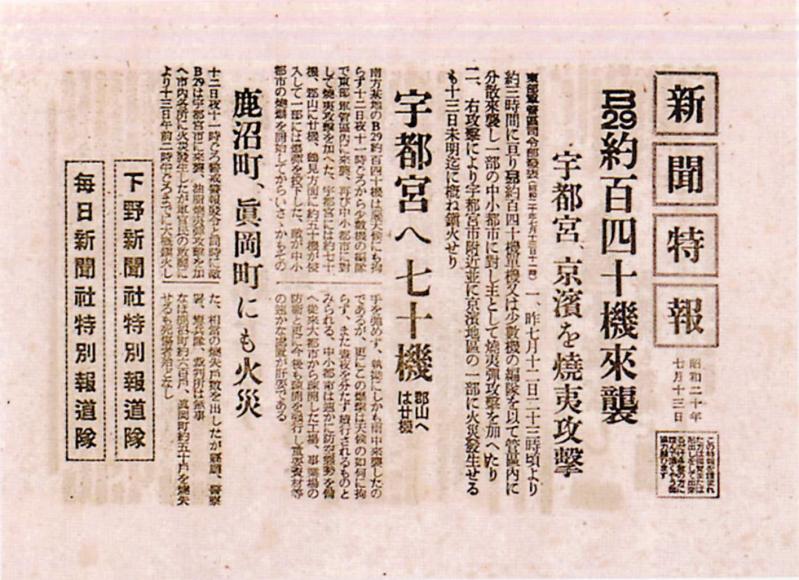

空襲被害により13日付の下野新聞は休刊となり、「新聞特報」と呼ばれる号外が発行された。表面は宇都宮に70機が飛来したこと、裏面は職場に復帰するよう呼びかける記事などが並び、被害についてほとんど触れられていなかった。

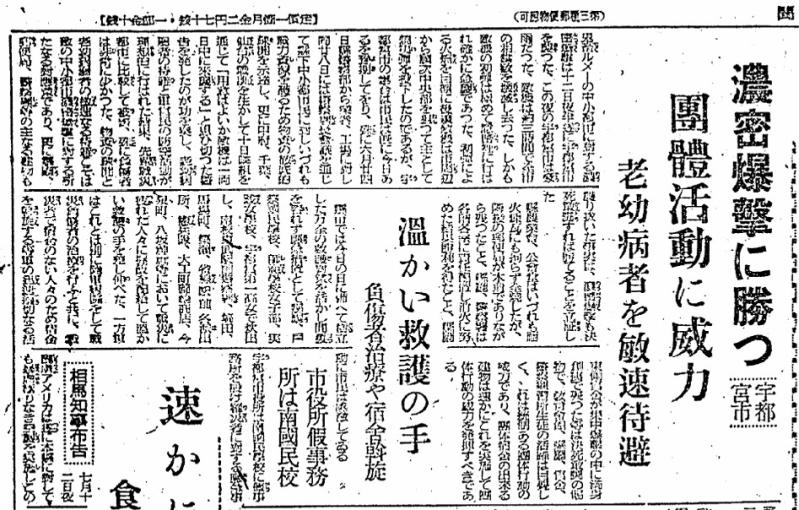

14日付の下野新聞は、毎日新聞社に印刷を委託して発行された。空襲について「老幼病弱者の待避と、軍官民の防空活動が理想的に行われた結果、先輩戦災都市に比較して、被害、殊に負傷者は非常に少なかった」「濃密爆撃も決死敢闘すれば勝てることを証した」などと記された。

戦意高揚に腐心する軍の言論統制により、多くの死傷者を出し焦土と化した実態とは異なる内容で、当時の市民は実際の被害状況を知るすべはなかった。

市街地を焼き払われ、620人以上の犠牲者が出た宇都宮空襲から80年がたった。約120機とされる米軍の爆撃機B29が飛来し、約10万個の焼夷弾(しょういだん)が投下された。小型弾に換算すると、当時の全市民の数を上回る苛烈な攻撃だった。街の発展に伴い戦争の痕跡が消えつつある中、戦禍を経験した人も数少なくなっている。多くの人が苦しみ、傷つき、悲しみや途方に暮れたあの日。経験者の記憶を頼りに、栃木県内最大の戦災を今に伝える。

参考文献:「うつのみやの空襲」(2001年、宇都宮市教育委員会)、気象庁・過去の気象データ(宇都宮)、宇都宮戦災復興誌(1960年、建設省、宇都宮市)、宇都宮戦災実態調査