遺構は語る

戦後80年。戦争体験者の多くが鬼籍に入り、戦禍の記憶は薄れつつあるが、人知れず立つ碑やひっそりと残る跡が、あの大戦を後世につないでいる。県内各地の痕跡を随時紹介する。

暮らし映す本堂の筆跡

都内から学童集団疎開

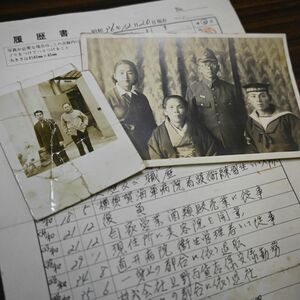

米軍による本土空襲の本格化が現実味を帯びた1944年、学童集団疎開は始まった。本県には1万5千人を超える児童が疎開。鹿沼地域など上都賀郡では東京・牛込区(現新宿区)の児童を受け入れ、そのうち宝蔵寺(鹿沼市上材木町)では津久戸国民学校の134人が暮らした。

本堂には当時の生活の跡が残る。柱間をつなぐ「長押(なげし)」に貼られているのは1~12の数字が記された紙。約100畳の本堂を囲むように間隔を置いて並ぶ。長押の木材と同化して見える様が歳月を物語る。疎開児童を班分けした番号とみられ、整列や点呼などの際に使われた。

残り:約 710文字/全文:1154文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- 3~4月入会で最大1,000円還元!!

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする