子どもたちにとって夢のような夏休みも、そろそろ中盤。宿題は順調ですか? 「なんだか面倒」「自由研究のアイデアが浮かばない」という子どもたちのために、アスポ編集室が「夏の宿題お助け隊」を結成。夏休み最終週に慌てないスケジュールの立て方やお薦めの自由研究を調査してきました。

目次

宿題助け隊❶ =工作=

タカムラ産業に聞く段ボール工作のコツ

特性生かし自由自在に

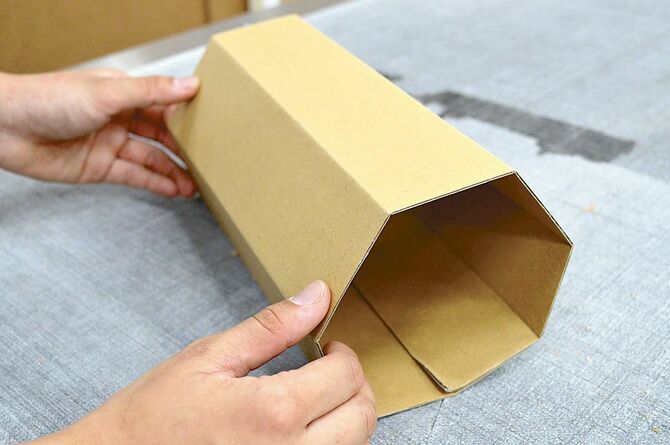

夏休みの宿題の中でも、ハードルが高い自由研究。苦手意識がある子にお薦めしたいのが、丈夫な素材で存在感もある段ボール工作です。強化段ボールで重量物梱包(こんぽう)箱を製造し、段ボールの工作キットも手掛けるタカムラ産業(大田原)にコツを聞いてきました。

教えてくれたのは、同社企画室の倉渕めだかさん(26)と入江真愛さん(24)。動くカブトムシなどの工作キットから人力車やウォータースライダーといった大型遊具まで、アイデアが光る作品を開発しています。

まずは段ボールの特徴について。表面をよく見ると表(平らできれい)と裏があり、その間に中芯と呼ばれる波型の部分があります。きれいな面が表になるようにします。

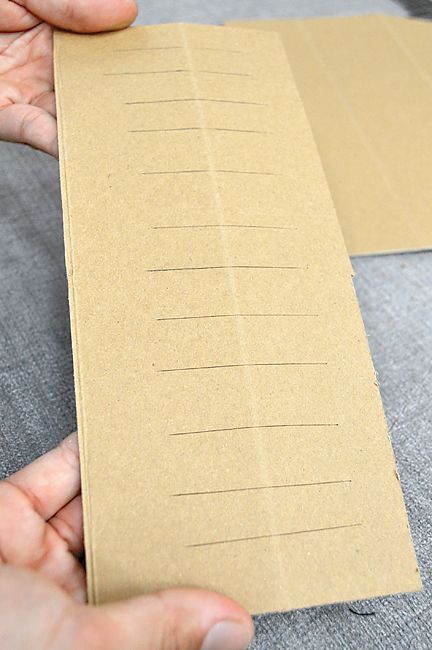

デザインは車などの乗り物を作る場合、単純に四角形を作って組み合わせていくイメージで。厚みがあり切りにくいため、複雑な形状ではなく箱の形を生かして作るとよいでしょう。段ボールを真っすぐ切るには、裏面に線を引いて定規にカッターを当て、なるべく1回で。きれいに折る方法は、定規を当て、カッター(刃は出さずに)で折り線をつけて折ります。

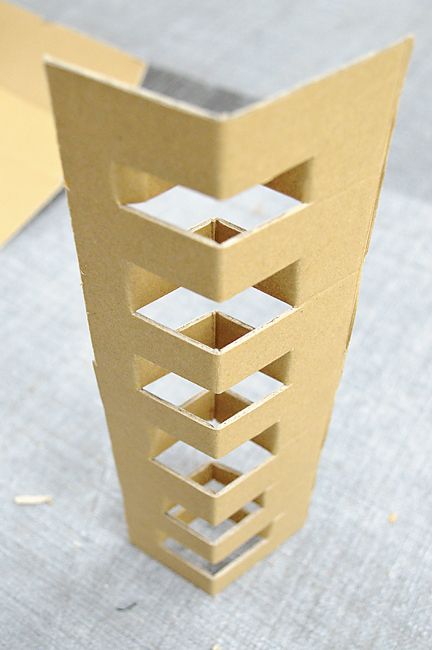

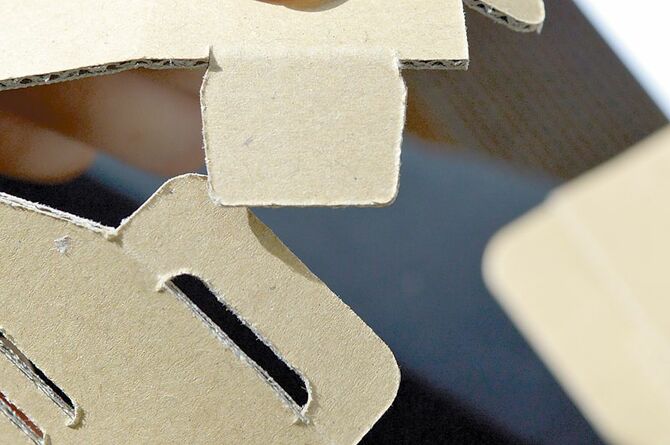

テープを使わずにパーツを丈夫につなぐ場合、差し込み部分と差し込み口を作る方法があります。その際、差し込み部分の形状に角度をつけることで、抜けにくくなります。

折り線をつけたり、切ったりしていろんな形にアレンジ

色を塗る際は、不透明水彩絵の具や色鉛筆、クレヨンがお薦めです。一から作るのが難しい子は、まず同社の工作キットでコツをつかんでみては。

ウェブで購入可

動く「カブトムシ」(1320円)など段ボール工作キットや遊具などはウェブショップで販売中。詳しくはホームページを。

タカムラ産業

大田原市上石上1845の5

☎0287・48・6620

宿題助け隊❷ =進め方=

学習塾主宰の佐藤初江さんに聞く

小学生向け 宿題の片付け方アドバイス

自分再発見の機会

毎年、足利市の名草公民館で小学生を対象に開かれている「夏休みおやこ学級」。読書感想文の書き方を指導する、同市の学習塾「花園塾」主宰佐藤初江さんに宿題片付けアドバイスを伺いました。

何に興味があるか...好きなことは?得意なことは?

夏休みの宿題には、たくさんのチャンスがあります。さまざまな課題に取り組む中で自分は何に興味があって、何が得意なのかを発見することができるからです。「好きなものが見つかるかも」という気持ちで、まずは親子で宿題の意義について話し合ってみましょう。

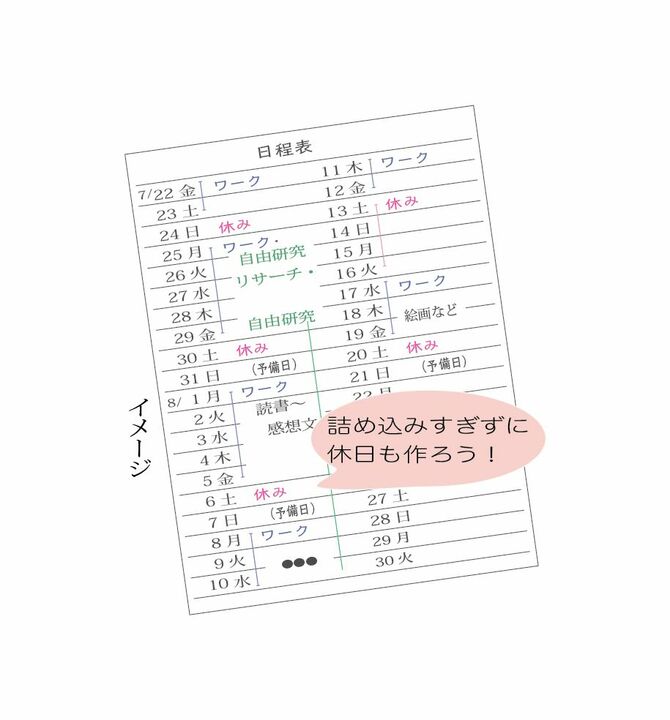

日程表を作ろう 毎日少しずつ20日目安に

次に宿題の内容、提出期日を確認したら、計画を立て日程表を作成します。学校で出されるワークブックは、小学生の場合は、最初から詰め込み過ぎると途中で嫌になってしまうことがあるので、毎日少しずつ。夏休みが約40日として、20日程度で終わる計画で。休日も設けて、遅れた時のための予備日にします。

自由研究のテーマ まず行動!目に留まったり心に響いたもの

自由研究のテーマ探しは、行動することがヒントになります。読書やインターネットで検索したり、博物館や美術館に足を運んだり、自然観察会に参加してみたり。目に留まったもの、心に届いたものを見つけてみましょう。

読書感想文 メモを取る 2、3回読む 要約分を作成

読書感想文は、大切と思ったところをメモしながら本を2、3回繰り返して読み、要約文を紙一枚に作成。全体像をつかんだ上で、自分が感じたことを感想文にまとめます。

● 佐藤さん直伝 宿題の進め方アドバイス ●

①親子で宿題の意義を話し合おう

②宿題を進める日程表を作ろう

③ワークブックは一気にやらず、毎日少しずつ

④自由研究のテーマは行動して見つけよう

宿題助け隊❸ =自由研究=

地域発見新聞を作ろう

調べる 考える

感じた魅力伝えよう!

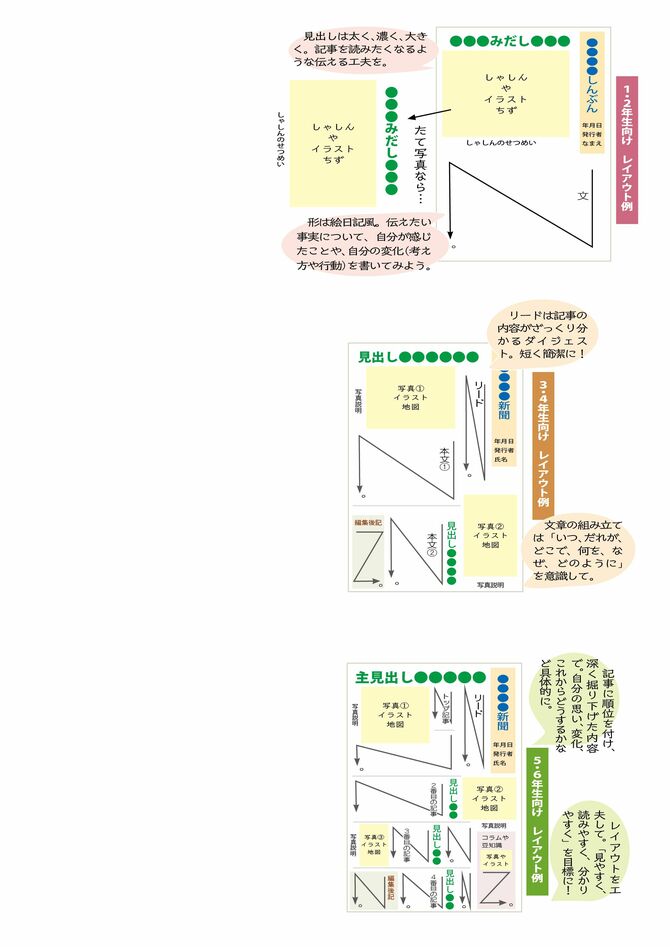

皆さんが住んでいる地域にはどんな魅力がありますか? 普段は気にしていない場所でも、意識して歩いてみると隠れた魅力があるかもしれません。今回は「アスポ自由研究教室」として、「地域発見新聞」の作り方をご紹介します。

まず、どんなテーマを新聞にするか決めましょう。テーマが決まったら下調べ。実際に地域を歩き、テーマを取材してみましょう。

取材の際には、気付いたことをメモできるようにノートとペンを持って行きます。気になったものを撮影したり絵に描いたりできるよう、使い捨てカメラや色鉛筆もお薦めです。

家に戻ったらいよいよ書き出し。現地で気付いたこと、感じたことを書いてみましょう。写真や絵、地図があると、より伝わりやすい新聞になります。最後に、短い言葉でどんな記事なのかが分かる「見出し」を付ければ完成です。

いざ書いてみると、いい言葉が浮かばないなどつまずくことがあるかもしれません。でも、大丈夫! あなたが自分の目で見て感じた地域発見新聞は、世界で一つだけの作品です。アスポ編集室では皆さんがすてきな夏休みを過ごせるよう祈っています。

宿題助け隊❹ =工作など= 宿題お助けスポット

もしもに備え、防災体験

平出幼稚園の子どもたちが大風を体験。しっかりつかまります

防災に関する知識を身に付け、災害時に命を守れる行動ができるようにと1992(平成4)年に開館し、今年30周年を迎える県防災館は、大風、地震、煙迷路の体験ができます。「大風や地震体験を通して、家族で改めて通学路や家などの危険を確認。防災マップなど作ってみて、災害時の対策を考えるきっかけになれば」と館長の駒田文雄さん。

また、さまざまな展示物や映像で、自然の恐さや知識を視覚的に深められるコーナーも。防災意識を高める夏にしてみては。

県防災館

宇都宮市中里町248

☎028・674・4843

午前9時半~午後4時半

月曜休 無料 Ⓟあり

※詳しくは電話で確認を。10人以上は要予約。個人は予約不要(待つ場合あり)

夏休み親子工作教室

夏の恒例イベント。同図書館スタッフによるオリジナル工作教室で、幼児から小学4年生までを中心に毎年約100組の親子が参加しています。

今年の工作と参加費は「ガチャガチャ型貯金箱」(600円)、「スライムで海の缶詰め」(450円)、「トレジャースクラッチ」(400円)。装飾や色を塗り、自由研究の作品にするのもお薦め。

開催日は5~7、12日。午前10時半~30分刻みで開催(正午、午後0時半を除く)。最終開始は午後2時。5日は午後、6日は午前のみ。工作キット(説明書付き)の受け取りのみも可。(申)要予約。

アピタ足利子ども図書館

足利市朝倉町245

☎0284・72・8811

午前11時~午後5時

茂木町昆虫展 特別展示

ー現代で注目されている昆虫食ー

カブトムシやクワガタ、チョウなど、主に茂木町で採取された昆虫の標本22箱を展示。長年、鮎田地区の山林で昆虫の生態調査を行っている虫害防止コンサルタントの帝装化成(宇都宮市)が毎年夏に開催しており、今回で15回目。28日まで。

6日午前9時半からは遊学講座「昆虫を森の素材で描いてみよう!」を開催。帝装化成の職員が講師となり、葉や草、枝、実などを使って、オオムラサキやゲンゴロウなど身近にいる昆虫の模型を作ります。年長児から小学生対象。先着15組(親子、1人参加も可)。無料。(申)必要。

ふみの森もてぎ

茂木町茂木1720の1

☎0285・64・1023

午前9時~午後5時

月曜休

ポストする

ポストする