近年、台風や集中豪雨による土砂災害、地震などが全国各地で発生しています。忘れた頃にやってくる災害。9月1日の「防災の日」を前に、家族みんなで避難方法や備蓄について話し合ってみませんか。今回は「防災特集」として、県内の災害状況や対策をはじめ、読者から聞いた防災のコツを紹介します。

もしも… のときの心掛け

県危機管理課が提言

正確な知識 大切な意識

家族で「情報」共有も

栃木県の災害状況や防災の取り組みについて、栃木県危機管理課の鈴木健雄さん、佐々木未紅さんに聞きました。

●近年の災害状況は。

栃木県はこの10年間で経験したことのない大きな災害が三つありました。2011年の東日本大震災、15年の関東東北豪雨災害、19年の令和元年東日本台風です。令和元年東日本台風では、河川の氾濫や土砂崩れ等により1万4000棟を超える住家被害がありました。

●私たちが持つべき防災の考え、災害時の行動を教えてください。

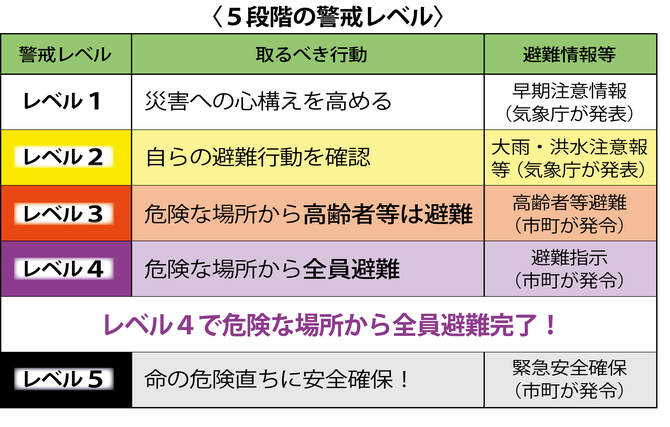

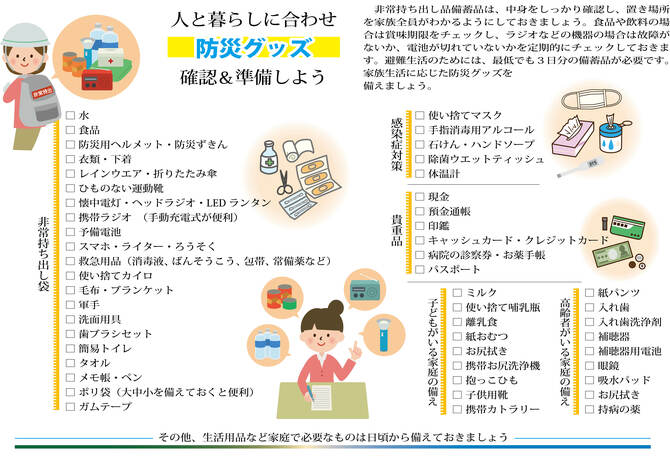

一番大切なことは、自分の命は自分で守る「自助」です。水や食料の備蓄、避難場所、経路を確認し備えましょう。そして避難情報の「5段階の警戒レベル」を知ってください。ハザードマップで自分の家の場所を確認し、危険がある場所には色が付いているので避難を。ただし避難することで災害に巻き込まれる可能性がある場合は、自宅の2階などの高いところに逃げる垂直避難をするなど、その場で安全確保を。ハザードマップを見て自分が取るべき行動を判断してください。

●県の取り組みを教えてください。

公式LINEで防災情報を発信しています。日頃の備えや災害時に役立つ情報などを確認できます。ぜひ登録をお願いします。

●アスポ読者にひとことお願いします。

栃木県は比較的災害が少ないといわれている地域ですが、安心せず、特に線状降水帯などによる水害に注意して備えてください。どの家庭でも共通していえますが、特に年配の方やお子さんのいる家庭では、情報を収集・判断できる人が中心となり、家族で災害の情報を共有するようにしましょう。

(問)栃木県危機管理課☎028・623・26

95。

JA共済連栃木から提案

もっと知って、損害保障

家財の対応など多彩に

近年では自然災害が多く発生し、保険・共済も多様化しています。災害による建物被害に備えた保障を提供しているJA共済の担当者に話を聞きました。

「建物更生共済むてきプラス」は、災害時の建物被害に備えている保障。火災はもちろん、地震や水害などの自然災害による損害も保障し、追加で地震保険に加入する必要がないのが特徴です。また掛け捨てではなく、保障期間満了時には満期共済金が受け取れます。

「建物更生共済むてきMy家財プラス」では、家財や家具の被害を保障。雷雨が多い栃木県では、落雷時に家電が被害を受ける危険性が高くなっています。住まいの安心を備えることが大切です。

JA共済連栃木の麻生拓さんは「自然災害は経験してからでは遅い。建物被害と家財被害に備えて、保障の見直し相談をご利用ください」と話します。

保障の相談は最寄りのJA、もしくはJA共済相談受付センター☎0120・536・093。

我が家の防災・備蓄

命を守る〝準備〟怠りなく

山本容子さん(59) 主婦・足利

東日本大震災を契機に防災ワークショップに参加。災害から身を守る方法などを学びました。台風19号では、上陸の数日前から準備を整えていたにも関わらず、避難所に向かう途中で車ごと流され、約5時間半後に救出されました。

被災経験を教訓に、防災士の資格を昨年取得。「自分の命は自分で守るのが防災の基本。率先避難者たれ!」を心に刻み、ハザードマップなど避難時に使うものをリュック二つにまとめています。

お薦めは45㍑のビニール袋で、防寒やトイレとしても活用できるとのこと。懐中電灯とホイッスルは常に携帯しています。

避難所生活イメージして

石川美奈子さん(51) 嘱託職員・那珂川

常に水とアルファ米やインスタント食品などの食料を備蓄しています。また、車の中には寝袋と保温シートを入れています。保温シートはコンパクトなので場所を取らず携帯にも便利。広げると暖かくなり、肩や膝掛けとして暖をとれます。

災害時の備えについて意識をするようになったのは、やはり東日本大震災がきっかけです。当時、自主的に町の福祉センターに避難しました。その経験から寒さ対策として、その時に欲しかったものを備え、手回しの防災ラジオも買いました。

この機会にもう一度備蓄品をチェックして、防災グッズをまとめておこうと思います。

ポストする

ポストする