〝教え〟を今に語り継ぐ

日が少しずつ短くなり、秋めいてきたこの頃。秋の夜長に、「栃木の民話」を楽しんではいかがでしょうか? 県内には河童(かっぱ)や雷様、鬼、動物などを題材にした数多くの民話があり、地域で親しまれています。今回は不思議な話から泣ける話、そしてちょっぴり怖い話まで6話の世界へいざないます。

目次

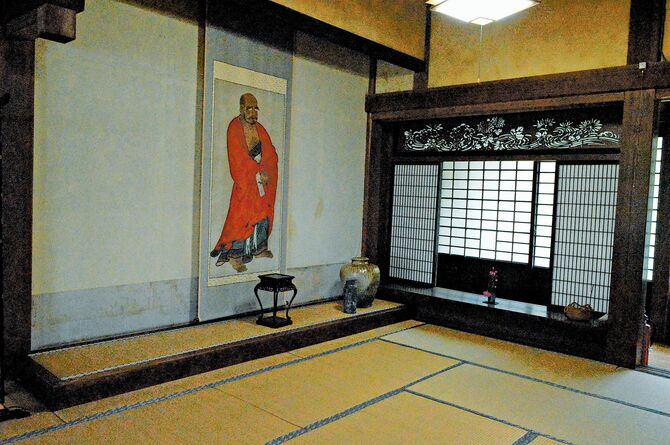

「この部屋で本尊の方に足を向けて寝たところ、翌朝には頭が本尊の方へ向いていました」

「大平町古里民話大平風土記」より

大中寺の七不思議 栃木

大中寺には七不思議の伝説が今も語られています。七不思議はそれぞれ「根なしの藤」「東山の一口拍子木」「油坂」「不断のかまど」「馬首の井戸」「開かずの雪隠」「枕返しの間」と呼ばれています。

「枕返しの間」と呼ばれる部屋は、ある旅人が寺に宿泊。翌朝起きると昨晩とは逆の方向に向いていたという不思議な出来事の話です。

また、「東山の一口拍子木」は、寺によくないことが起きるときに山から拍子木の音が聞こえるという言い伝えです。その音は住職以外には聞こえないそうな。

七つの奇怪な言い伝え

太平山の麓にたたずむ大中寺。寺に関係する歴史上の人物は多く、徳川家康が関東における曹洞宗の大僧録職に任命し、「関三刹」の筆頭寺とした由緒正しき古刹(こさつ)です。

山門に飾られている額は、徳川光圀とゆかりの書家から寄贈され、戦国時代には上杉謙信と北条氏康の和睦会議の場所にもなりました。寺付近の「謙信平」の地名は、上杉謙信が兵馬の訓練をしたことが由来となっています。

七不思議の一つ「根なしの藤」は上田秋成の「雨月物語」にも登場しています。

【大中寺】

栃木市大平町西山田252

☎0282・43・2116

※本堂と枕返しの間は見学不可

「城中の琴姫は『すが』の帰りを今か、今かと待ちわびていました。姫がうとうととした時、血まみれの青白い顔をした『すが』の姿が姫の前に現れ、思わず姫は、『すが!』と叫びました」

「那須烏山の民話」より

蛇姫様 那須烏山

大久保家の琴姫様にお仕えしていた「すが」という娘がおりました。密貿易をたくらむ家老の動きを心配した姫は、ある夜、すがに大事な密書を託します。ご本家が遣わした剣客に届けるように命じたのです。

城を抜け出したすがは家老の倅(せがれ)に見つかり、切られてしまいます。それでもすがは密書を離しません。無理にもぎ取ろうとした倅の手に真っ黒な烏蛇(カラスヘビ)がかみつきました。

それから、いつも烏蛇に見守られている姫を「蛇姫様」と呼ぶようになりました。

姫守る烏蛇 仕えた娘

明治4(1871)年の廃藩置県に至るまで、烏山城主としてこの地を治めた大久保家の琴姫にまつわる話。民話として語り継がれ、川口松太郎の小説のモデルになったといわれている「蛇姫様」の墓が、龍門の滝そばの太平(たいへい)寺にあり、参拝客たちが手を合わせています。

蛇姫様の話は、市観光協会の「那須烏山の民話」(山あげ会館、龍門ふるさと民芸館で販売、500円)やホームページのアニメーション動画でも紹介しています。

【太平寺】

那須烏山市滝395

(問)市観光協会

☎0287・84・1977

「『これだけ蓄えておけば、いつ恐ろしい飢饉がきても困ることはあるまい』と五郎は安心した」

渡辺武雄著「古里百話・今市の懐旧」より

五郎びつ 日光

日光市小百の村に、「五郎」という賢くて働き者の石丁が住んでいた。ある日、五郎は恐ろしい飢饉(ききん)の話を思い出し、石で米びつを作り始め、米を買ってきては、せっせと米びつに蓄え始めた。

それから何年かたち、飢饉が始まった。これまで蓄えていた米を村人に出したが、たちまち底をついてしまった。そこで五郎は岩山で来る日も来る日も祈り始めたが、ついに息絶えてしまった。

なぜか五郎の体は消え、恐ろしい飢饉も去ったが、五郎の祈る姿はいつまでも村人の心に残っている。

飢饉から村救い命捧げる

日光市小百地域に古くから伝わる民話。天保7(1836)年に起きた全国的な大飢饉(ききん)の話で、悲しいことに当時は「間引き」まで行われていたのではと推察されています。

五郎が作っていた米びつは「かんかん石」と言われ、小百地域が産地。加工しやすく風化しにくいのが特徴で、3月31日に閉校になった小百小の土台となる部分にも使われているそうです。

日光に伝わる民話は40ほどもあり、今市図書館では「日光語りべの会」による昔話や伝説の語りが催されています。

日光市小百地域

(問)日光語りべの会・中本さん☎080・1079・4345

「あのおばあさんは、ただ者ではない、ひょっとすると人間じゃない、狐か狸か、いや神様じゃ、それともてんぐ様かもと、村中この話でもちきりになりました」

「葛生のむかしばなし」より

氷室ばあさん 佐野

昔々、奥氷室の氷室山神社を守っていたおばあさんは、大のお風呂好き。

暗い山道を片道10㌔、1日も欠かさず、大荷場(にんば)のとある家にお風呂をもらいにやってきました。

風呂の主人が「ばあさんや、遠い山道を真っ暗なのによく来なさるが、怖かないかね」と聞くと、「いや、私は氷室山のてんぐ様がついてなさるで、奥氷室なんてほんのひと時だよ」

恐ろしくなった主人でしたが、別に迷惑をかけるでもないおばあさん。それからも、ずうっと、お風呂に入れてやったということです。

ばあさんの正体は…

ばあさんが守っていた氷室山神社(佐野市秋山町)は、あきやま学寮北にあります。ばあさんが住んでいたという氷室山は栃木と群馬の県境。山頂付近には「いざなぎのいきのみこと」と書かれたおばあさんの墓標が残されていますが、「やぶに覆われていて見つけるのは難しい」とまちづくり葛生株式会社事務局次長で郷土史の研究も行っている船田実さん(72)は話します。

葛生に伝わる民話は、同社ホームページの「民話と伝承」で楽しむことができます。

【氷室山神社】

佐野市秋山町695

(問)まちづくり葛生☎0283・85・7550

「これからのち、ここを通る者には『小倉、小倉』と拙者の名をいわせるようにする。その名を聞いたら、出てわるさをしない。と、ちかえるならゆるしてつかわす」

「鹿沼のむかし話」より

主膳と河童 鹿沼

小倉橋付近。川のほとりに水が深くよどんだところがあったという

昔、清瀬川とよばれる川があり、村人の馬が河童に引き込まれるという騒ぎがありました。通りかかった小倉主膳という剛力で有名な侍に助けてもらうことに。「よし、拙者(せっしゃ)がそのこしゃくな河童をとりおさえてつかわす」。主膳が村人の着物を着て歩いたところ、馬が引きずられたので、力を込め引き戻し河童を捕まえ「やい、ひねりつぶしてやる。その前に言い残すことはないか」と声をかけました。苦しそうな河童を見た主膳ははたして…

川の深いよどみに注意

鹿沼市亀和田町に残る言い伝え。村人たちが川で「小倉だ、小倉だ」と言っていたので、清瀬川を小倉川というようになったといいます。

鹿沼民話の会・会長の荻原順子さん、副会長の栃内千恵子さん、加藤美智子さんに聞きました。同会は鹿沼市立図書館や学校、イベントなどで語り部をしています。鹿沼には他にも「さつき地蔵」「酒の泉」「雷にお灸」などたくさんの民話があり、荻原さんは「私たちも勉強をし、地元の伝承話を人々に伝えていきたいです」と話しています。

【小倉川】

鹿沼市亀和田町

(問)鹿沼民話の会事務局☎090・5337・3586

「秀郷は、その場所でしばらく待つと、3㍍余りもある大きな鬼が現れ、死馬に食いつきました」

「宇都宮にまつわる民話」より

百目鬼 宇都宮

大曽の北西にある兎田という馬捨て場に大きな鬼が現れました。離れた所から様子を見ていた藤原秀郷は、弓を引きしぼり、鬼の胸板を射通しました。すると、鬼は二荒山神社の後方に倒れ伏しました。

約400年後、足利将軍の時代。塙田村の本願寺の説教に毎日姿を見せる美しい女性がいました。しかし、その正体は胸を射抜かれた鬼で、ここで流した血を吸い取りに来ていたのです。鬼は説教を聞いているうちに改心し、角を折り、指の爪を取って上人に捧げました。

熱心な説教に鬼も改心

県庁前通りの一本南側にある「百目鬼(どうめき)通り」。民話の舞台となった場所には、今も百目鬼の名が残っています。平成3(1991)年、鬼伝説にちなみ宇都宮市の道路愛称事業で選定されました。

民話の中で倒れ伏した鬼は、長岡百穴で治療をし、再び威力を得るために本願寺に通っていたと言います。

また、他にも「その鬼は百匹の鬼の頭目だった」とか「たくさんの山賊の目が光っていた」など、「百目鬼」の由来となる言い伝えが残っています。

【百目鬼通り】

宇都宮市塙田2丁目

ポストする

ポストする