街にたたずむ 時 知らせのシンボル

6月10日 時の記念日

毎年6月10日は「時の記念日」。日本で初めて、時刻を知らせる鐘を打った日を記念し、制定されました。時を知らせることが目的の時計ですが、県内には花時計やからくり時計など見る人を楽しませてくれるものもあります。気がつけば、時間に追われている毎日。たまには足を止め、移りゆく時をのんびり感じてみては。

花どけい

日光だいや川公園 季節の花々が彩る

日光連山が一望できる水と緑の豊かな自然あふれる公園。その玄関口のインフォメーションエリアでは、華やかな「花どけい」が迎えてくれます。

時計は直径約10㍍。文字盤には、日光の自然や同公園にちなみ、リスが描かれています。文字盤の周りは、大谷川の伏流水を生かした季節の花が植栽され、今の時季はパンジーとビオラがきれいです。初夏からはベゴニアも登場し、時計の表情を彩ります。訪れた際には、花どけいの前でぜひ記念撮影を。

▪日光市瀬川844

▪☎0288・23・0111

▪1999年4月設置

見上げれば… いつもここに

からくり時計 佐野市こどもの国

呼びかけに子どもも注目

広い芝生広場で目を引くカラフルな時計塔。正時になると、小窓からネコとイヌの人形が「おはよう、みんな元気?」と明るく呼びかけ、同園のキャラクター「アーベルくん」やウサギ、ネズミも次々と登場。楽しいお話と音楽が約5分間続きます。

同園の小菅伸一郎館長(57)は「時計が鳴り出すと、子どもたちの喜ぶ顔が見られます。開園当初からあり、大きな故障もなくとても優秀な時計」と話します。

▪佐野市堀米町579

▪☎0283・21・1515

▪午前9時半~午後5時半

▪月曜・第2木曜(祝日の 場合は翌日)休

▪2000年設置

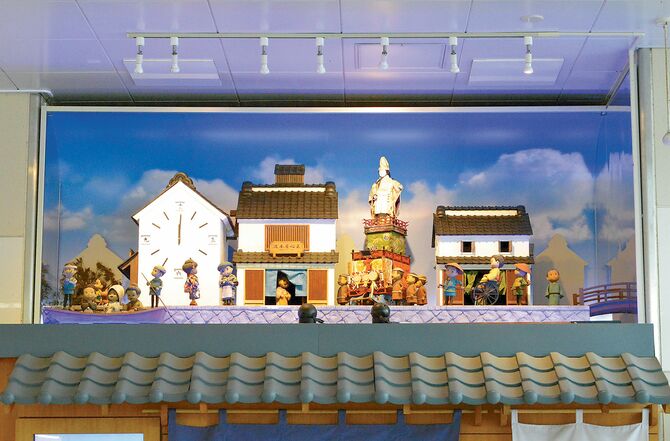

吾一からくり時計 栃木駅

名言と栃木の魅力語る

栃木市出身の文豪山本有三の代表作「路傍の石」がテーマの時計。市が市民団体「吾一からくり時計」設置実行委員会や有志からの寄付金を活用し設置しました。

北口改札口近くにあり、午前8時~午後6時の毎正時に小説の主人公「吾一」などのからくり人形が動き出します。江戸型人形山車がとちぎ秋まつりを再現。ラストは「たったひとりしかない自分を、」の名言を吾一が伝えます。

▪栃木市沼和田町1

▪2017年3月設置

写真説明/

小説「路傍の石」の名言と共に蔵の街の魅力を伝えます

東武ワールドスクウェア・日光

時差に注意!

精巧なミニ建造物、時刻もリアル

48の世界文化遺産をはじめ、各国の有名建造物が楽しめるテーマパーク。25分の1の縮尺で精巧に再現されており、実は時計も小さいながら各国の時を刻んでいます。

時計台は、札幌時計台やイギリスのビッグベン、フランスのノートルダム寺院など11カ所。子どもたちが園内を楽しく巡りながら、世界の時差を学ぶ機会にもなりそう。

「時計探偵」もぜひ

写真とヒントをもとに解答するオリエンテーリング「時計探偵」は、同園ホームページでダウンロードできます(「営業時間・料金」から、「団体のご案内」へ)。

▪日光市鬼怒川温泉

大原209の1

▪☎0288・77・1000

▪1993年設置

▪入園料必要

暮らしに溶け込み時刻む

時計台

那須高原 りんどう湖ファミリー牧場・那須

スイスのマッターホルンの麓の町、

ツェルマットの教会をイメージしたという時計台。

▪那須町高久丙414の2

▪1986年設置

▪入園料必要

支所庁舎時計塔

西那須野支所・那須塩原

西那須野町役場として建てられた高さ約34㍍の時計塔。

▪那須塩原市あたご町2の3

▪1989年設置

時計塔

県総合運動公園・宇都宮

中央エリアの広場にそびえ立つ高さ38㍍、巨大な円柱の時計塔。

▪宇都宮市西川田4の1の1

▪1977年設置

展望タワー

市二宮コミュニティセンター・真岡

高さ31㍍の展望タワーにある時計。

▪真岡市石島893の15

▪1997年設置

日時計

足利大学「風と光の広場」

「ミニミニ博物館」

珍しい国内外 30点も

足利大学の風力、太陽光など自然エネルギーの実験場で、一般開放されている「風と光の広場」。併設されたミニミニ博物館「日時計の部屋」は、国内外で集めた珍しい日時計約30点を展示。屋外には自分の影で時刻を計る影法師日時計や庭園用日時計も設置されています。

総合研究センター長の中條祐一教授(64)は「日時計は紀元前4000年頃に作られ、世界各地で工夫されたものが使われていました。直接触ることのできる展示品もあるので、体験を通して興味を広げてもらえれば」と話します。

(問)同大総合研究センター☎0284・62・0782。

※ミニミニ博物館の見学は電話で事前予約を。

▪足利市大前町268の1

▪2006年設置

〝時〟のスペシャリストたち

ホールクロック

上三川の時計屋 「のせ 猪瀬敬司さん

アナログな手間が魅力

〝理を修めた〟経験で制作

今年創業45年を迎える時計、宝飾、メガネ、補聴器の専門店。店主の猪瀬敬司さん(76)は、一級時計修理技能士の資格を持つ時計職人です。

小さい頃から細かい作業が好きで高校卒業後、東京の専門の学校に2年間通い、修理の技術を学びました。その後、宇都宮の時計店で10年間働き、上三川で開業。現在、時計の販売や修理をしています。

「修理は文字通り『理を修める』。よく見て理を見抜く。直すのではなく、元に戻す、という気持ちで修理しています」。好きが高じて、アンティークの時計を100点以上収集し、そのコレクションの販売もしています。また今まで修理してきたスキルを駆使し、独学で制作したホールクロックも展示販売。注文があれば制作します。

「ゼンマイを巻いて動かす、という手間がかかるところが時計の魅力」と目を輝かせ、「購入や修理依頼での来店はもちろん、アンティーク時計を見に来たり、スピーカーがあるので音楽を聞きに来たりも歓迎。電話連絡の上、気軽に遊びに来てください」と笑顔で話します。

里子さん(68)と夫婦二人三脚で営業

上三川町上三川4968

☎0285・56・7358

午前10時~午後6時

木曜休 Ⓟ1台

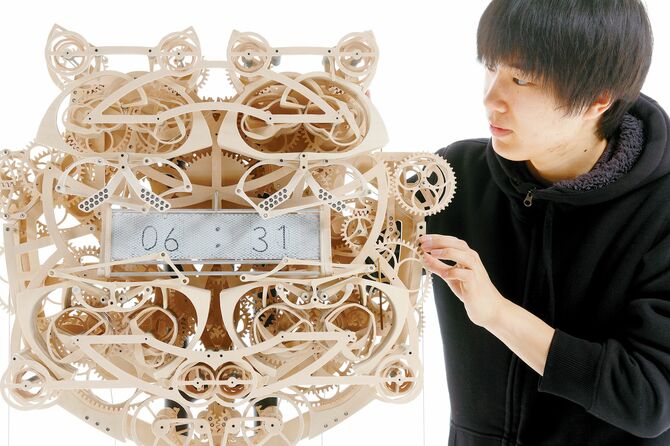

鈴木完吾さん・鹿沼

動きに憧れ仕組みを研究

〝分刻み〟で動く407の部品

さまざまな時計がある中で「書き時計」なるものをご存じでしょうか。鹿沼市在住でからくりの研究・制作を行っている鈴木完吾さん(29)が発案・制作したからくり式の書き時計「plock」が、話題を呼んでいます。

制作したのは7年前。東北芸術工科大デザイン工学部プロダクトデザイン学科4年生の時、動くものへの憧れからからくりの研究を始め、卒業制作として作りました。plockはplot(記す)とclock(時計)の造語。重りを動力として動き、2種類・85の歯車を含め手加工した407個の部品で作られています。

その仕組みは、1分ごとに四つのアームが動き、磁気ボードに24時間の数字を書き換えていきます。それぞれのアームの動きは「カム」と呼ばれる部品の輪郭をたどることで制御されます。アームのロック解除に応じて、0~9の数字が書かれます。

今後について「オブジェのようなとても大きな作品と手のひらサイズのとても小さなからくり時計をいつか作ってみたい」と目標を見据えます。

(問)ホームページkarakurist.jp

ポストする

ポストする