参拝の証 寺社と縁結ぶ

神社や寺院を訪れて御朱印を集めることが、女性を中心にブームだそうです。 本来、御朱印は納経した証に頂くものといわれ、現在では参拝した証に頂くものです。県内には多数の寺社があり、それぞれの特徴のある御朱印を拝受することができます。また、御朱印をもらう帳面・御朱印帳を用意しています。そんな御朱印・御朱印帳のうちいくつかを紹介しました。

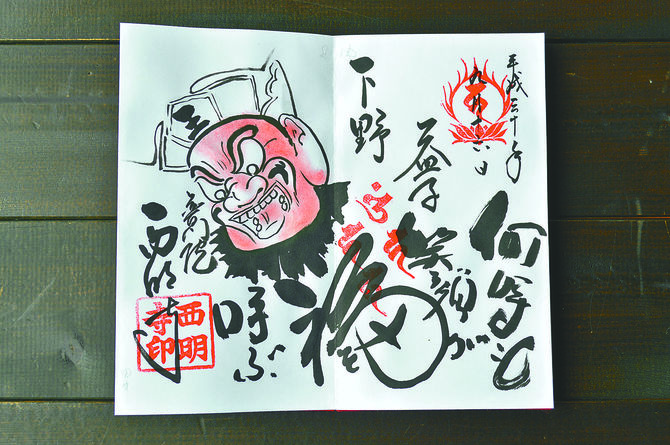

獨鈷山 普門院 西明寺 益子

本尊十一面観音菩薩をはじめ5種類の御朱印の中でユニークなのが、閻魔(えんま)堂の「笑い閻魔」をモチーフにした御朱印(両面1000円、片面600円)。書き手の山本孝さん(70)が描く「笑い顔」がすてきです。

益子町益子4469

☎0285・72・2957

御朱印・午前8時半~

同10時40分ごろ、午後2時半~同4時 (事前に電話で確認)

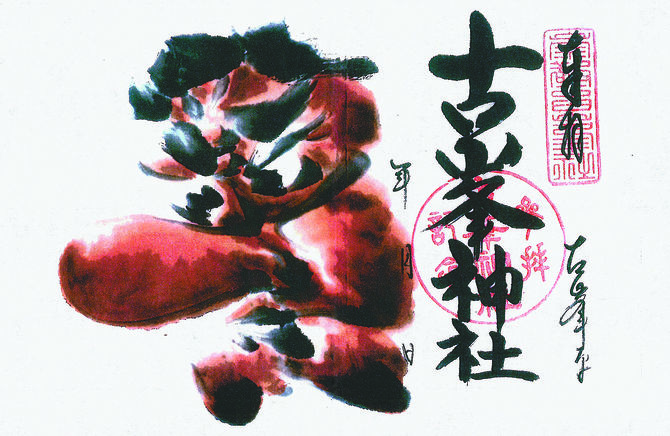

古峯神社 鹿沼

日本武尊(やまとたけるのみこと)を祭る神社。

「天狗」をご祭神の使いに持ち、日本で唯一、御朱印に天狗を描く。8、9人の書き手が描く御朱印(500円)は全部で20種類以上あり、日によって異なります。 鹿沼市草久3027

☎0289・74・2111

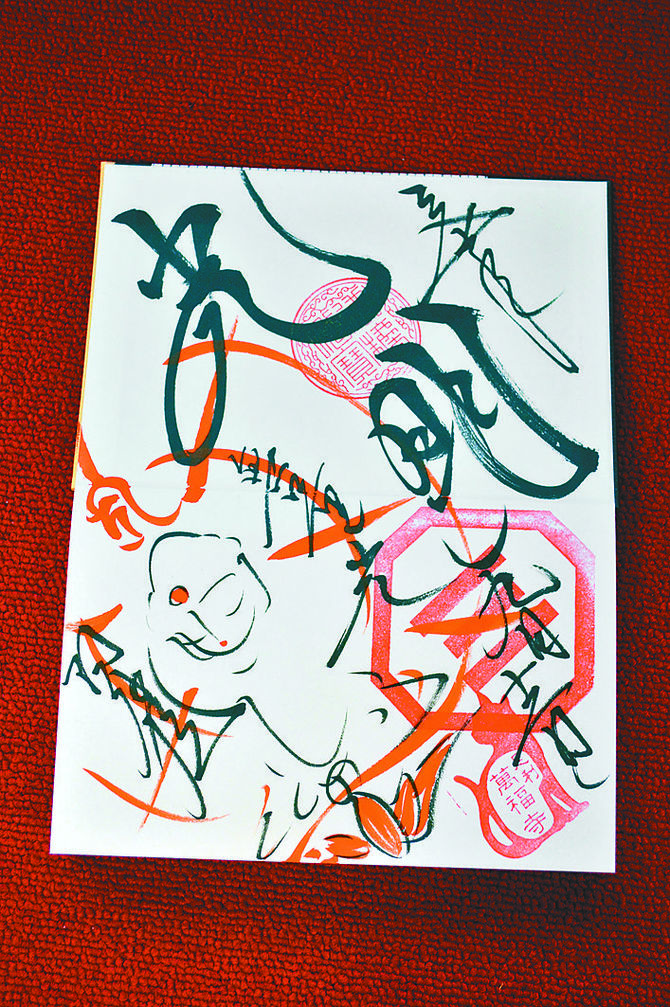

萬福寺 足利

参拝者と話をしながら住職の金子元行さん(37)が書く御朱印がSNSを中心に注目の的に。御朱印は1面300円。縦書き4面の限定御朱印(2000円)。

足利市大沼田町1436

☎0284・91・0251

御朱印の対応日はHP で必ず確認を

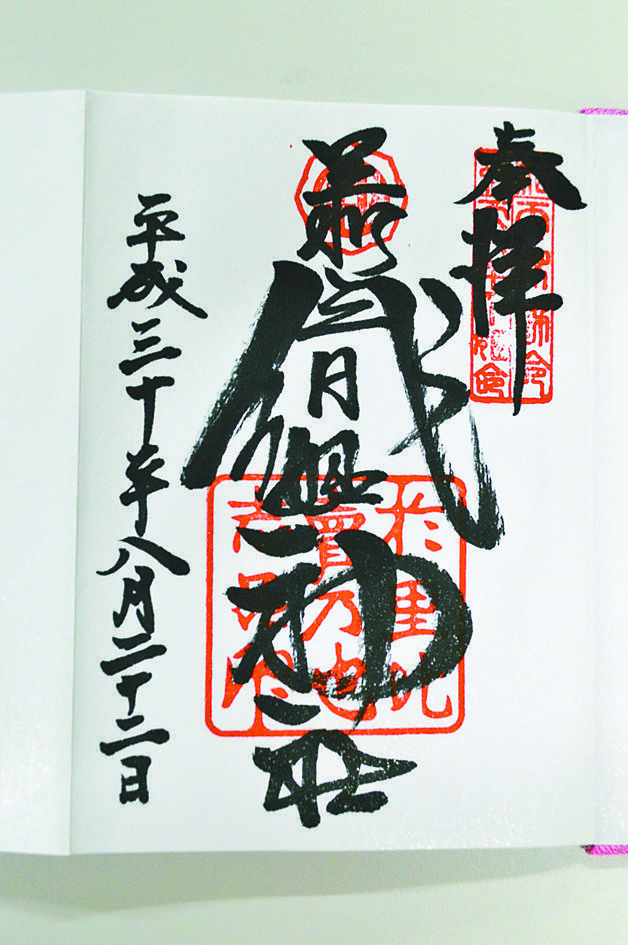

織姫神社 足利

御朱印(300円)は先代の宮司が万葉仮名をモチーフに考案した「於里比賣乃也志呂印(おりひめのやしろいん)」の1種類のみ。

縁結びの七つの御神徳にちなんだオリジナルデザインの御朱印帳も人気です。

足利市西宮町3889

足利織姫神社奉賛会

☎0284・22・0313

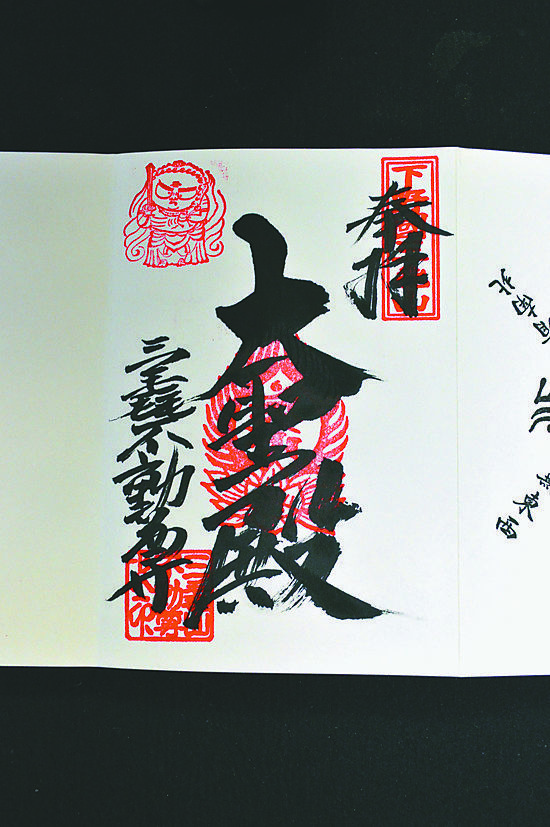

三毳山不動尊 栃木

三毳山の麓に開山された真言宗の祈願寺。不動明王、閻魔天、愛染明王、荼吉尼天の4種類(各500円)。4体仏をそろえた4面にわたる御朱印(1500円)が人気です。縁日朱印や御詠歌など限定も多数あり。

栃木市藤岡町大田和747

☎0282・62・1277

下野大師華蔵寺 下野

御本尊は下野市文化財の大日如来。安産子育て祈願寺として知られます。御朱印は通常8種類。1つ500円。根本仏四連御朱印ほか、保護猫をモチーフにした猫神様の御朱印もあります(単体での授与は不可)。

下野市下古山928の1

☎0285・53・1180

(御朱印に関する問い合わせは不可)

午前9時~午後4時

★御朱印帳

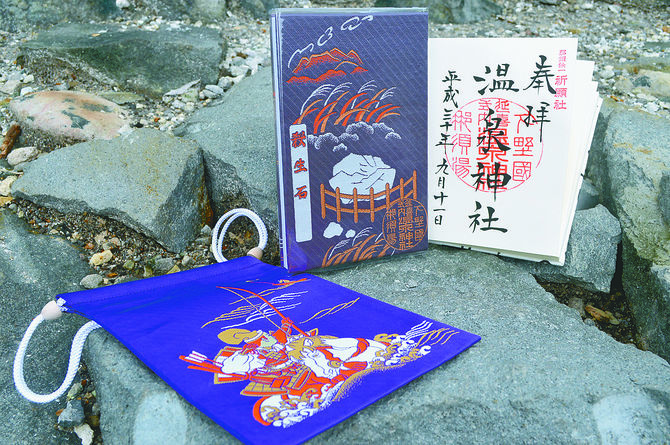

温泉(ゆぜん)神社 那須

必勝祈願や商売繁盛に御利益があるといわれる那須町湯本にある温泉神社。

那須余一(与一)が屋島の合戦の折、温泉神社に必勝を祈願した故事にちなみ「一矢必中」の姿と、史跡殺生石が描かれているオリジナルの御朱印帳。

約30年前から授与されており、佐野市の日本画家小林草月氏の原画を元にデザインされました。西陣織で作られた御朱印帳袋もセットでぜひ。

那須町大字湯本182

☎0287・76・2306

販売は午前9時〜午後4時

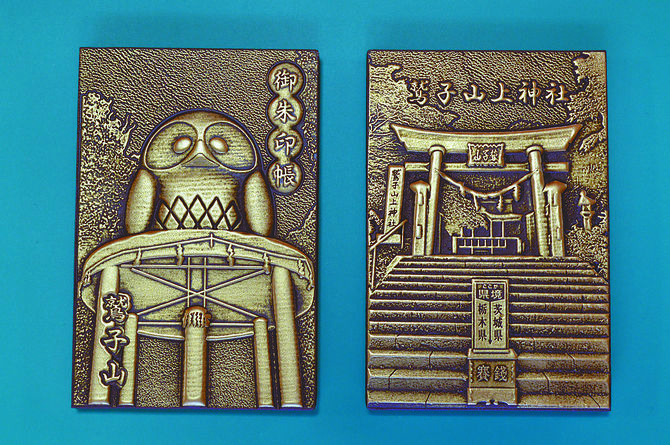

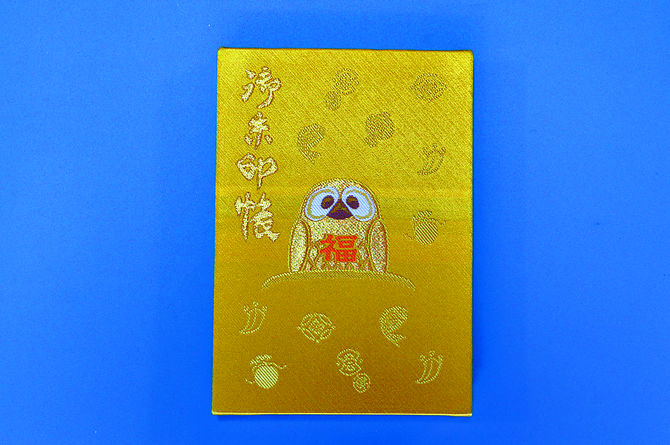

フクロウの神社 鷲子山上神社 那珂川

茨城県との県境にあり、「フクロウの神社」として多くの参拝客が訪れます。金色に光り輝く日本一の大フクロウ像は、人気のパワースポットです。

御朱印帳は2種類。これまであった京織物の御朱印帳(1200円)と今年1月から販売を始めた革のような質感のレリーフ風御朱印帳(2700円)。

いずれもシンボルのフクロウがデザインされており、さらなる幸福を運んでくれそうです。

那珂川町矢又1948

☎0287・92・2571

販売は午前9時~午後4時半

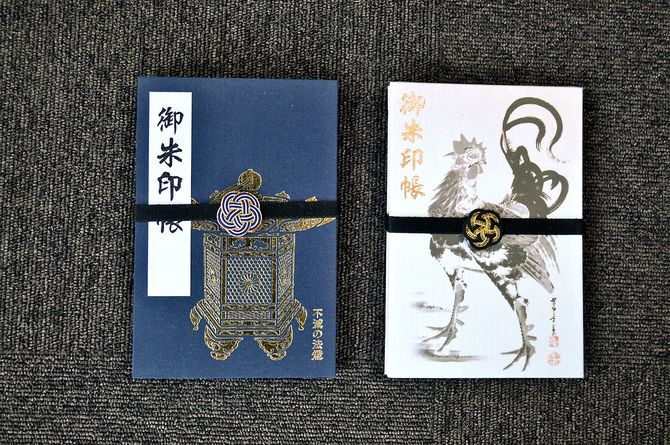

足利厄除大師 龍泉寺 足利

足利厄除大師として信仰を集めます。創立は1205年で比叡山直末寺。比叡山から分灯された「不滅の法燈」の絵柄を配した御朱印帳(1500円)は、油断のない人生を送る上での戒めを与えるもの。

全国から問い合わせが相次ぐのは、併設する美術館の収蔵品である伊藤若冲「庭鳥図双幅」の御朱印帳(1500円)。水引で編んだ御朱印帳バンドも好評です。

足利市助戸1の652

☎0284・41・5685

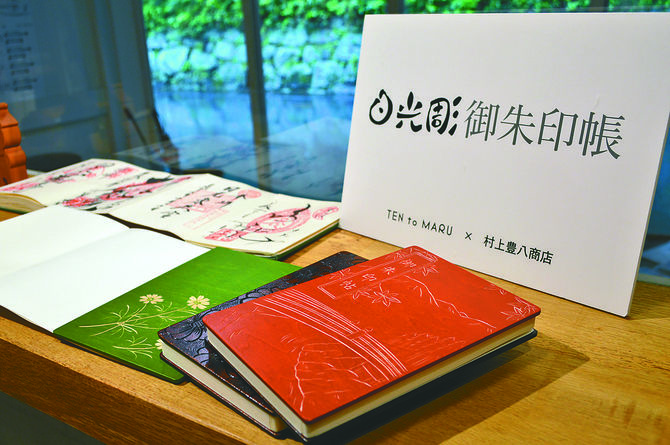

TEN to MARU 日光

世界遺産「日光の社寺」の麓で、県内外で作られた約30種類の御朱印帳を扱っています。

中でも、地元の日光彫店「村上豊八商店」の女性職人が彫る御朱印帳は「他にない」と男女問わず人気です(4500円から。オーダー可)。帳を収める布製ケースも好評です。

日光市安川町4の23

渡辺さん☎080・1224・8630

午前11時〜午後4時

(変動あり) 不定休

黒羽藍染紺屋 大田原

一点一点全て手作り。とちぎの伝統工芸品の一つ、小沼雄大さんが手掛ける「黒羽藍染」から今年4月に新たな作品として店頭に並んだ御朱印帳袋。

通常のタイプと、印鑑やカードが入る小さめのポケットがついた2パターンを販売。「使い方もそれぞれ。長く使ってくれるものになれたらうれしい」。 星やドット、花柄など約15種類あり、好きな柄を選ぶ楽しみも(数が少ない場合もあり)。各4500円。

大田原市黒羽向町88

☎0287・54・0865

午前10時~午後5時

木曜休(不定休あり)

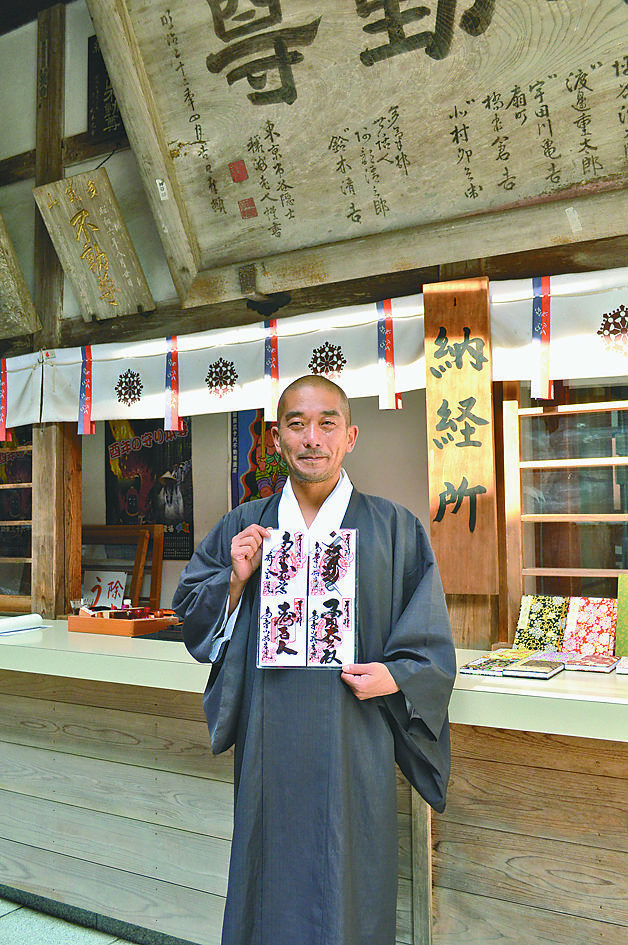

多氣山持寶院に聞く「御朱印の正しいもらい方」

手順ふまえ尊い気持ちで参拝

お出掛けついでに社寺を巡り御朱印をいただくのもいいですが、集めることが目的では参拝する主旨やルールがおろそかになることも。北関東三十六不動尊霊場第十八番札所の真言宗智山派 多氣山持寶院の伊東永人住職に、「御朱印の正しいもらい方」を伺いました。

◆ ◆

御朱印は、もともと写経を収めた「納経」の証でした。その寺院と深い縁を結んだ「宝印」としていただくもので、ルーツは「西国観音巡礼」と言われています。御朱印が増えれば「これだけ多くの宝印を結んだ」という心の支えになります。

現在は参拝が納経の代わりになっていますので、御朱印をもらうには尊い気持ちで必ず参拝を捧げることが必要です。

簡単な手順としては、

1 門前で一礼し境内に。

2 水屋で身を清める。

3 鐘があるなら参拝の前に鐘を突く。

4 本堂灯明を1本、お線香を3本供える。納経、納札がある場合は納める。

5 御朱印をいただく。

6 門前で一礼する―などです。(※いずれも宗派、札所により異なる)

御朱印をきっかけに、古来より伝わる神聖な場所を訪ねることで、日本人としての信仰心に触れる機会にしてほしいですね。

(問)同院☎028・652・1488

ポストする

ポストする