アスポリポーターが気になる仕事を体験し、その内容や魅力などを紹介するシリーズ企画「お仕事体験」。第5弾は木を組み付けて麻の葉などの幾何学模様や風景を繊細に表現する「鹿沼組子職人」です。日光東照宮の造営に由来し、「鹿沼秋まつり」の屋台にも受け継がれている伝統工芸を、リポーターKが鹿沼市の「吉原木芸」で体験してきました。

緻密な文様美しく

木のぬくもり飾る

「吉原木芸」で体験

約400年続く伝統工芸

◆「鹿沼組子」とは

木工のまち鹿沼が誇る伝統工芸。その歴史は約400年。江戸時代、日光東照宮造営のために全国から集まった腕利きの職人たちによって技術が伝えられたことが始まりと言われています。

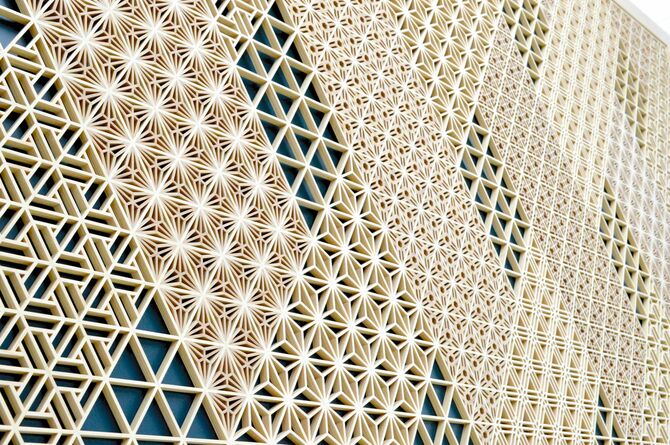

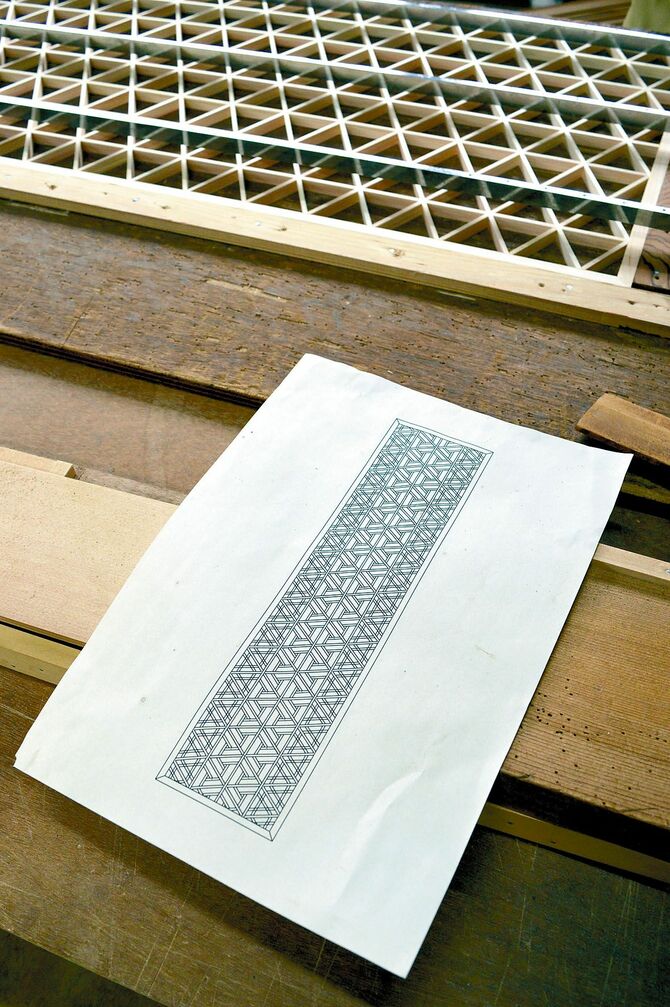

くぎなどを一切使わず、地組(じぐみ)と呼ばれる正六角形の基本パーツの内側に細かい木材のパーツを手作業ではめ込み、伝統の「麻の葉」や花などをモチーフにした繊細な模様を生み出していきます。

古くから欄間や書院障子などに用いられ、和室の建具を飾る最高級のぜいたく品に。1989年、県伝統工芸品に指定されました。また、最近では装飾の美しさだけではなく、その強度を研究・活用した建築用の耐力壁としても実用化されています。

精緻な幾何学柄が見事

寸分違わぬ溝、角度で表現

工程

❶木取り(材料の準備)…木の選別、自動かんな機で切断し、厚みをそろえる。

❷組子割り…木材を機械に入れて細かく割る。

❸仕上げ…機械で裏表をよく削る。

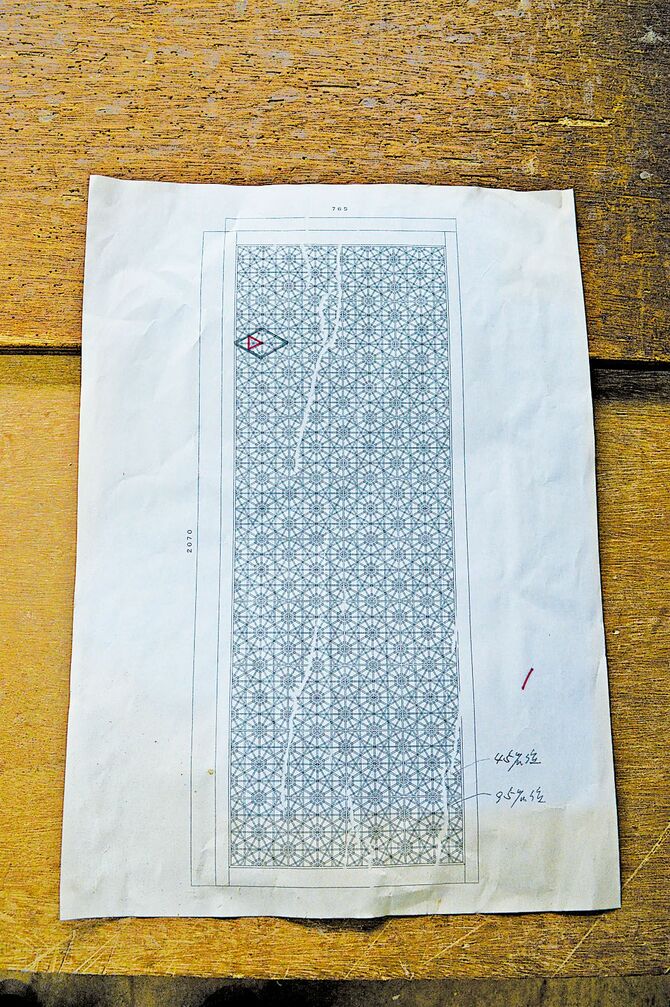

❹墨付け…コンパスやしらがきなど専用の道具を使って、パーツとパーツが組み合う部分に印をつける。

❺組手(くで)引き…機械を使って墨付けした部分に切り込みを入れて溝をつけ、パーツの長さにカットする。

❻組み立て…完成した地組に模様のパーツを組む。金づちでたたいて平らにし、裏表にサンダーをかけて表面をきれいに仕上げる。

制作体験

昨年、取材で出合った「麻の葉」模様の鹿沼組子。連続する幾何学模様の美しさに感動し、「鹿沼組子をもっと知りたい」「素晴らしい伝統工芸を伝えたい」と思い続けてきました。そして念願かない、鹿沼組子を家族ぐるみで受け継ぐ吉原木芸で体験をさせてもらえることに。

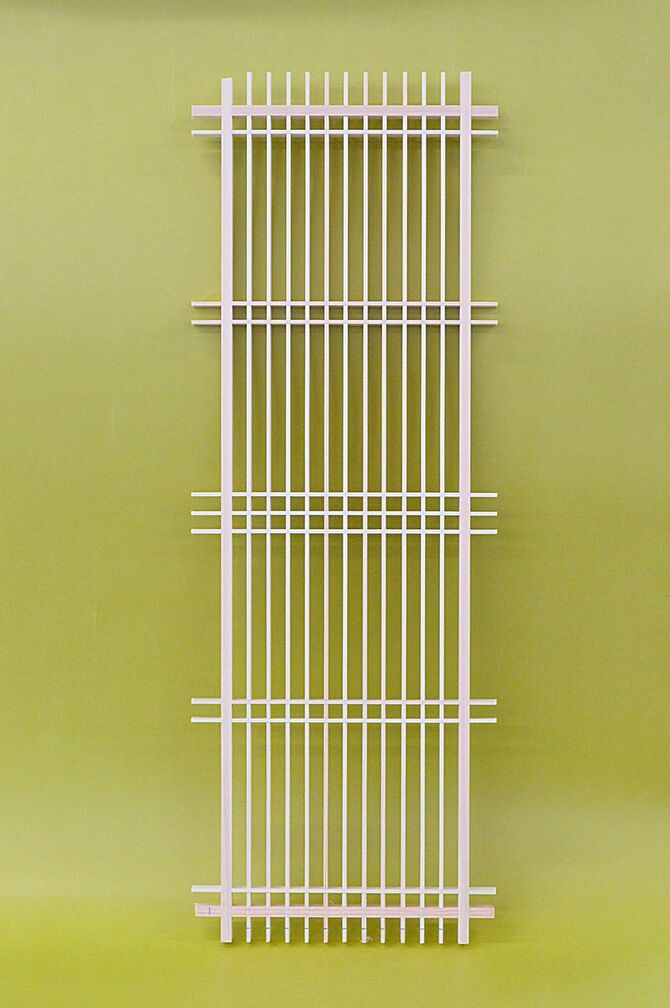

組子の中で一番簡単だという、木材を縦と横で組み合わせる「縦繁(たてしげ)・横繁」に挑戦です。感激とうれしさで舞い上がりそうになる気持ちを抑え、まず教えてもらったのは「木取り」と呼ばれる材料の準備。木曽ヒノキの木材を自動かんな機に通して厚さをそろえます。

その後、のこぎりの刃をセットした組子割りという機械で、幅30㍉にした木材を縦8枚に切断。みるみるうちに木材が均等に割られて出てくる様子に驚くと、「今は機械があるから作業が早いよ」と吉原社長。この作業も人の手で行っていたことを考えたら、さらに職人の腕のすごさを思いました。

次は、仕上げ。割った木材の裏表を機械できれいに削り厚さをそろえます。

肝心要の墨付けに大苦戦

ここからは「墨付け」という作業。組み立てに関わる重要な工程です。木材のパーツとパーツが組み合う位置に溝をつけるため、寸分の狂いもなく印を付けていきます。

使用するのは、シラガキやニチョウゲシキ、コンパスなど専用の道具。コンパスでさえうまく扱えず苦戦していると、三男の友也さんが「コンパスの頭を持って木材の中心、中心へと回していくといいよ」。アドバイスをもらってイメージはつかめたのですが、なかなか寸法が合いません。

墨付けをした部分に組手引きという機械で切り込みを入れます。安全性と難度から、そばで見学。鮮やかな機械操作によって次々と切り込みが入っていきます。

いよいよパーツの組み立て作業です。まるでパズルのように、パーツとパーツがピタッピタッとはまるたびに感動。ただ、うっかりすると「ミシッ」と割れそうになって焦りました。最後は金づちでたたいて平らに。吉原社長とご家族の温かい指導で、完成の喜びを味わうことができました。吉原社長から「作った組子は、ヒノキの香りがいいからお風呂に入れてみな」と言われましたが、決心がつかず編集室に飾っています。

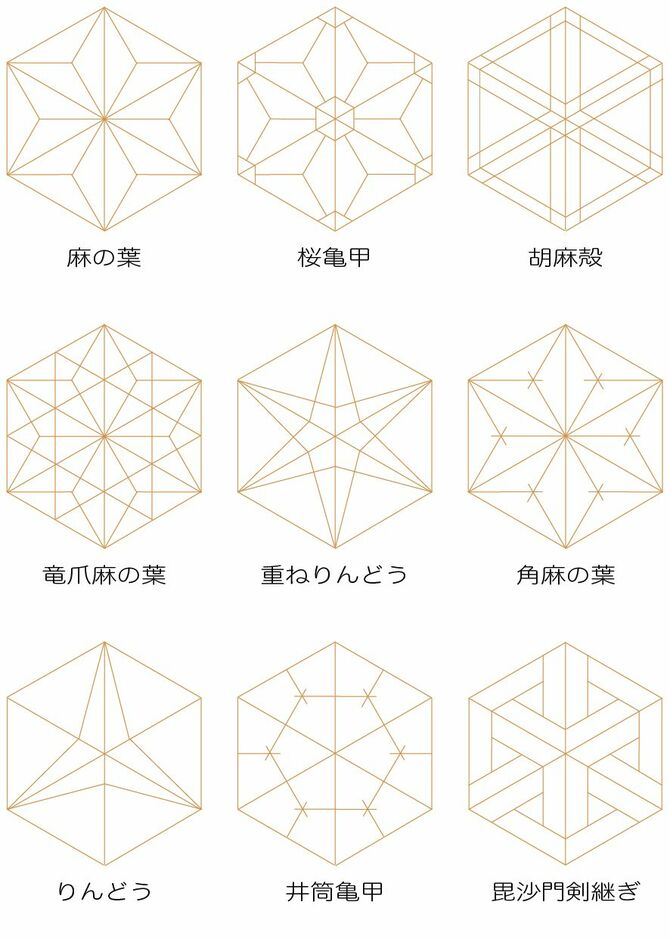

組子模様(ほんの一部)

魔除け、長寿… 意味のある模様

吉原木芸とは

1978(昭和53)年に鹿沼組子職人である代表取締役社長の吉原幸二さん(76)が設立。「鹿沼の名匠」、栃木県伝統工芸士に認定されています。

現在は、妻の美和子さん(78)と、いずれも鹿沼の名匠、県伝統工芸士の長男で専務取締役の秀美さん(55)、次男の直幸さん(53)、三男友也さん(50)の一家5人で制作。伝統模様から難しい曲線を描く技巧を凝らした作品まで挑戦を続けています。

Q&A 吉原幸二社長にインタビュー

Q なぜ鹿沼組子職人になったのですか。

A 中学を卒業して電機メーカーの製作所に勤めていた19歳のころ、不景気で仕事がなくてね。「何か手に職をつけよう」と思って、通勤途中にあった木工のまち鹿沼のたんす屋さんに就職した。そこで見た仏壇の扉が「二重香図(ふたえこうず)」っていう鹿沼組子で、見たことがないくらいきれいで見事だった。

鹿沼組子を作っていた星野木芸の親方に弟子入りした。10年くらい修業したあと、そろそろ自分で始めようと思って31歳の時に独立したんだ。

まだまだ挑戦 技術を後世に

Q 材料や模様、これまで制作してきた作品について教えてください。

A 使う木材は、乾燥させた木曽ヒノキや地元の鹿沼杉、日光杉など。組子の土台になる地組は、三角形が六つ集まった三組手(みつくで)という正六角形が基本。その中に模様を組んでいく。他に真四角や丸などもある。

模様は200種類以上ある。鹿沼の特産で伝統の「麻の葉」、桜やリンドウなどの花、七宝もある。障子や欄間の他についたてやあんどんなんかも作っている。時間のかかるものだと半年くらい。ローマ法王に贈呈したついたては、鹿沼杉を使って麻の葉模様を入れ、鹿沼らしさにこだわった。

Q 作品のアイデアはどのように考えていますか。

A 日常のいろんなものからだね。自然やテレビを見ても吸収する。休みの日も常に考えている。頭から離れないよね。

Q 鹿沼組子職人として大変なことは。逆にうれしかったことは。

A 弟子入りして覚えたてのころが大変だった。当時は全部手作業だったから。今は機械があるから、時間的に模様を作るのが早くなったね。出来上がるまでに1カ月かかった作品が、今は一日くらいで出来る。技術を覚えるために、親方の仕事を見ては一生懸命ノートにメモを取っていた。

うれしかったことは、出来上がってお客さんが満足してくれる。それが一番うれしい。

Q 「吉原木芸」の今後について聞かせてください。

A 和風建築が減少し、全国で職人がどんどん減っている。昭和40~50年の全盛期は建具屋さんが市内に4000軒あったけれど、今では100軒を切った。

それでも、息子たちはどんどん新しい柄や作品にも挑戦している。また、キットを制作して市内の小学校へも組子作りの指導に行っている。本当にこの職業があるのならば、孫たちに教えていきたい。

職人はいつでも挑戦。満足できるまでにはまだまだと思っている。一生勉強だね。

社長からメッセージ

墨付けは紙一重の世界。ここでちょっとでも狂うと、組む時にぴったりときれいに組み付けられない。普通は1年かけてできるようになる仕事を、2時間くらいで仕上げることができたからすごいよ。最後まで仕上げることができて、よかったね。

体験した感想

「紙一枚でも狂うと組み上がらない。そこは職人の技術と勘」。穏やかな吉原社長の言葉が耳に残っています。精緻な鹿沼組子の一端に触れ、あらためて職人の技に感動しました。

木そのものの色と質感、光によって生まれる陰影。使うのは木だけなのに、鹿沼組子がなぜこれほどまでに美しいのか。理由を尋ねると「職人の魂が込められているからじゃないかな」と答えた吉原社長。その職人の魂と技の結晶が、これから先も大切に受け継がれていってほしいと思います。

ポストする

ポストする