今年は車への置き去りや、チャイルドシート無装着などで小さな命が犠牲になる事故が相次いだ。年末年始は帰省やお出掛けなどで車を使う機会が増える。日本自動車連盟(JAF)栃木支部の担当者に子どもとのドライブでの注意点を教えてもらった。

車社会の本県では、乳幼児のいる家庭にとってチャイルドシートはマストアイテム。JAF担当者はチャイルドシートの役割について「万が一に備えて、ハーネスやベルトで子どもの体を適切に拘束するもの」と説明しており、使い方を間違えると命を脅かす結果を招いてしまうので改めて注意したい。

■正しい使用を

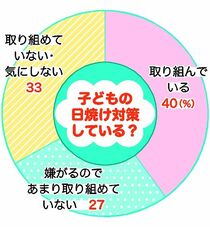

JAFと警察庁が合同で行った全国調査によると、6歳未満の子どものチャイルドシート使用率は、本県では68・5%と全国平均(74・5%)を下回った。不適切な事例として、「チャイルドシートにそのまま着座」が13・0%、「車両シートにそのまま着座」が10・5%、「シートベルトを着用」が7・5%だった。

JAFのテストでは、チャイルドシートの固定が甘かったり肩ベルトが一つでも外れていたりすると、時速40キロで衝突した場合でも子どもに見立てた人形が投げ出されたり、ベルトで体を締め付けられたりした。「チャイルドシートは命を守るための重要な装置。子どもが嫌がったとしても少しずつ慣れさせるなどして正しい使用を心掛けてほしい」と話す。

チャイルドシートを取り付ける座席にも気を付けたい。眺めが良い助手席に載せている車も見掛けるが、エアバッグの強い衝動で座面やダッシュボードに押し付けられる危険性もあるので、後部座席での使用を心掛けたい。

道交法ではチャイルドシートの使用が義務付けられているのは6歳未満までだが、担当者は「シートベルトは大人を想定して作られている」と説明。140センチに満たない子どもが使用すると、万が一の事故で首やおなかを痛めて命に関わる結果を招くこともあるため、6歳以降もジュニアシート(ヒップシート)を使いたい。

■死角に要注意

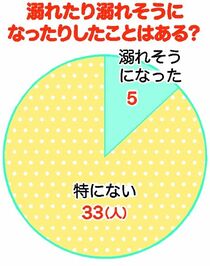

走行中や駐停車の際に気を付けたいのが死角。歩道がある2車線の道路を想定して、乗用車の周りに高さ約70センチのパイロン38個や自動車、自転車といった障害物を置いて運転席に座ってみると、ほとんどの障害物を確認することができなかった。目の高さが変わると見え方が変わるので、シートの高さ調節などでより見渡しやすいポジションを確かめよう。

またバック駐車をサポートするためバックモニターが付いた車が増えているが、モニターで映る範囲も限られている。過信せず、乗車する前に車の周りを1周して前後左右に異変がないか確認してから発進するよう心掛けよう。

車の霜 取り除いて出発 食料や飲料、毛布も準備を

冬の運転では雪や霜によるトラブルにも気を付けたい。屋根のない場所に車を止めておくと早朝、フロントガラスやサイドミラーに霜がびっしりついていることも多い。霜がついた状態で出発すると、光が反射して見通しが悪く事故につながりやすい。霜を完全に取り除いてから運転しよう。

暖機運転では溶けるのに時間がかかるため、事前に撥水(はっすい)剤を塗ったり、使わなくなったバスタオルを掛けておいたりすれば霜がつきにくくなる。解氷スプレーや専用のヘラ、お風呂のぬるま湯を使うのも有効だが、熱湯を掛けるのはNG。急な温度変化で細かな傷からひびが広がることもあるので要注意だ。

福島や新潟などでは20日にかけて記録的な大雪が降り、積雪や路面凍結による車の立ち往生や通行止めが発生した。車内に長時間滞在することを想定し、家族分の毛布や使い捨てカイロ、長期保管できる食料や水分、携帯用トイレ、スマートフォンの充電ケーブルなどを備えておきたい。雪の予報が出るとタイヤ交換の予約が殺到するため、早めにスタッドレスタイヤなどに履き替えておこう。

ポストする

ポストする