「平和じゃ腹は膨れない」…。終戦直後、こんな言葉が庶民の間でささやかれていたといいます。皮肉とも嘆きともつかない一言に戦後の現実がにじんでいました。終戦は幸いでしたが、生きてゆくための過酷な状況は続いていました。「食糧難」です。食べ物を確保するため、人々は日々奔走していました。戦中も、そして戦争が終わった後も、人々の暮らしはまだまだ「戦い」が続いていたのです。今年は戦後80年。当時を振り返りながら、人々が安心して暮らしていける真の平和の意味をもう一度心に刻みたいと思います。

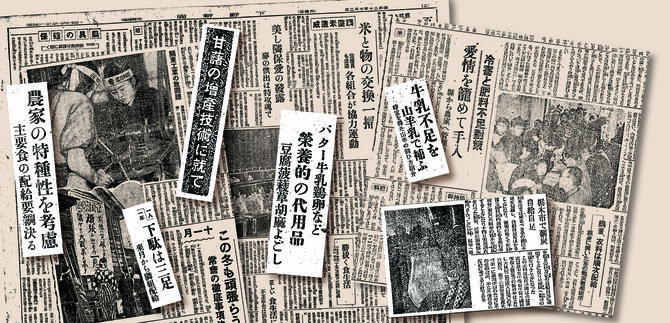

戦中戦後の食糧難は、日本の歴史と暮らしに深く刻まれた苦難の時代でした。1939(昭和14)年以降、戦争の長期化により、食料の供給が逼迫します。39年には当時日本の統治下にあった朝鮮半島で深刻な干ばつが発生し、米・雑穀などの農作物が大幅減収、日本への移送量が激減します。

加えて中国、台湾からの輸入も困難な事態に。日本国内の農業も戦時体制で生産力が低下しており食糧供給体制が破綻寸前となりました。

この事態を契機に、配給制度の強化や代用食の普及が加速します。一方、それだけでは間に合わず、「ヤミ米」や「ヤミ市」、「買い出し」が庶民の命綱となり始めたのです。

「配給制度」 太平洋戦争の激化に伴い、不足する生活物資を確保するために実施されたのが「配給制度」。40(昭和15)年の砂糖・マッチを皮切りに、42(昭和17)年から本格化した米をはじめとする食料や生活必需品の数々が配給の対象となりました。やがてそれらは配給でしか入手できなくなったのです。

「代用食」 配給では十分な量を確保できず、不足を埋めるためにさまざまな工夫を余儀なくされました。その一つが「代用食」。ご飯の量を増やすために雑穀やイモ類を米と一緒に炊き込んだり、雑炊にしたり…。

「代用食」の代表的なメニューが「すいとん」です。小麦粉を練って作った団子を味噌汁などに入れたものですが、小麦粉も足りなくなると大豆粉やトウモロコシ粉、米ぬかまで混ぜることもあったといいます。

野山での食材調達も行われました。川で魚を捕ったり、野草を摘んだり、木の実を取ったり、食べられるものを必死に探し求めた時代でした。

再現 戦中・戦後の食卓

空腹満たした貴重な一杯

それがごちそうだった

代用食「すいとん」

まるで終戦直後にタイムスリップしたかのような、そんな瞬間でした。それぐらい〝その食卓〟には華やかな彩りはなかったのです。

これは、宇都宮市で料理教室を主宰する尾畑園美さんに、米の代用食として広く食べられていた「すいとん」など当時のレシピを再現していただいたその場面です。

丸いちゃぶ台の上に並ぶのは、見るからに味の薄そうなすいとんとふかしたサツマイモ、キュウリのぬか漬け。すいとんに入っている具材はジャガイモとナス、カボチャの限られた野菜です。

尾畑さんが、生きていれば100歳を超えるという両親から聞いていた話によると「カボチャとサツマイモは手間をかけなくてもしっかり育ち、たくさんできたので、農家では豊富にあった。市内でも庭先で何でも作っていたそうです」

食糧難の中でも、当時よく食べられていた野菜を使ったすいとん。団子は、小麦粉に水を3回に分け入れて生地の硬さを調節し、10分ほど常温に置きます。鍋で水からジャガイモを煮たらカボチャとナスを入れ、少し煮てから団子を一口大にちぎって入れます。沸騰したら味を付けますが、4人分の分量に対して使ったのは、しょうゆ(大さじ2)のみ。

「だしも入れず、あくも取っていません」と尾畑さん。出来上がったすいとんは、カボチャのオレンジ色の彩りがあるものの想定以上の薄味。思わず言葉に詰まりました。

それでも、硬めにこねた噛み応えのある団子の味わいが、おなかを満たしてくれる〝ごちそう〟のようでした。

母親たちの思いと工夫 尾畑園美さんに聞く

当時思い今年も

当時のお母さんは、1日1回の食事でおなかいっぱいになるように、すいとんの団子をよくかんで、味わって食べるように工夫したのでは。

小麦粉も精製されたものではないので、良く言えば香ばしくて風味がありますが、その食感はザラっとしていたと思います。

また、熱源もまきを使ったりして苦労したと思います。おなかを満たすために食べたサツマイモは、丸ごと1本をふかした方がうまみが逃げずに断然おいしいけれど、短時間でふかすためにこのぐらいの大きさに切ったはずです。

小学生の頃から今もずっと、8月15日はすいとんを作って家族みんなで食べています。家族には「なんですいとん?」と言われますが、その日に少しでも思いをはせ、今年もすいとんを作ります。

97歳 大柿久江(宇都宮)に聞く 食事は麦ご飯やサツマ つらかった野良仕事

古賀志町と隣接する福岡町の農家に生まれ、終戦当時は旧宇都宮女子商業学校に通っていた大柿さん。「実家でサツマイモやサトイモ、ナス、キュウリなどの野菜や麦を作っていましたから、食事は麦ご飯を食べていました。時には、サトイモを細かく切って米と一緒に炊いていました。おかずは、おこうこ。ナスの漬物やたくあんですね」と振り返ります。

野菜には不自由しませんでしたが、食糧難の時代。当然、肉や魚などを食べることはなかったそうです。ただ、家の近くの赤川で、「ウナギやドジョウ、ナマズを捕って食べました」

また、食糧を求めて都市部から農村部へと、人々が訪れていた時代。「詳しいことは分かりませんが、お金や当時あんまりなかった手拭いを持ってきて『米と交換してほしい』という光景を何度か見ました」

衣服について聞くと、通学の際は購入したセーラー服を着ていましたが、普段はもんぺです。「家で着ていた着物で、もんぺやゆかたを自分でも縫ったりしましたね」

戦中戦後、大柿さんにとって一番つらかったことは野良仕事です。「7人兄弟の長女だったので、草むしりや重いくわで野良仕事をさせられたりしたのがつらかったですね。今みたいに機械がなかったので大変でした」

当時の苦労を話してくれた大柿さん。80年という歳月を重ね、家族との穏やかな日々を過ごします。

ここも戦争の〝現場〟だった

「口粟野防空監視哨」

南の空を見つめ「もしB29が飛来したら…」。そう考えた瞬間、恐怖にかられました。

現場に立つと…

戦争と平和を考えさせられる場所が身近にあります。ツツジの名所として、またローラー滑り台が人気の鹿沼市口粟野の城山公園に隣接する山(粟野城の遺構)の山頂に現存する「口粟野防空監視哨」です。

1941(昭和16)年に設置され、米軍のB29爆撃機などの襲来を監視していました。県内には20カ所以上が設置されましたが、現存が確認されているのは2カ所のみです。地元住民によるNPO法人「城山を守る会」が昨年、保全・復元を行いました。

公園の駐車場から歩くこと約30分。標高258㍍の山頂にある防空監視哨では360度のパノラマが広がります。当時の青年哨員らは緊張しながら絶えず目を凝らし任務に当たっていたことでしょう。

このような身近な場所に残る戦争遺構を訪ね、当時に思いをはせ、平和を考える機会にしてはいかがでしょう。

戦争と平和 親子で考えよう

県立博物館企画展

400点の資料展示

現在、県立博物館で特別企画展「とちぎ戦後80年 いま、おやと子で知る軍隊・戦争と栃木」が開催されています。同展では、明治時代初期の近代的な軍制が整えられていった時期から、戦後の復興期までを中心に約400点の資料を展示。本県と軍隊・戦争との関わり、戦禍が人々にもたらす影響の大きさを知り、親子で共に学ぶことができます。

特に、人々の暮らしについて考えることができるのが、総動員体制下の市民生活をテーマにした展示コーナーです。子どもたちのおもちゃや紙芝居、産着にも軍事色の強いものが作られるようになりました。

同展を担当する同館特別研究員の小栁真弓さんは「二度と戦争を繰り返さないためにはどうしたらよいか。展示を通して子どもたちに、今起きている世界の課題に関する情報をキャッチするアンテナを持ってほしい」と話します。

開催は8月31日まで。午前9時半~午後5時(入館は同4時半まで)。学芸員による展示解説を17日午後2時から開催(予約不要。20人程度)。一般500円、高校・大学生250円、中学生以下無料。月曜休。

(問)同館☎028・634・1311。

028-625-1847

028-625-1847