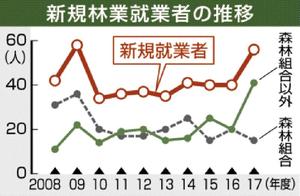

県内の2017年度の新規林業就業者は16年度から4割増の56人となり、高校新卒者は異例の7人に上ったことが17日までに、県環境森林部のまとめで分かった。民間の林業事業体が成長産業化に向けて積極的に採用しており、民間への就業者も41人と過去10年で最多となった。県の就業マッチング事業や、高性能機械化による労働負担減などが影響したとみられる。県は若者へのPRをさらに充実させ、人手確保を図る考えだ。

高校新卒者も異例の7人

高校卒業後の17年春、同市の栃毛木材工業に就職した。「伐採がかっこいいなと思って。自由に体を動かす仕事がしたかった」

同社の関口弘(せきぐちひろし)社長(47)は「自然の中で仕事をしたいという若い人が増えている」と実感を語る。業界は週休1日が主流だが、休日を重視する若者が多いため、一昨年から週休2日とした。「勤務体系はサラリーマンと同じ。高性能機械で仕事の負担も減り、昔のイメージとは違いますよ」

同部によると、高校新卒の新規就業者は例年0~2人だが、17年度は鈴木さんを含め7人に上った。20代は12人、30代は18人おり、平均年齢は36歳だった。

10代の就業が増えた要因として同部は、高校で業務を説明し現場で林業体験してもらう就業マッチング事業が15年度に始まり、林業への理解が進んだことなどを挙げる。高性能機械の普及で「3K」のイメージも薄れ、「高校生や若い転職者の選択肢に入るようになってきた」(同部)という。

また民間の林業事業体への就業者は16年度の20人から倍増。県産材利用を推進する「とちぎ木づかい条例」など、林業を巡る県や国の制度変更が重なって森林資源利用の機運が高まり、各社が伐採部門の強化を図っているという。

一方、林業全体の従事者は高齢層の大量退職により、15年度末の660人から、16年度末は20~30人程度減少する見込み。就業3年目までの平均離職率も38%に上っており、県はさらなる人手の確保と定着に向けた対策を検討している。

関口社長は「山の仕事は十分にあるが、切る人がいなくては何もできない。今こそ人を増やして技術者を育て、成長につなげていくことが重要」と指摘している。

高校卒業後の17年春、同市の栃毛木材工業に就職した。「伐採がかっこいいなと思って。自由に体を動かす仕事がしたかった」

同社の関口弘(せきぐちひろし)社長(47)は「自然の中で仕事をしたいという若い人が増えている」と実感を語る。業界は週休1日が主流だが、休日を重視する若者が多いため、一昨年から週休2日とした。「勤務体系はサラリーマンと同じ。高性能機械で仕事の負担も減り、昔のイメージとは違いますよ」

同部によると、高校新卒の新規就業者は例年0~2人だが、17年度は鈴木さんを含め7人に上った。20代は12人、30代は18人おり、平均年齢は36歳だった。

10代の就業が増えた要因として同部は、高校で業務を説明し現場で林業体験してもらう就業マッチング事業が15年度に始まり、林業への理解が進んだことなどを挙げる。高性能機械の普及で「3K」のイメージも薄れ、「高校生や若い転職者の選択肢に入るようになってきた」(同部)という。

また民間の林業事業体への就業者は16年度の20人から倍増。県産材利用を推進する「とちぎ木づかい条例」など、林業を巡る県や国の制度変更が重なって森林資源利用の機運が高まり、各社が伐採部門の強化を図っているという。

一方、林業全体の従事者は高齢層の大量退職により、15年度末の660人から、16年度末は20~30人程度減少する見込み。就業3年目までの平均離職率も38%に上っており、県はさらなる人手の確保と定着に向けた対策を検討している。

関口社長は「山の仕事は十分にあるが、切る人がいなくては何もできない。今こそ人を増やして技術者を育て、成長につなげていくことが重要」と指摘している。

ポストする

ポストする