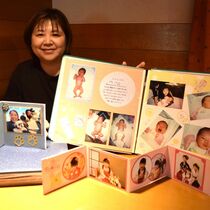

「縄跳びしたり字を書いたりするのがとても苦手」「不器用の度合いが強いような…」。日常生活に支障が出るほど極端に不器用な子どもたちは、「発達性協調運動障害(DCD)」の可能性があるという。日本での認知度はまだ低いものの、放っておくと自尊感情の低下などにつながる恐れもあるとされる。子どもの発達障害に詳しい、とちぎっ子発達クリニック(下野市下古山)の小黒範子(おぐろのりこ)院長に話を聞いた。

DCDについて小黒院長は、「協調運動が年齢に応じて期待される水準と比べ、不正確、時間がかかる、ぎこちないなど、ひどく不器用な状態」と説明する。協調運動とは、視覚や触覚などの情報を統合して手足の動きを調整し、まとまりある滑らかな動きとする能力。食事や着替え、運動などあらゆる動作で求められ、「生活の質を保つために重要」(小黒院長)だ。

DCDは、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)のような「発達障害」の一つ。小児の5~6%に認められる。そのうち50~70%には成人後も残るといわれ、ASDやADHDには50%程度併存する。

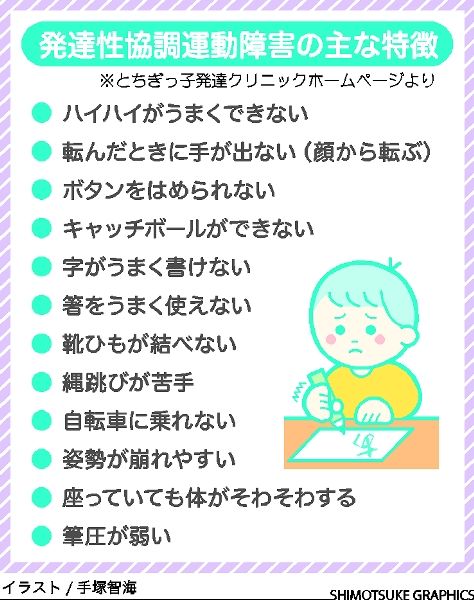

特徴は、ハイハイがうまくできないなど乳児期から現れる。幼児期以降はボタンをはめられない、字がうまく書けない、箸をうまく使えない、縄跳びが苦手、といった状態が見られる。

対処法としては、子どもの発達状況を考慮しつつ作業療法や理学療法などを組み合わせる。子どもの苦手なポイントを遊びの中に組み込み、主体的に学べるよう促す手法をとる。

例えば縄跳びが苦手な場合、両足ジャンプが難しいのか、縄を回しながら跳ぶことができないのかに着目。つまずく点に応じて、地面に置いた縄を跳んだり、縄だけ回したりするところから始める。字がうまく書けない場合も、鉛筆をしっかり握れないのか、升目を捉えられないのか、姿勢の問題なのか、などにより対応方法が変わってくる。

知的発達の遅れはなく、筋肉や神経などに明らかな異常も認められないが、小黒院長は「運動が苦手で楽しめないと運動習慣が身に付かず、将来的に生活習慣病のリスクを生みかねない。手先を使った趣味を持つ機会を逸することにもつながる」と指摘。早いうちからこの問題に目を向ける大切さを説く。

DCDに気付く機会としては、発達障害を早期支援につなげるための5歳児健診などがある。診断・治療に当たっては、神経発達、発達障害を専門とする医療機関が該当し、「気になる方は専門機関に相談を」と小黒院長。

親の関わり方について、「まずは、怠けているわけではないのにうまくいかないのを理解してあげること。苦手意識につながらないよう、縄跳びが苦手であれば、一緒に遊び感覚で楽しみながらやってほしい。子どもに寄り添って」とアドバイスした。

ポストする

ポストする