料理は科学(サイエンス)-。実は料理には、科学の不思議がたくさん隠れている。例えば、紅茶にレモンを入れると色が変わる化学反応もその一つ。科学というと難しそうだけど、学びながら「楽しくておいしい」が感じられるなら親近感が湧くのでは。管理栄養士の資格を持つ佐野日大短大総合キャリア教育学科の野中春奈(のなかはるな)准教授に、親子でできるサイエンスクッキングのレシピを教えてもらった。休日に親子でトライしてみてはいかが。

先生は佐野日大短大野中准教授

教えてもらったのは、色を楽しむキャベツのサラダ、和風もち、手作りバター。これらのレシピで水溶液のpHの変化、でんぷんに水分を加えて熱すると糊(のり)のようになる「糊(こ)化」などが学べる。科学用語が並ぶと頭が混乱しそうだが、料理で実験してみるとあら不思議。体験することで、すんなりと理解した気分になれる。

野中准教授は「料理の裏に科学がたくさん詰まっている。物の変化などなぜそうなるのか、原因が分かるとより料理が楽しくなります。身近に使っている食材の変化に気付くことで、子どもたちにも料理への興味を持ってもらえたら」と話している。

色を楽しむキャベツのサラダ

【材料】

・紫キャベツ・・・150グラム

・塩・・・・・・・小さじ4分の1

・酢・・・・・・・大さじ1

・砂糖・・・・・・大さじ1

・サラダ油・・・・適宜

【作り方】

(1)紫キャベツを千切りにしたらボウルやビニール袋に入れ、塩を振ってもむ。

※この時に出てきた水溶液(紫色)は別皿に移して、pH(酸性やアルカリ性の強さを表す単位)の変化の実験をしよう。酢を入れると赤に、重曹を入れると青に変化する=写真(1)。

(2)酢と砂糖を合わせ、(1)に入れて、しばらく置いて味をなじませる。酢と砂糖にサラダ油を加えてドレッシングのようにしてもOK。

(3)そのまま食べても、他の野菜の上にのせて食べてもきれい=写真(2)。

【科学のしくみ】

加えたもので色が変わる不思議を体感しよう。紫キャベツには紫色のアントシアニン(中性)が含まれており、pHによって色が変化するという性質を持っている。水溶液に酢を加えると赤色(酸性)に、重曹は青色(アルカリ性)に変わる。

片栗粉de「和風もち」

【材料】

・ほうじ茶(牛乳、紅茶、麦茶、緑茶などでも可)・・・200ミリリットル

・片栗粉・・・40グラム

・砂糖・・・・40グラム

・きなこ・・・20~30グラム

・黒蜜・・・・お好みで適宜

【作り方】

(1)乾いた鍋の中に、片栗粉と砂糖を入れてよく混ぜる。

(2)ほうじ茶を加えてよく混ぜる。

(3)全体を混ぜながら、火にかける(中火)。粘りが出てきたら、しっかり混ぜながら透明感が出るまで混ぜる=写真(3)。 ※初めはサラサラとしているが、急に粘りが出てくる点に注目。

(4)冷やすと(鍋に直接氷水を入れてもいい)、固体状になる=写真(4)。好みの大きさにし、きなこをまぶす。黒蜜をかけてもいい。冷蔵庫で長く冷やすとでんぷんが老化して食感が変わるので、早めに食べる。

【科学のしくみ】

市販されている片栗粉の多くはジャガイモのでんぷん。でんぷんに水分を加えて加熱し、65度くらいになると糊のようになる「糊化」の原理と、高濃度で使用した糊化でんぷんを冷却した際に一定の形を保つ固体状になる「ゲル化」を利用した料理。

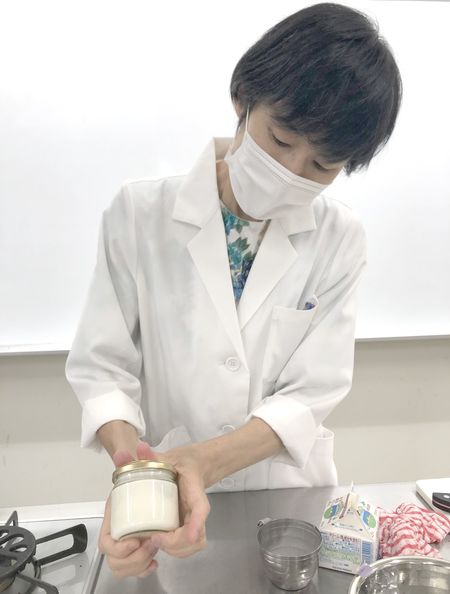

手作りバター

【材料】

・生クリーム(種類別「生クリーム」を使う。乳脂肪分36%でもできるが、高脂肪のものほど早くできる。植物性脂肪や「乳又は乳製品を主要原料とする食品」、乳化剤入りと記されているものは不向き) 適宜(50ミリリットルで約20グラムのバターが作れる)

【作り方】

(1)清潔なふた付きの容器を準備する。空き瓶でも可。

(2)冷えた生クリームを容器に入れ(容器の高さの3分の1くらい)、ふたをしっかり閉めたら上下に元気に振る=写真(5)。

※途中で出てきた液体(バターミルク)は別の器に移す。バターミルクの成分は無脂肪牛乳とほぼ同じ。牛乳のように活用できる。

(3)固まりが移動する音がしてきたら出来上がり。黄色っぽい固まりがバター=写真(6)。

【科学のしくみ】

生クリームは生乳中の乳脂肪分を凝縮したものであり、生乳に比べて乳脂肪分が高い。本来、水分と油分は相性が悪く分離するが、生クリームの乳脂肪分は表面を特殊な膜で保護された脂肪球となっているため、水分から分離せず、水分の中に分散している。生クリームを混ぜると、脂肪球同士がぶつかって膜が壊れ、脂肪同士が集まって、油分(バター)と水分(バターミルク)に分離する。

ポストする

ポストする