黄金色の稲穂が、秋の風に揺れた。

昨年10月上旬。柔らかな日差しの下、真岡市内の水田で稲刈りが進んでいた。

「夏場にあれだけ暑かったことを考えると、出来は悪くないね」

作業をしていた地元の農業生産法人の関亦暢広(せきまたのぶひろ)社長(54)は、垂れる穂に目をやった。

収穫しているのは、県が開発したオリジナル品種「とちぎの星」だ。

とちぎの星は2002年、県農業試験場で交配され、育成が始められた。

県南に多いウイルス病「イネ縞葉枯(しまはがれ)病」に強く、収穫時期が遅くなり過ぎず、二毛作地帯で麦作に影響が少ない品種を作る狙いがあった。

さらに、開発当初に高温の年が続き、品質低下が大きな課題となっていたため、暑さへの強さも目標に加えられた。酷暑で有名な埼玉県熊谷市で実施した実験栽培では、整粒率が9割に達し、7割台半ばだったコシヒカリを大きく上回ったという。

15年3月に品種登録。大粒で外観がよく、あっさりとした食味が特長だ。15、17、18年産はそれぞれ食味ランキングで最高位の「特A」に認定された。

収量の多さも持ち味だ。5年ほど前から真岡市の二宮地区でとちぎの星を作っている山中嘉治(やまなかよしはる)さん(63)は「この辺りは縞葉枯病がよく出る地域。(同病にかかってしまう)コシヒカリの倍近く取れる」と話す。

「品質は安定している。猛暑だった昨夏も、全部1等米だった。多く取れて、暑さにも病気にも強く、うまい。いい品種だよ」。当初は1ヘクタールで手掛けていたが、今年は20ヘクタール近くまで増やす予定だ。

とちぎの星の県内の作付面積は4330ヘクタール(18年産)で、品種シェアは7・4%。県央、県南を中心に増えており、県は20年産で10%まで伸ばしたい考えだ。

「最大の特長が夏の暑さへの強さ。昨夏は特にその強さを証明できた」。県生産振興課の担当者は明言する。「生産者からも好評を得ている。今後も特長への理解を広めて、作付けを増やしていきたい」

現在、県産のコメの主力はコシヒカリで約6割を占める。だが、一つの品種に偏ると、気象災害があった場合、その影響は深刻になりかねない。

実は、とちぎの星は暑さだけでなく冷害にも強く「気象災害に対応して、ちゃんと作れる品種」(同課)という。県農業試験場の担当者も「それぞれの品種をバランスよく組み合わせることが重要」と指摘する。

リスクの分散という面でも、とちぎの星が担う役割への期待は大きい。

■ ■

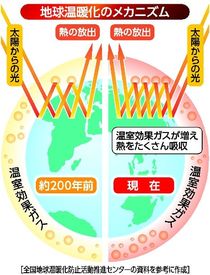

猛暑、暖冬、集中豪雨-。地球温暖化など気候変動の影響をじかに受ける農業。「気候変貌」第3部は、全国有数の農業県である本県を中心に、適応に挑む現場を描く。

ポストする

ポストする