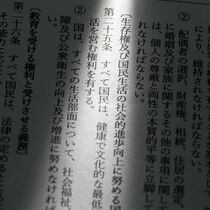

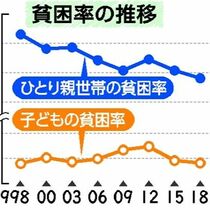

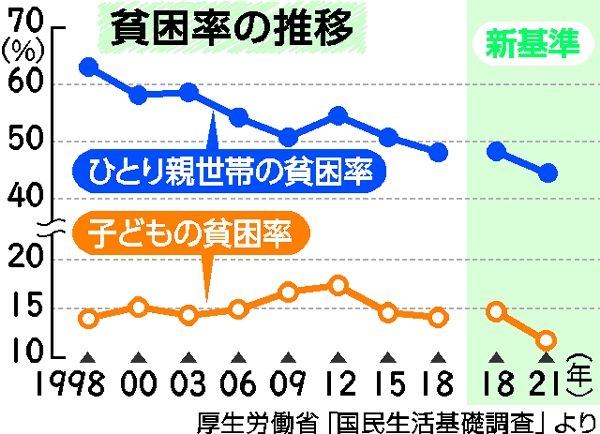

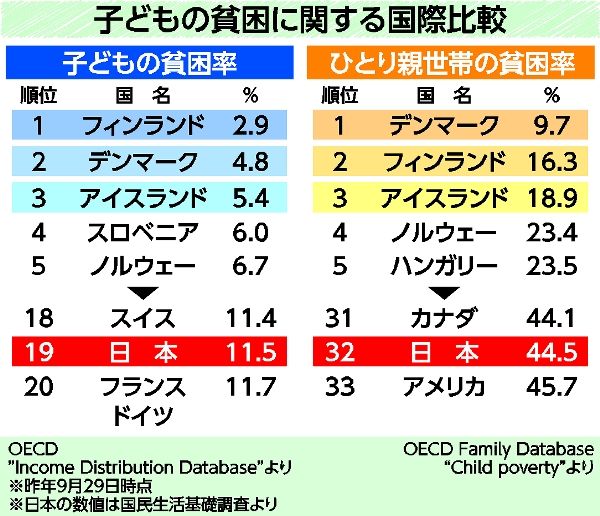

厚生労働省が公表した最新の国民生活基礎調査によると、貧困状態にある18歳未満の子どもの割合(子どもの相対的貧困率)は2021年11・5%で、前回調査の18年の14%から2・5ポイント改善した。

相対的貧困率は、世帯収入から税金や社会保険料を除いた手取り収入を、世帯人員を考慮して計算する。その値を順番に並べた時の真ん中の値の半分を「貧困線」と定義し、それに満たない人の割合を指す。

18年からは経済協力開発機構(OECD)の所得定義が新基準となり、自動車税や企業年金の掛け金、仕送りも所得から差し引く対象となった。

21年の貧困線は127万円。相対的貧困となる世帯所得の目安は2人世帯約180万円、3人世帯約220万円、4人世帯約254万円。

計算方法の変更により直接的な比較はできないものの、1980年代から上昇傾向にあり、2012年には16・3%に達した子どもの相対的貧困率は、それ以降、低下傾向にある。

■ひとり親世帯貧困率

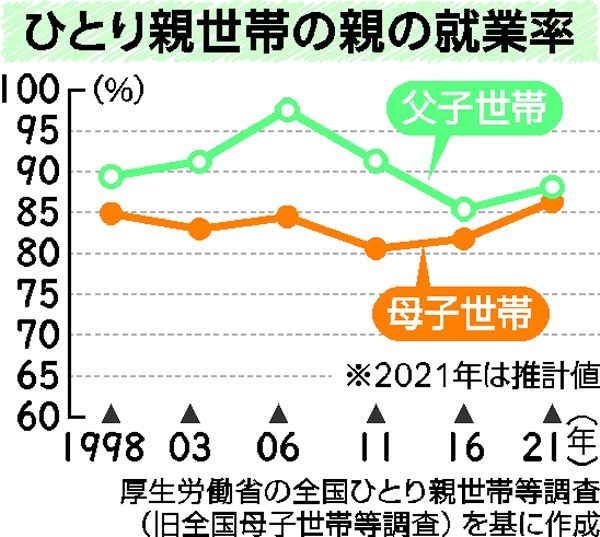

最新の2021年のひとり親世帯の相対的貧困率は、12年の54・6%から10・1ポイント減の44・5%となった。ひとり親世帯の大半を占める母子世帯の親の就労率と正規雇用率の向上などによる、就労収入の増加が一因とみられる。

一方で、いまだひとり親世帯の半数近くが貧困のさなかにあるのが現状で、子育てと仕事の両立の難しさや、非正規雇用の割合の高さなどの課題は10年前と変わらない。

21年の全国ひとり親世帯等調査によると、母子世帯数は119万5千世帯で、父子世帯数は14万9千世帯だった。

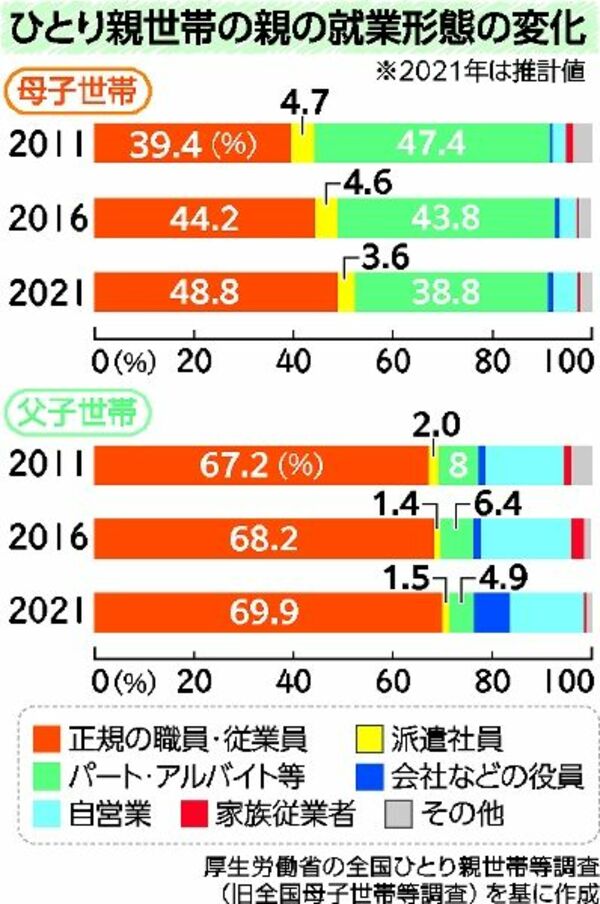

母子家庭の就労率は11年の80・6%から5・7ポイント増えて86・3%。就業者のうち「正規の職員・従業員」の割合も39・4%から9・4ポイント増の48・8%となった。「派遣社員」「パート・アルバイト等」の非正規の職員・従業員は42・4%。正規、非正規以外は会社役員や自営業、家族従業者など。平均年間就労収入は181万円から236万円に増えた。

父子世帯では、就労率は91・3%から88・1%に微減した。正規の職員・従業員の割合は67・2%からわずかに増え、69・9%となった。

全国ひとり親世帯等調査(旧全国母子世帯等調査)はおおむね5年に1度実施される。21年の調査結果は推計値となっている。

ポストする

ポストする