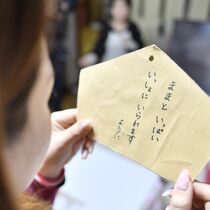

東京都足立区の北千住駅から徒歩5分。下町情緒あふれる商店街の脇道へ入ると、カフェのようなたたずまいの建物が見えてくる。

「あだち若者サポートテラスSODA(ソーダ)」

区の委託事業として医療法人財団が運営する、10代半ば~20代の若者を対象とした相談窓口だ。

「気分が落ち込む」「学校に行けない」「仕事がない」。多岐にわたる悩みを精神科医や看護師ら専門職のスタッフが受け止める。約半年と定める相談期間の中で、状況に応じて地域の社会資源へとつなぐ。

「気楽に立ち寄ってもらい、抱える問題を整理しながら解決への伴走をする場所」と役割を説明するのは、精神科医の内野敬(うちのたかし)室長(34)。2023年度の延べ相談回数は約3500回を数える。

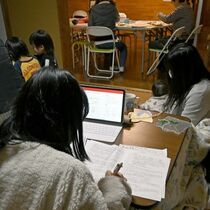

現在、2期目(20~24年度)にある区の子どもの貧困対策実施計画では、SODAに象徴されるような「若年者対策の充実」のほか、「外国にルーツを持つ子どもたちの支援」などにも力を入れる。計画のアップデートは着実に進んでいる。

◇ ◇

それを可能にしているのが、徹底した施策の進捗(しんちょく)状況の把握と評価だ。

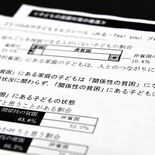

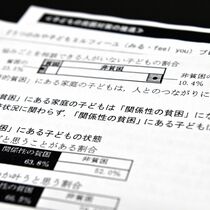

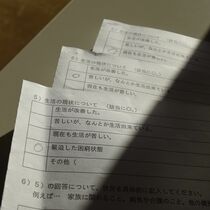

例えば、区内の子どもの健康状態や生活実態に関する調査は毎年実施している。その結果を「朝ごはん摂取率」や「歯科健診でむし歯ありの判定を受けた割合」など計画に定める24の長期的な成果指標と照合し、見えてきた課題に対して早期に手を打つ。

また、毎年度ごとの施策の最終評価を行う「子どもの貧困対策検討会議」には、4人の学識経験者を招聘(しょうへい)している。

貧困・格差論、子どもの虐待・母子保健、教育行政・財政学-。それぞれの専門は多岐にわたるが、いずれも子どもの貧困に深く関わる分野の第一人者だ。

「国の流れを踏まえた正確な評価が必要」という認識の下、職員が一人一人を訪ね歩き、計画の狙いを理解してもらった上で参画を呼びかけた。

検討会議では全庁的に下した自己評価に対し、学識経験者が専門的な視点からコメントする。時には職員と真っ向から意見をぶつけ合うこともある。血の通った議論が、計画の進むべき方向性を定めてきた。

◇ ◇

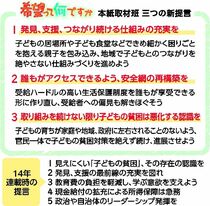

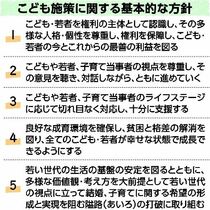

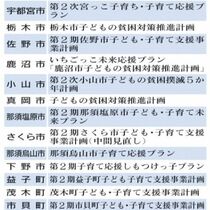

国は昨年末、子どもの貧困対策を「子供・若者育成支援推進」「少子化社会対策」の二つの大綱と一本化し、「こども大綱」を策定。それに基づく「こども計画」を定める努力義務を市区町村に課した。

区は、その流れをくんだ次期計画への議論を進めるさなかにあるが、貧困解消を最重要課題とする姿勢にぶれはない。

浜田康二郎(はまだたいじろう)子どもの貧困対策・若年者支援課長は言う。

「そもそも現在行っている事業は、若者支援にも少子化対策にもつながっている。貧困対策は間違いなく新たな計画でも重要な要素になる」

ポストする

ポストする