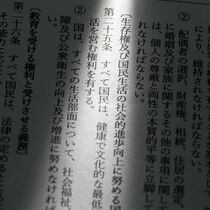

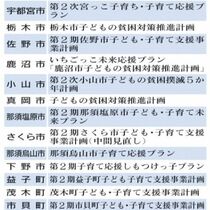

宇都宮市が2020年に策定した子どもの貧困対策を含む10カ年の「第2次宮っこ子育ち・子育て応援プラン」では、他の自治体の計画では見慣れない言葉が「解消すべき課題」として何度も強調されている。

関係性の貧困―。

それは子どもが教育や経験、人とのつながりに恵まれていない状態を指す。

「そうすると、子どもは自己肯定感が低いまま育ち自立が難しくなってしまう。例えば進学や就職などに影響し、将来の経済的貧困につながるリスクになる」

親から子への貧困の連鎖の根底に関係性の貧困があることを説明するのは、市子ども政策課の西山浩一(にしやまこういち)課長。対策の進むべき方向性を決定づけたのは、18年に行った一つの調査だ。

◇ ◇

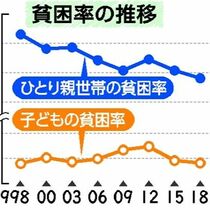

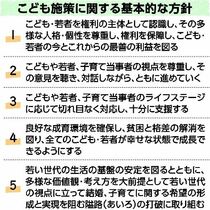

14年の「子供の貧困対策に関する大綱」策定以降、国は子どもへの体験活動の提供や、生活習慣の指導などの重要性を訴えていた。

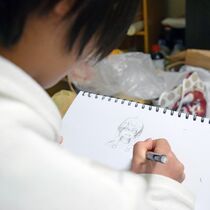

市内では同年、困窮やネグレクトなどで十分な養育を受けられない子どもを支える居場所「月の家」が開所。その後市は、月の家をはじめとした支援先につながったことで生活環境が整い、自立へと向かった子どもの事例を把握してきた。

経済面に留まらない支援が必要という認識を強め、需要を把握するために実施したのが18年の「子どもと子育て家庭等に関する生活実態調査」だった。

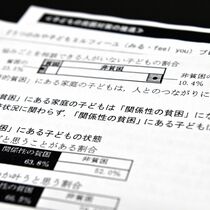

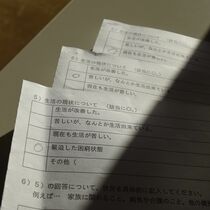

家庭学習の時間や生活習慣の習得状況、経験・体験の有無、親や周囲の大人との関わり-。多角的な視点で設定した100を超える問いで、需要を示す指標となる関係性の貧困の実態をあぶり出そうとした。

市内小中高生、その保護者ら約2600人から得た回答を分析し、約3人に1人の子どもが関係性の貧困の状態にあると試算した。浮かび上がったのは、地域から孤立し、何らかの課題を抱えながらも支援につながらないリスクをはらむ子どもたちの姿。対策は急務だった。

◇ ◇

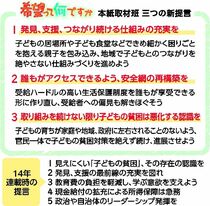

課題の解決へ、市は「子どもの居場所」の拡充に活路を見いだした。

関係性の貧困について調査した当時、市内には困難度の高い子どもに限定し、入浴や洗濯など濃密な支援を行う月の家など2拠点のほか、誰もが利用できる子ども食堂や青少年の居場所が点在していた。

月の家などは毎日のように子どもが通う一方、例えば子ども食堂は月数回の開催。支援の頻度や濃度には明確に差があり「その中間に位置する場がなかった」と西山課長は語る。

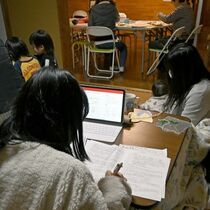

必要なのは子どもや家庭の抱える困難が重篤化する前に、それなりの頻度で早期支援ができる居場所。20年、関係性の貧困を解消するための核となる拠点が市内2カ所から始まった。

利用対象を限定せず、食事の提供だけでなく、子どもの生活・学習習慣の改善や親の子育て負担の軽減を目指す「親と子どもの居場所」だ。

ポストする

ポストする