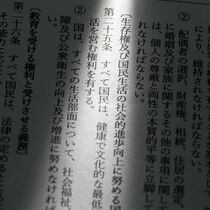

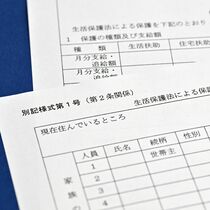

最低生活保障の象徴である生活保護制度。

「最後の安全網」と呼ばれる同制度に、現に困窮している人がアクセスできていない現実がある。

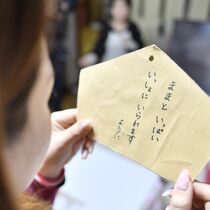

第4章に登場した小学生2人を育てるシングルマザー香(かおり)さん(29)=仮名=は、春先にうつ病が悪化し仕事ができなくなった。暮らしは苦しくなったが生活保護の申請は思い留まる。受給者に向けられる周囲の批判の目に、恐怖を覚えていたからだ。

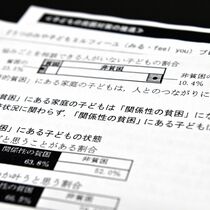

制度にまとわりつくスティグマ(負の烙印(らくいん))が、本来利用すべき人の多くを苦境の中に押しとどめている。安全網の機能不全だ。

◇ ◇

新型コロナウイルス禍では、国が減収世帯へ生活費を融資する「特例貸付制度」の貸付件数が爆発的に伸びた。一方で、コロナ禍前後の生活保護率(人口100人当たり)は大きな変動がなく、1・6%台で推移してきた。

「物価高もあり、誰もが抱いているはずの生活の苦しさが素直に保護率に反映されていない」

同章で「生活保護解体論」を提唱した日本女子大の岩田正美(いわたまさみ)名誉教授は、人生の急変時に制度が頼られていない実態を指摘した。

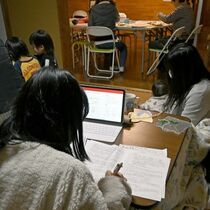

シングルマザーの由紀恵(ゆきえ)さん(42)=同=は、ダブルワークで懸命に働けば働くほど、3人の子どもと接する時間を持てなくなることに悩んでいた。同じような境遇のひとり親は大勢いた。

生活保護制度は、万策尽きた困窮者に限定する形で「生活」「教育」など八つの扶助が丸ごと受けられるセット型保障。もし住宅扶助だけでも部分的に利用できるなら、ひとり親は働き方を変えられ、ジレンマを解消できるかもしれない。

岩田名誉教授は「制度を使う経験を多くの人がすれば、バッシングはなくなっていく」と、先にある効果も見通す。「受給者層」という偏見や批判の矛先が向く特定の集団を生み出し、生活保護という言葉自体がスティグマを帯びる今、抜本的な制度改革でしか人々の意識は変えられない。

◇ ◇

「助けてください。もうどうしようもなくて…」

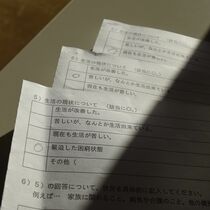

第2章で取材した中学3年生理菜(りな)さん(14)=同=は母親(38)が泣きながら電話する声を聞き、家計の窮状を察した。困窮家庭は常に不安と隣り合わせで生活している。

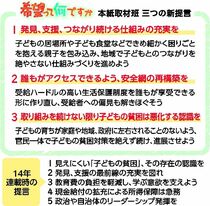

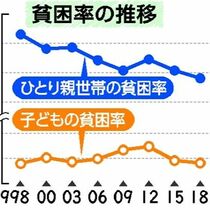

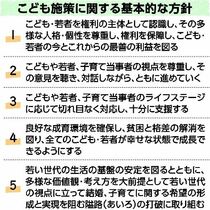

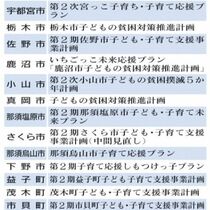

児童手当の大幅な拡充策を柱とする「改正子ども・子育て支援法」が5日の国会で成立した。2014年の連載で提言した子育て世帯への「現金給付の拡充」は、この10年間で進展をみせてきた。

一方で、生活保護制度に象徴されるように社会保障の「土台」はもろい。現状は不安定な地盤の上に、さまざまな施策を高く積み上げているかのようだ。

困った時に誰もが頼れる制度を-。真の意味での安全網を再構築する議論を抜きにして、「安心して子育てできる社会」は実現しない。

ポストする

ポストする