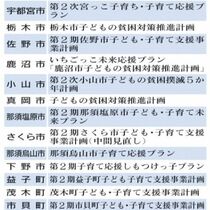

■「全保障」を「パーツ型」に

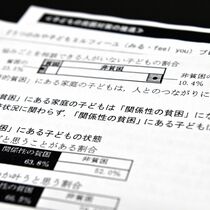

新型コロナウイルス禍や物価高騰があって生活が苦しいと感じている人が増えているのに、生活保護の保護率はほぼ変わっていない。つまり、制度が生かされていない。

ずいぶん前から制度疲労を起こしていると思っている。社会保障の中に占める生活保護の位置が非常に低い。「すっからかん」にならないと使えない制度になっている。

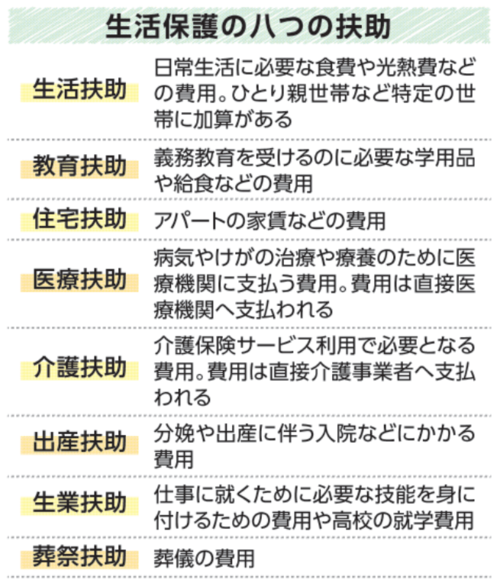

何もかも困窮している人なら、医療から子どもの教育費まで全部そろった「セット型」の保障になっているのでパーフェクトな制度という見方もできる。しかし、生活保護を受けさえすれば全部面倒を見てあげるという制度のため、生活保護受給層という階層をつくってしまった。

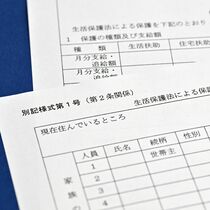

利用するには収入が保護基準以下に加えて、現金保有も半月分までしか認めていない。審査に2週間かかるので、その間に食べるためのお金だけ。現実の生活から考えるとあり得ない。これは全部脱がされた丸裸の状態で、一番いけないのは丸裸の状態しか貧困として認めていないことだ。

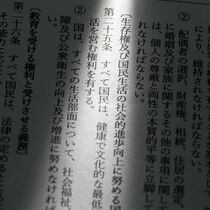

生活保護は戦後すぐにできた社会保障制度で、改正されて現在の制度になった1950年以降は、ほとんど変わっていない。憲法25条を基礎にした最低生活保障をつくりたいという理想がある一方で、極貧層に対応したいという考えがあったと思う。戦後の貧しい時代だったので、始まった時にはそれでもよかった。

生保解体論

「解体」は生活保護をなくしてしまえというものではなく、「パーツ型」にしてはどうかという考え。八つの扶助をばらばらにして部分的に使えるようにする。現代の貧困では、働いていたり年金が少し入ってきたりするが、それだけで生活するには足りないという状況がよくある。個々のニーズに応じて部分的に使えるようにすることで、こうした人を下支えできるようにするべきだ。

部分的に使えるようにすることで、「今、ちょっと苦しい」という人を早めに救済できれば、そこから自力で浮上しやすくなる。

一番部分的に使えるといいのは住宅扶助だ。リーマンショックの頃から住宅問題が大きくなり、生活困窮者自立支援法にある住居確保給付金という制度ができた。しかしこれは3カ月(延長で最大9カ月)しか使えない。国土交通省の住宅セーフティーネット制度もあるが役に立っていない。

日本は国の制度としての住宅手当がない。これは日本が持ち家政策を進めてきた国だからだ。不況や災害、またコロナ禍でもそうだが、不測の事態が起きると住宅問題になる。ここが日本の社会保障の最大の弱点と言える。住宅手当は強力に進めていく必要がある。

社会保障や福祉サービスは、その人の状況に応じてさまざまなサービスを組み合わせて使うことで良さが発揮される。八つの扶助は社会保険などの社会サービスの中に溶け込ませ、生活する上で足りない部分を補完すればいい。

例えば、生活扶助は部分的に年金や失業保険の補足給付とする。医療扶助や介護扶助は、医療保険や介護保険に現在ある困窮者の負担を軽減・免除する低所得者対策を拡充する。教育扶助も既存の就学援助を拡大させることで対応するというのが一つの考えだ。

組み合わせ

何かがあると生活を維持できなくなるという時代の雰囲気がある。住宅手当が部分的に使える制度があれば、災害やコロナ禍のような非常時にも特別な制度をつくらずに済む。

困った時にも最低限のサービスがあるという状況にしておけば、老後の資金を気にする必要性が低くなるかもしれない。そうすれば、萎縮せずに生きていける。その方が経済にも良いのではないか。

生活保護は税金で行うのでバッシングされるが、社会保険の中にも大量の税金が投入されている。スウェーデンやオランダは保険料と税金は一緒と考え、徴収も一緒にやっていく流れがある。

人生に激変がある中で、「少し使う」という経験を多くの人がする。そうすればバッシングもなくなっていくのではないか。

生活保護は貧困の中の最も下の層に対する生活保障というイメージが強い。生活保障がいろいろな組み合わせで実現するという考え方が希薄だと思う。社会保障全体を見渡しながら、最低生活保障を考えていく必要がある。

ポストする

ポストする