■社会的養護 支援の形 可能性探る

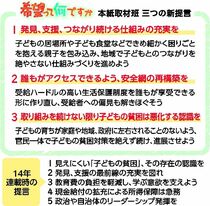

子育てで困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化している状況から、4月に施行される改正児童福祉法は、自治体による家庭や養育環境支援の強化を明記した。里親と子どもが家族のように暮らすファミリーホームや食事や学習などの生活支援を行う子どもの居場所の運営者らが、子ども、家庭支援における社会的養護と居場所の連携の可能性を探った。

パネルディスカッションに先立ち、早稲田大人間科学学術院の上鹿渡和宏(かみかどかずひろ)教授が社会的養護の現状について基調講演した。

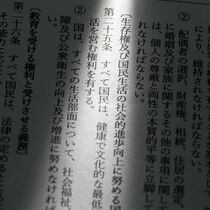

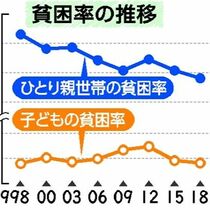

2021年度、全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は約21万件に上り、このうち約2%が親子分離に至った。上鹿渡教授は「親子分離となる前に、子どものニーズに合わせた家庭支援が必要」と強調した。

改正児童福祉法の施行に伴い、4月から新設、拡充される国の施策についても言及。児童育成支援拠点事業や、子ども自らの希望でショートステイを利用できるようになる「子育て短期支援事業」などについて説明した。

その後、宇都宮市の子どもの居場所「月の家」の責任者星美帆(ほしみほ)さんら5人のパネリストが、それぞれの団体の活動内容を紹介した。

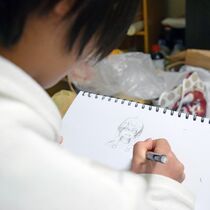

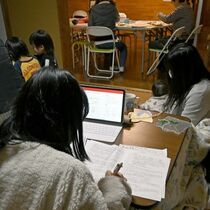

14年7月に開所した月の家は現在、約20人の小中高校生が利用している。放課後になるとスタッフが小中学生を迎えに行き、食事や入浴などの支援をし、自宅まで送り届けている。

利用は1人原則週2回。1日の利用者数は10人未満にするよう調整しているという。星さんは「何かあったときにSOSを出せる関係となるために、利用人数を少なくして、大人と子どもの関係づくりを大切にしている」と話した。

上鹿渡教授は「居場所は子ども支援から入っているが、送迎で親とも顔を合わせることで関係ができ、親や家庭支援へつなげられる可能性がある」と利点を語った。また社会的養護の観点から「親子分離された後、再び家庭に戻る子どもが居場所を利用できれば、家庭での様子などを見られる」と連携について期待を寄せた。

ポストする

ポストする