給付型奨学金制度の拡充、貸与型の返済支援。いずれも進んでいるのは間違いない。県内の生活保護世帯の進学率も高校は上昇している。だが、そのスタートラインに立てない子どもが確かにいる。

第2章「子どもの思い」に登場した県東の中学生優(まさる)さん(14)=仮名=は、小学生時代の小さな上履きを中学入学後もしばらく履き続けた。闘病する母親を気遣って家計を気にし、働くことまで考えるようになった。

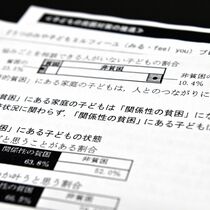

困窮家庭の子どもは生活状況や親の気持ちを察し、我慢と諦めを積み重ね、意欲を失うことがある。

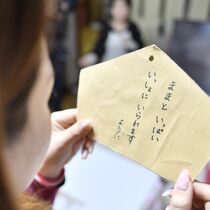

生活保護を受ける家庭で暮らす宇都宮市の中学生千秋(ちあき)さん(14)=同=は床一面に“ごみ”が散らかる家で過ごし、学校に通うという習慣がなかった。でも週に2回、食事や入浴など生活支援をしてくれる「子どもの居場所」にだけは通った。基本的な生活習慣に触れ、似た境遇の子が高校進学する姿を見てようやく「行けるのかな」という気もしてきた。

◇ ◇

10年前、子どもの貧困支援の「切り札の一つ」として充実を訴えた「居場所」。本紙調査で、県内では10年前の5倍に増えた。第1章「子どもの10年間」で紹介した県北の会社員一生(かずき)さん(25)が子どもの頃、困窮を知った支援者の畠山由美(はたけやまゆみ)さん(63)が「なんとかしたい」と開設したのが始まりだ。

一生さんはそこで「普通」を知り、気持ちの余裕なく生きていた母親も明るくなった。居場所を「卒業」した後も、いつでも畠山さんを頼れる安心を感じた。それは自立し、大人になった現在も胸の中にある。

県北の旅館従業員杏寿(あんじゅ)さん(21)=同=は通信制高校に通い、山本明子(やまもとあきこ)さん(62)と出会った。昼食代のない杏寿さんにおにぎりを作ってくれ、滞納する学費の返済を学校と掛け合ってくれた。

山本さんと出会う前、畠山さんらが運営する居場所を利用していた杏寿さん。「寄り添いのバトン」は、畠山さんから山本さんへと手渡されていた。

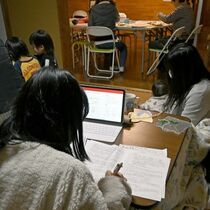

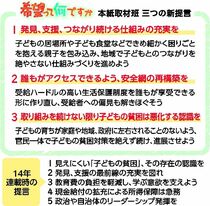

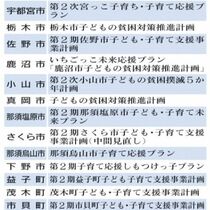

「居場所」は増えた一方で、県内市町の半数にはまだ設置されていない。広がりを大きくし、困難を抱える親子を温かく包み込み、子どもの成長に応じて地域で誰かが寄り添える仕組みを整えられないか。未設置市町では担い手不足が要因として挙げられている。人材の育成、確保は急務だ。

◇ ◇

親を支えることも目的とした「親と子どもの居場所」や遊びを重視する居場所、県内100カ所ある子ども食堂も含めれば、居場所は数だけでなくその種類も豊富になった。

その反面、「居場所」という言葉が意味する範囲が広くなり、行政職員や支援者の間でさえ言葉からイメージするものが異なる場合が増えてきた。

新たに言葉ができ、課題があらわになることがある。子どもにとっての居場所であることは大前提だが、分かりやすく言葉を整理する過程で課題も整理し、取り組みを加速させたい。

ポストする

ポストする