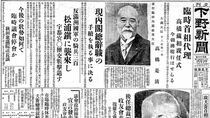

1936年2月26日未明。陸軍の青年将校が1500人を数える兵士を率い、武装蜂起した。

第一次世界大戦の戦時バブルの崩壊に端を発した世界恐慌に直撃され、日本は深刻なデフレ不況に陥っていた。世間に閉塞(へいそく)感が充満し、貧しい農村では娘を身売りする家もあった。

将校たちが「昭和維新」を訴えて首相官邸を占拠し、時の岡田啓介(おかだけいすけ)首相らを襲ったクーデター未遂。高橋是清(たかはしこれきよ)蔵相らを殺害した。

二・二六事件だ。

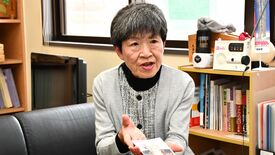

元小山市長の船田章(ふなだあきら)さん=取材当時(93)=は14歳、旧制中学の2年生だった。

新聞などで大騒ぎになった記憶はあるが、まだ幼かった。「なぜ事件が起きたのか」「将校がどんな人たちなのか」。その時は計り知れなかった。

軍の中には国の行く末を憂え行動を起こした将校たちを称え、礼賛する空気が根強く残った。

8年後、軍医になった船田さんもまた、その空気にのみ込まれる。「立派な若い将校だった」と尊敬の念を抱くようになった。

「あの事件が太平洋戦争に向かう転機となった」

後にそう考えるとは、思いもよらなかった。

戦争の空気 ■ 「将校礼賛の歌 毎晩歌わされた」

軍暴走に政治家萎縮 船田章さん(93)(小山)

混濁の世に我立てば、義憤に燃えて血潮湧く-。

「昭和維新の歌」とも言われる「青年日本の歌」の一節だ。

「これ、これを毎晩歌わされたんですよ」

船田章さんは、歌詞を手に記憶をたどった。

医学部卒業後の1944年、軍医候補生として東京の近衛連隊で軍事教練を受けた。軍医になることは当然の成り行きだった。

日中の訓練を終えると、上官からモダンなコンクリート造りの兵舎の屋上へ呼び出され、「昭和維新の歌」を歌う。二・二六事件に関わった歩兵第3連隊の兵舎で繰り返された日課だ。疑問を差し挟む余地などなかった。

医学生のころ、大学の壁には「決起せよ、青年」と書かれたビラが幾つも張ってあった。新聞やラジオも、日本の優勢を伝えるだけ。

教練では事件で決起した青年将校の話を繰り返し植え付けられた。

「『日本の行く末が危ぶまれる』と考えた勇気ある行動だ」。将校たちの思想に心酔していった。

◇ ◇ ◇

「あの事件が政治家を変えてしまった」。今、船田さんはそうみる。「暴力に訴える軍の脅威に萎縮し異議を唱えられなくなった」

41年10月、現役軍人の東条英機(とうじょうひでき)が首相に就いた。真珠湾攻撃はわずか2カ月後。日本は戦争に突き進んでいった。

船田さんが軍医になった44年12月、既に戦況は悪化の一途だった。

フィリピンへ行くはずの船が台湾までしかたどり着けない。さらに沖縄行きを命じられたが、乗るはずだった船が撃沈され、台湾で終戦を迎えた。

台湾の空を飛ぶのは米軍機ばかり。機銃掃射に遭うたび、バナナの木の下を逃げ回った。隣を歩いていた部下が不発弾に当たり即死したこともあった。

23歳だった船田さんは大本営発表とは違う現実を見せ付けられる。死を覚悟すると、こう思った。

「死ぬことは『お国のため』にならない。これで死ぬのはもったいない」

◇ ◇ ◇

開業医となった船田さんは、小山市長を2000年まで3期12年務めた。

「不戦を誓った憲法は世界に誇れる」と職員にも市民にも訴え続けた。市長2期目、平和都市宣言と中学生の広島平和記念式典派遣で思いを結実させた。

「戦死したら、それで終わりだもの」。波瀾万丈(はらんばんじょう)の人生に思いをはせ、つくづく考える。

「戦争で死ぬのはもったいない」

⬛ ⬛ ⬛

元秘書課長・山中さんに聞く 「遺志継いで」後輩に願い

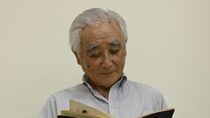

軍医として太平洋戦争を経験した船田章(ふなだあきら)さんは小山市長在任中、市民ぐるみの平和事業を推し進めた。秘書課長や同係長として船田さんを支えた山中和夫(やまなかかずお)さん(79)は「平和教育の先駆者」と評する。

船田さんは本紙連載「とちぎ戦後70年」の記事掲載(2015年2月)の6年後、鬼籍に入った。99歳だった。

23歳の時に台湾で終戦を迎え、戦後に小山市内で医院を開業した。市長は1988年から3期12年務めた。92年に世界の恒久平和を願う平和都市を宣言。広島平和記念式典への中学生派遣や、被爆の実相を写真で伝える「平和展」などの事業を展開した。

「とても温厚で、誰でも受け入れるオープンな人だった」。山中さんは、船田さんの人柄を語る。話し上手だった一面にも触れ、「(船田さんは)人生経験も豊富。いろいろ勉強になった」と振り返った。

船田さんが話す昔話の多くは戦争体験だった。台湾で機銃掃射を受け、逃げられないので伏せるしかなく、草の中でもいいから逃げた。撃たれて即死する人を目の当たりにした。

「青春時代を一緒に過ごした友はいなくなってしまった。戦争はしちゃだめだ。命がもったいない」。船田さんが口にした言葉が今も頭に残る。

44年生まれの山中さんに戦争の記憶はない。兄から近所がB29に爆撃されたと伝え聞いたくらいで、戦争はどこか人ごとだった。だからこそ船田さんの経験談は、戦争や平和への理解を深めるきっかけになった。

96年から始まった広島市への中学生派遣は、今や自治体の枠を超えて広がり、野木町や茨城県結城市と合同で毎年実施している。平和事業は船田さんのライフワークだったように、山中さんには映る。「平和教育の先駆者だった」。山中さんは思いをはせる。

船田さんが種をまき、市民らと共に育て、根付いた平和事業。山中さんは後輩の市職員たちに「船田市長の遺志を継いでもらい、市民につないでほしい。そうすれば裾野が広がり、また平和への思いが広がっていくはずだ」と願っている。

ポストする

ポストする