終戦から数年後、当時6歳か7歳だった梁島宏光(やなしまひろみつ)さん(82)=栃木市片柳町2丁目=は、南方に出征していた父を壬生駅で出迎えた。人当たりが良く、頼りがいのあった父は小さな骨壺(こつつぼ)に入れられ、戻ってきた。

「本当に遺骨があるのか怖くて確認できなかった」。傍らでつぶやいた母のその言葉が、戦後79年がたつ今も耳に残っている。

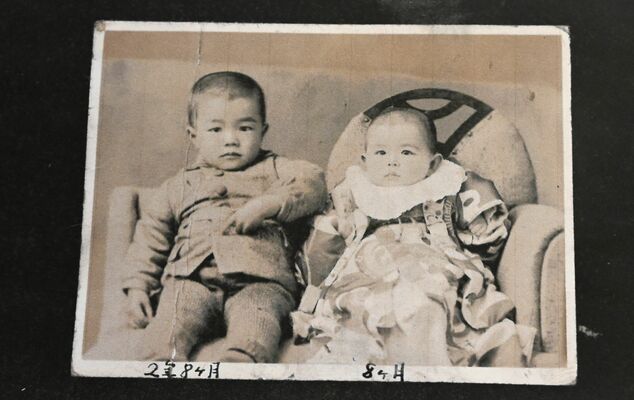

太平洋戦争開戦前の1941年8月、梁島さんは満州のチチハル(現中国)で生まれた。2年後、戦局はみるみる悪化した。「安全なうちに帰れ」。陸軍の職業軍人だった父光雄(みつお)さんの勧めで母ツネさんと帰国した。

母のおなかには、新しい命が宿っていた。南太平洋のパプアニューギニアに移り、飛行場の建設に当たっていた父から手紙が届いた。「男なら忠彦、女なら秀子と名付けよ」。母は、忠彦としたことを手紙にしたためて送った。だが、父からの返事はなかった。

梁島さんの弟忠彦(ただひこ)さん(81)=神奈川県藤沢市=は戦後、母から名前の由来を聞いた。子どもの頃は「古くさいな」と感じることもあった。今は「いい名前だと思う」と、しみじみと語った。

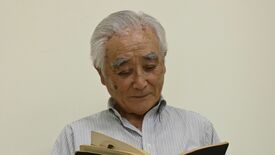

2004年、梁島さんは日本遺族会の慰霊親善事業に参加し、パプアニューギニアを訪れた。父が亡くなった場所を案内されたが、最期の様子は分からなかった。80歳を過ぎて「もう体力も気力もない」と、父の姿を追うことに見切りを付けないといけないと考えている。

ウクライナやパレスチナ自治区ガザで戦闘が続く。「自分もあんな感じだったな」。がれきと化した町、泣き叫ぶ子どもたちをニュースで見ると、梁島さんは幼い頃の自分が重なるという。1945年7月12日の宇都宮空襲を、3歳の時に体験した。

家の庭先の防空壕(ごう)。母に引っ張り出され、共に逃げた。火の海となった町。1枚の毛布で火の粉を避けた。

1歳だった忠彦さんは、母から空襲の話を聞いた。その母は2012年、鬼籍に入った。100歳だった。

「内乱や戦争で苦しむ人が世界に大勢いることを忘れてはいけない」。幼心に刻まれた戦争が、平和を思う源になっている。「自分のような体験をする子どもが生まれてほしくない」。梁島さんは、そう願い続けている。

ポストする

ポストする