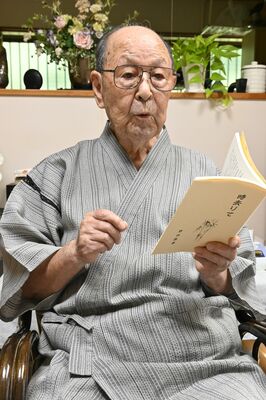

1944年、学徒動員の通年実施が始まった。当時栃木中学校(現栃木高)の5年生だった野住昌孝(のずみまさたか)さん(97)=宇都宮市御幸本町=も、戦時下の労働力不足を補うための命を受けた生徒の一人だった。

「国家の大事な時。われわれも一生懸命働かなければならない」「学生であっても国のために貢献するのが当然だ」。強い使命感に駆られた。疑問は浮かばなかった。

行き先は足尾町(現日光市)の足尾銅山だった。同級生約100人と共に始まった足尾での生活。生徒が雑魚寝したバラック小屋は「報国寮(ほうこくりょう)」と呼ばれていた。冬場は室内でも寒く、体調を崩す友人もいた。

労働は1日3交代制。深夜勤務もあった。空中ケーブルのバケットや鉄索の修繕を担当した。

ある日、旋盤を使って金属を削っていると、飛び散った粉が目に刺さった。痛みで目を開けられない。治療のため地元へ戻った。

帰省して10日後、再び足尾へ向かうと決めた。厳しい生活環境、危険な労働。また、けがをするかもしれない。それでも使命感が上回った。「国家のためなら死んでもいいと思っていたから」。

動員生活は45年3月の中学校卒業まで続いた。その年の8月、終戦を迎えた。

「はしごを外されたような気持ちでした。思想を全部否定されたのと同じだったから」

「お国のため」と固く信じ働いてきた青年に、日本の敗戦は受け入れ難かった。精神的な支柱が消えたように感じ、自分の腹を切ろうとさえ考えた。怖くてできず、実家の庭先の竹を刀でがむしゃらに切った。

「そうやって切っちゃうと、来年タケノコが食べられないぞ」。祖母にかけられたひと言で、われに返った。何げない言葉が、前を向くきっかけになった。人生は終わっていない。これからの日々を懸命に生きようと思えた。

それから79年。「東京に行けばなんとかなる」と上京もし、工場などで働いた。帰郷してからはラジオ栃木(現栃木放送)の設立に携わり、放送界の道を歩んだ。

7月下旬、自宅の居間で野住さんが半生を語ってくれた。かつて軍国主義に染められた青年時代を振り返り、語気を強めた。

「戦争ほどばかげたものはないよ。破壊性しかないんだから。繰り返すことがあってはいけない」

ポストする

ポストする