大陸に残された日本兵の戦争は終わらなかった。

中国東北部、日本軍主導で建国された満州国。ソ連軍の戦車が一挙に侵攻した。1945年8月9日。玉音放送のわずか6日前の出来事だ。

「平和の回復」の名の下の駆け込み参戦。戦中に保たれた日ソ中立条約は破棄された。

国境付近には、かつて精強を誇った関東軍が駐留していたが、既に有力師団の多くは死闘の南方戦線へ。そのころの関東軍は、開拓の夢を追い渡航した満蒙(まんもう)開拓団などの青年が大半。「根こそぎ動員」で召集された。

急ごしらえの脆弱(ぜいじゃく)な部隊は、瞬く間に制圧された。

8月下旬。満州から北へと向かう1千人の長い列の中に、栃木市川原田町、大橋晧佑(おおはしこうすけ)さん=取材当時(86)=はいた。17歳。「日本に帰す」というそぶりを見せたソ連兵に促され、船に乗って川を下った。

だが、たどり着いた先は祖国ではなかった。

「日本人捕虜をシベリアに移送せよ」。ソ連最高指導者スターリンは秘密司令を出していた。

鉄線が張り巡らされた収容所は2千、日本兵60万人が抑留された。酷寒の地で過酷な労働を強いられ、6万人が命を落とした。

大橋さんも、鉄線の中に追いやられていく。

シベリア抑留 ■ 「仲間の埋葬さえもできず…無念」

労働過酷 絶望の鉄線 大橋晧佑さん(86)(栃木)

夏の高い太陽から日差しが照りつけ、土ぼこりがごうごうと舞う。

終戦直後の1945年8月下旬。

大橋晧佑さんは、満州から北へ200キロを超える道を歩き続けた。

食料や防寒具を入れた20キロの背のうのひもが肩に食い込む。目覚めてから暗くなるまでひたすら歩を進めたが、それでも港まで10日以上かかった。

「日本に帰りたい」。切なる思いが、今にも倒れそうな身を支えた。混乱の中、日本兵への暴行や略奪が横行していた。「隊列から脱落したら、現地の人に殺される」と恐怖も感じていた。

満州に渡ったのは42年5月、14歳の時だ。同級生3人と国策だった「満蒙(まんもう)開拓青少年義勇軍」に入った。戦局が悪化した44年11月、現地で関東軍に召集された。

日本の降伏後、誘導されるまま北上した。

◇ ◇ ◇

港から船を乗り継ぎ、シベリア山奥の収容所に連行された。「もう帰れない」。絶望のふちに立たされた。

過酷な金鉱での砂金採取を課せられた。削岩機やダイナマイトの爆破によって、岩を削り、重量のある鉱石を日々、運び出す。

食事は、わらが混じった小さな黒パンと岩塩スープだけ。それが1日2回では、どうしようもないほど飢えた。

冬ともなると、零下30度を下回る酷寒。

体を突き刺すような寒風が吹きすさぶ。雪道を歩き、鉱内では冷たい地下水が頭上からしたたり落ちた。「さらなる地獄」だ。

命を奪われる兵士は後を絶たなかった。

仲間の亡きがらを埋めようと、つるはしを地面に突き立てた。土が凍り、はね返された。

「すまない」。そっと雪をかけ、手を合わせることしかできない。埋葬さえままならない現実。無念だった。

収容所の望楼からは、監視の目が光っていた。顔見知りの3人が脱走を図った。銃殺された。

◇ ◇ ◇

解放され、帰国の途に就く「ダモイ列車」に乗せられた。終戦から2年3カ月後、京都の舞鶴港に降り立った。

ともに満州に渡った同級生4人のうち、2人は遺骨も戻らないまま。

法事に呼ばれ、家族から「あの子はどう死んだのか」と尋ねられた。大陸での夢を追おうとした仲間なのに、死んだ場所も理由も分からない。

生き残ったことが後ろめたい。もう訪れることはできなかった。

自らの体験を語りながら、こう思う。

「また悲劇が繰り返されたら、向こうで死んだ連中が、あまりにもかわいそうだ」

⬛ ⬛ ⬛

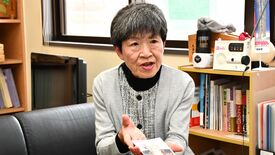

長女・半田由美さんに聞く 平和語る姿、誇らしく

1945年8月9日、日本軍主導で建国された満州国に突如としてソ連軍の戦車が侵攻した。日本兵は捕虜としてシベリアに移送され、約60万人が2千もの収容所に抑留。当時17歳の大橋晧佑(おおはしこうすけ)さんも収容され、極寒の中で過酷な労働を強いられた。

あれから79年がたつ。大橋さんの長女半田由美(はんだゆみ)さん(65)=日光市森友=は物心がついた頃から、シベリア抑留について聞かされた。与えられた食事は黒ずんだパンとジャガイモの皮。ボウフラがわいた水を飲んだこともあったという話は衝撃的だった。「それでも食べられるだけ幸運だったそう。子どもでも想像を絶する環境なのは伝わった」と振り返る。

何げない日常会話の中で漏らした「立ちながら寝たことがあるか」との言葉が頭から離れない。最初は「冗談だと思った」。それでも満州国から北へ200キロ以上も、朝から晩まで歩き続けたことを後に知り、「本当の話なのか」と恐ろしくなった。

「今思うと、父は青春を取り戻そうとしていたのかな」。大橋さんは子育てが落ち着いた後、当時の戦友らと定期的に旅行に行っていたという。読書や映画鑑賞、カメラなど趣味も多かった。「私たち家族のこともよく撮ってくれた。アクティブに過ごしていて楽しそうだった」。半田さんは遺品のフィルムカメラを手に懐かしむ。

大橋さんは2018年3月、89歳で他界した。晩年も地元の栃木市内で戦争体験を聞く会の講師を務めるなど、平和の大切さを訴えてきた。「人前で話すのも得意だった。最後まで精力的な父らしい」と誇る。

ただ大橋さんの思いとは裏腹に、世界では戦火が絶えない。22年に始まったロシアのウクライナ侵攻は現在も続く。

半田さんは、小学校の栄養士として働いている。毎日の給食の献立を考えながら、日々子どもたちの笑顔に触れる。「もし、この子たちが満足に食べられなかったとしたら。銃を持って異国に行ったとしたら。そんな惨劇を二度と繰り返してはいけない」。父が語った平和への思いを、反すうしている。

ポストする

ポストする