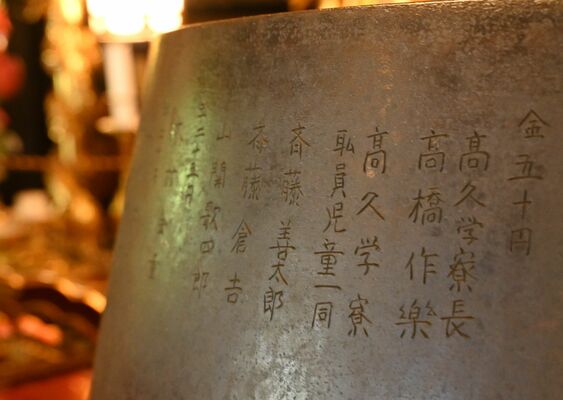

読経の際などに打ち鳴らされる鉢形の鏧子(けいす)に、疎開児童らの名前が刻まれている。那須町高久甲の高福寺。先代住職楠本信幸(くすもとしんこう)さん(92)は80年前、疎開児童と一緒に近くの高久国民学校へ通った。

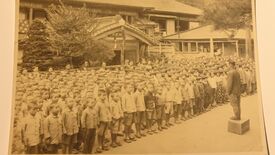

寺では1944年8月末から、東京都本郷区(現文京区)の本郷国民学校の児童45人が生活を送った。同じ学校の他の児童は、黒磯町(現那須塩原市)の旅館などでも暮らした。

「自分はわら草履やげたを履いていた。向こうは布のズック。身なりはきれいで頭は良さそうだった」。楠本さんは、東京から来た同年代の第一印象を振り返り「『勉強だけは絶対に負けないぞ』と思った」と懐かしむ。

疎開児童たちはその日の学校が終わると、仲良くなった地元の子どもたちの家へ遊びに行った。ジャガイモやサツマイモを煮た、おやつ。家の人たちはささやかながら、もてなした。子どもたちも楽しみにしていた。すぐにおなかがすく年代。周囲の大人も食べ物を分け、地域ぐるみで見守った。

安全だと思われた那須でも、見る見る戦争の影は色濃くなった。目に付く兵隊。高久国民学校は、兵隊も出入りし手狭になった。一つの教室を二つのクラスが使う。農家の部屋も借り机に向かうが、警戒警報が鳴るたびに避難を余儀なくされた。勉強が手に付かなかった。河原で上空の米軍機に追われる子もいた。

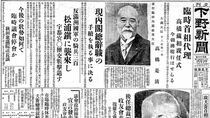

戦後。元疎開児童はたびたび寺を訪れ、旧交を温めた。都内から同窓会に顔を出し、再会を喜んだ。「(那須は)第二のふるさと」と語る人もいた。東京の本郷国民学校は45年3月10日の東京大空襲で焼失し、46年廃校になった。

寺の近くに住んでいた楠本さんは高校卒業後、養子となり、その後、寺を継いだ。

「金五十円 高久学寮長高橋作樂 高久学寮職員児童一同」-。複数人の名が記されている鏧子は、当時の住職の就任祝いとして、疎開児童の親や地元住民が金を出し合い購入し、贈ったとされる。

「(戦時下は多くの鉄が供出されたのに)こんなに大きいのが残っているのは珍しい。余韻が長く、音もいい。宝物です」。本堂に残る鏧子を、楠本さんはしみじみと眺めた。

80年前の学童集団疎開でつながった縁は、今も紡がれている。

ポストする

ポストする