県都宇都宮が焦土と化した後も、県内空襲は続いていく。

終戦まで2週間余りに迫った1945年7月28日、米戦闘機が飛来した。日米激戦の末、日本軍が玉砕した硫黄島から飛び立っていた。

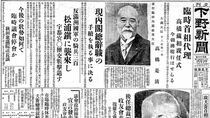

この日は、首相鈴木貫太郎(すずきかんたろう)が、日本に無条件降伏を求めるポツダム宣言を黙殺した日でもある。

飛来機は本県を縦断するように、国鉄(現JR)の宇都宮、小金井、小山の3駅周辺で機銃掃射をした。

宇都宮駅北にあった日清製粉の工場では、金属回収の作業をしていた下野中(現作新学院高)の生徒5人が命を落とし、小山駅でも3人以上が犠牲になった。

被害が大きかったのが小金井駅だ。

列車に乗っていた戦没者の遺骨を出迎えようと駅に集まった人たちも狙われた。31人以上が死亡し、県内の空襲では宇都宮に次ぐ被害規模。

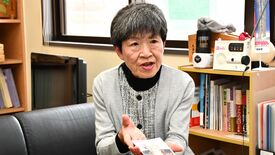

10歳だった宇都宮市駒生町、簗昌子(やなまさこ)さん=取材当時(79)=も乗り合わせた列車が小金井空襲に見舞われた。

簗さんには長い間、解けない疑問がある。

自身がすさまじい被害を目の当たりにした。でも、後に地元の人に尋ねても、空襲のことを口にしなかった。

「どうして」

小金井空襲 ■ 「どうして駅のことを話さないんですか」

時代が口止め 今も疑問 簗昌子さん(79)(宇都宮)

「小金井駅に手を合わせられる場所がほしい」。簗昌子さんは長年、願っていた。

50代になってから、国分寺町(現下野市)役場や小金井駅に空襲のことを尋ねた。すると「分かりません」と言われた。

1995年夏、国分寺町公民館で開かれた「戦争を語る夕べ」。「話を聞けるかもしれない」と出掛けた。

なのに、過酷な戦場のことなどが語られ、小金井空襲の話はない。

すっと手を挙げ問い掛けた。「どうして小金井駅のことを話さないんですか」。なぜか満員の会場は静まり返った。

「あれだけの人が苦しみ、亡くなったのに」

◇ ◇ ◇

簗さんは会場で、涙しながら、あの暑かった日の出来事を語った。

45年7月28日午前11時55分。

両親、妹2人の家族が乗った上り列車は、小金井駅に到着しようとしていた。7月12日の宇都宮空襲で自宅が焼け、新潟の親戚宅に身を寄せる途中だった。

現在の自治医大駅付近の松林が途切れ、視野が開ける。その時だ。

「バリバリバリ」。すさまじい爆音。数機の米戦闘機の機銃掃射だ。

車窓から戦闘機が目に入る。操縦席の米兵が簗さんの方に目を向け、にやりと口角を上げた。

簗さんは体を引き、ボックス席の背もたれに体を押し付けた。「バリバリバリ」。振り向くと、隣の女性の頬がぱっくりと割れていた。

乗っていた兵士たちがいすを外して窓をふさぐが、銃弾はいすを貫通し兵士はばたばたと倒れた。

小金井駅に着くと、簗さんは通路に倒れた人をまたぎ、駅前の旅館の防空壕(ごう)に逃げ込んだ。家族も無事。

駅前には人が山のように積まれた。死んでいるように見えた。

「逃げ場のない箱の中で撃たれる。地獄だ」

生き残ったことに「負い目」のようなものを感じるようになった。

◇ ◇ ◇

98年、「夕べ」をきっかけとして、国分寺町は小金井駅西口広場に「平和の礎(いしじ)」を建立した。

「空襲があったという証拠は残った」と簗さんは胸をなで下ろす。空襲体験の情報が寄せられるようになった。

礎建立時の町長、若林英二(わかばやしひでじ)さん(91)は、「憲兵が『誰にも言うな』と口止めした」と耳にしていた。軍にとって不穏当な言動を封じる治安維持法下。憲兵に連行されることもあった時代だ。

「それでも…」。簗さんは今も腑(ふ)に落ちない。あの時代が人の心に何をもたらしたのだろうか。「本当にあったことなのに」

⬛ ⬛ ⬛

現在89歳の簗さんに聞く 次代に体験伝え続ける

簗昌子(やなまさこ)さん(89)=宇都宮市駒生町=は、あの日のことを今も鮮明に覚えている。「『ごめんなさい。ごめんなさい』って言いながら、倒れた人の上を逃げた。骨壺(こつつぼ)を大切に抱えた女性もいた。本当に申し訳ないと思った」と声を詰まらせる。

1945年7月28日の小金井空襲。米戦闘機の機銃掃射で、列車の通路には多くの乗客が倒れ込んだ。通路はふさがれ、逃げ道はなかった。

「戦争は本当にむごい」。10歳の時にはっきりと抱いた感情は、79年がたっても変わっていない。

26歳で結婚し、2人の子どもと2人の孫に恵まれた。あの感情を伝えようと、日常的に戦争の話をしてきた。雨の日には「宇都宮空襲の時はこんな雨の中、逃げたのよ」。食事の際には、食糧不足でコメと一緒にサツマイモを炊いて食べた経験を語った。

「思い出したら、独り言のように話していた」と振り返る。感想を尋ねることはなかったという。「子どもたちはよく聞いてくれた」と、受け止めているからだ。

戦争の記憶を後世へつなぐ-。簗さんの一途な思いは行政を動かした。戦後50年が過ぎた98年、当時の国分寺町は慰霊碑「平和の礎(いしじ)」をJR小金井駅西口広場に建てた。

小金井空襲の惨禍を残す慰霊碑に、簗さんは安堵(あんど)した。その半面、碑の前で例年行う慰霊祭に目を向けず素通りする人たちが目に付き、もどかしさを覚えた。

2023年、同駅近くの国分寺中。簗さんは生徒たちを前に、戦争の悲惨さや平和の尊さを訴えた。「話したことを一つでもいいから、後で思い出して人生の役に立ててほしい」とも口にした。

学校での講演は初めてだったという。話を終えた後、生徒たちに呼び止められた。「(戦争の話を)聞いてもいいですか」。関心を示す姿を見て、自身の声は届いていると実感した。

「戦争の話をしていると、少しずつ思い出すこともある。思い出したことを継ぎ足しながら、これからも体験を伝えていきたい」。簗さんは未来を担う世代に、平和への思いを託し続ける。

ポストする

ポストする