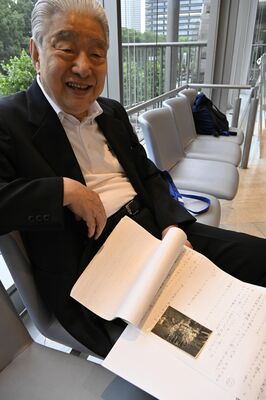

6月下旬、東京都港区の赤坂区民センターで開かれた講演会で、高嶺俊夫(たかみねとしお)さん(88)=東京都三鷹市=が、80年前の疎開生活を振り返った。

「大きな声で笑うことはできなかったが、その後の人生の原動力になった」。およそ1年4カ月間に及んだ本県での暮らしを、そう受け止めている。

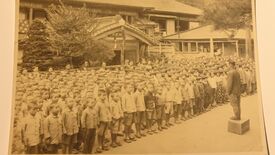

東京・市谷で生まれ育った。国民学校3年生だった1944年8月末、児童60人と共に荘厳寺(現真岡市寺内)に疎開。約3キロ離れた中村国民学校(現真岡市中村小)へ通い、学んだ。

疎開先の同学年たちは継ぎはぎだらけの制服姿で、はだしの子もいた。勉強を教え合ってすぐに打ち解けたが、幼心にも「大変な所に来てしまった」と不安を覚えた。

食べることもままならなかった。地元の農家や住職が食材を集めてくれても、弁当は麦ご飯と、大豆とみその油炒めで、数口で終わってしまう。寮長からは、ご飯は一口30回以上かむよう指導された。入浴は週に2度。時には、農家の友人方で草むしりをし、風呂に入れてもらった。

戦況の悪化は、疎開先でも肌で感じた。隣の群馬県にある中島飛行機の製作所を爆撃したのか、米軍機が上空を行き交う。昼も夜も鳴り響くサイレン。「中村を守るぞ。敵をやっつけるぞ」。本土決戦に備え、やりを構えることもあった。

「誰にも言うなよ」。ある日の帰り道、真岡で知り合った友人に呼び止められ、そっと卵を手渡された。境遇をおもんぱかってか、貴重な卵を譲ってくれた。同じように生活に余裕はないはずの友人の思いに、胸が熱くなった。その場で卵を割り、丁寧にすすった。

母と姉が迎えに来たのは終戦から4カ月がたった45年12月末。翌朝の列車で帰京するため夜道を歩く途中、農家で道を尋ねると「今夜は(うちに)泊まりなさい」。出発前には白飯をごちそうになり、コメや餅も持たせてくれた。思いも寄らない厚意が身に染みた。

真岡の人たちのように、困っている人に手を差し伸べたい-。

戦後、高嶺さんの根底には疎開体験があった。寝具店を営みながら、東京三鷹ライオンズクラブのメンバーとして社会貢献活動に従事。中国からの残留孤児家族を店に住まわせ、生活を支えたこともある。

「受けた恩は一生忘れない」。高嶺さんは今も、真岡の人たちと連絡を取り、交流を続けている。

ポストする

ポストする