昭和元年は師走の慌ただしさとともに始まり、間もなく幕を閉じた。

1926(大正15)年12月25日午前1時25分、療養が続いていた大正天皇が神奈川県の葉山御用邸で崩御された。47歳だった。

本紙は、この日の夕刊1面で「聖上崩御」と伝えた。大正天皇が皇太子時代にたびたび静養で塩原温泉を訪れていたエピソードも添えた。日光田母沢御用邸が静養地にもなっていた。

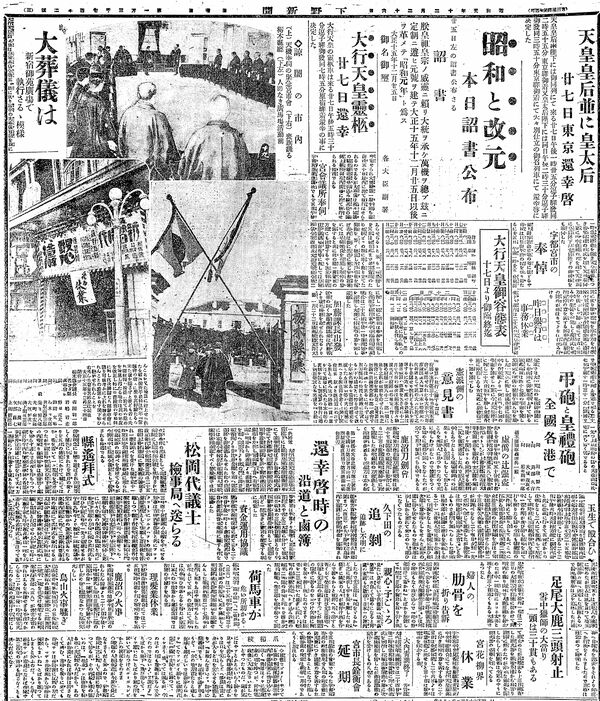

「昭和と改元」。翌26日の朝刊には、新元号が昭和となることを報じている。新天皇皇后両陛下の写真を並べて紹介。中国古代の歴史書「書経」にある「百姓昭明、協和万法」が昭和の由来とも触れている。

27(昭和2)年は、年賀状を控えるなど異例の年明けで始まった。2月には大正天皇の「大喪儀」が東京都内で行われた。東京・新宿御苑で葬場殿の儀が営まれ、葬列を見るため200万人を超える人が各地から集まるほどだったという。

この年は、日本初の地下鉄として銀座線が浅草-上野間で開通。「羅生門」などで人気を博した作家芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)がこの世を去ったほか、119番の運用が東京消防庁で始まったのもこの年だった。

ポストする

ポストする