足利・百頭(ももがしら)、宇都宮、小金井…。1945年に入り、容赦なく続く空襲に県民はおびえていた。敵機がわが物顔で上空を飛ぶ光景は日常化した。

陸海軍は事実上、追い込まれていた。戦闘機、潜水艦が片道分の燃料と爆弾を載せて敵機、敵艦へと突進する捨て身の「特別攻撃(特攻)」、部隊全滅覚悟で敵陣へ切り込む「万歳突撃」が繰り返された。

国内唯一の地上戦となった沖縄戦は6月23日、組織的戦闘が終結。約3カ月間で、日米の軍人と市民計20万人以上が命を落とした。

それでも軍部は本土決戦も辞さない覚悟で、市民には竹やりでの戦闘訓練を強いた。

8月。広島、長崎に「新型爆弾」が相次いで投下された。世界最初の原子爆弾。一瞬で何万人もの命を奪い、街は焦土と化した。

「朕(ちん)深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ…」

8月15日正午、玉音放送。多くの国民は初めて、昭和天皇の声を聞いた。

「雑音ばかりでよく分からない」

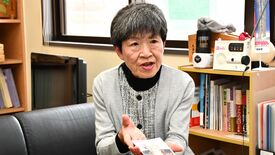

宇都宮市西川田3丁目、大塚房子(おおつかふさこ)さん(89)は同市内の農家の庭で聞いた。

「負けたんだよ」。近くの誰かの言葉で、敗戦を告げる放送だと知った。

敗戦 ■ 「悔しさ、憤り、むなしさ…何もかも悲しかった」

「お国」倒れ、残る苦難

手渡された紙片には、こう書かれていた。

「我が陸軍は健在なり」

1945年8月15日、敗戦を伝える正午の「玉音放送」を聞いた直後。勤めていた陸軍宇都宮飛行場に戻ると、上官からビラの印刷を命じられた。

受け取った大塚房子(おおつかふさこ)さん(89)は20歳になったばかり。急いで印刷機に向かい、束になるほど刷り上げた。

まだ戦える。降伏しては駄目だ-。飛行機からばらまくのだと聞いた。

間もなく別の上官に見つかり、とがめられた。

「何やってるんだ。こんなものが見つかったら大変なことになるぞ」

焼却を命じられた。大塚さんは「残念な思い」で、ビラ束の炎を見つめた。

信じていた「お国」が倒れ、軍人、国民、全ての人々が混乱していた。

◇ ◇ ◇

敗戦から1カ月ほど後。野木町野木、田村行子(たむらゆきこ)さん(84)宅に一通のはがきが届いた。

45年8月6日、広島市に落とされた「新型爆弾」で死んだと思っていた8歳上の次兄辰雄(たつお)さんからだった。

「迎えに来てほしい」

生きていた。血の痕がついたはがきを読み、次兄の勤務先だった広島へと60歳すぎの父が向かった。

父が連れ帰った次兄は、リヤカーの荷台に乗っていた。原爆で瀕死(ひんし)の重傷を負い、歩けなかった。

以来、看病が行子さんの日々の務めになった。女学校から帰ると、宿題よりもまず次兄の包帯を替えた。

両親が当時繰り返していた言葉が頭に残っている。

「今やらなきゃならないんだ、あんちゃんの看病は。命は勉強よりも大切だ」

数カ月後、次兄は歩けるまでに回復したが、晩年まで後遺症に苦しんだ。

◇ ◇ ◇

周囲の誰もが泣き崩れていた。

「悔しさ、ひどい思いをしたことへの憤り、むなしさ…。何もかもが悲しかった」。小山市下生井、武井(たけい)フサさん(92)は玉音放送を聞きながら、言いようのない感情があふれ出るのを抑えきれなかった。

7歳上の兄は、満州(現中国東北部)で戦病死した。43年に戦死公報が届いた時、家族はわれを忘れて「村中に響き渡るほど」泣き叫んだ。

45年8月15日、ラジオの前で再び泣いた。泣いても、命も失った時間も戻らない。

武井さんは今、痛切に感じている。

「日常を奪い、思考を停止させ、若者を無駄死にさせる。戦争ほど惨めなものはない」

⬛ ⬛ ⬛

現在101歳の武井さんに聞く 戦争体験「話す暇なく」

空襲警報が鳴るたびに、庭の防空壕(ごう)に家族で逃げ込んだ。「早くしないと死んじゃうぞ」。101歳となった武井(たけい)フサさんは、80年前の父親の叫ぶ声が今も耳に残る。

戦争中は藤岡町(現栃木市)の実家で暮らしいた。近くに飛行場があったといい「飛行場を狙っていたのではないか」と振り返る。

戦況は日に日に悪化し、東京の親戚13人が疎開してきた。家族や親戚のため一日中、畑仕事と食事の支度に追われた。食糧難で食べ物は十分ではなかったが、サツマイモをご飯と一緒に炊いたりして何とかしのいだという。

ある日、兄にも軍の召集令状の「赤紙」が届いた。出兵の日は家族で、近くの東武静和駅まで見送りに行った。「悲しかったよ。だって必ず死んじゃうんだから」。終戦2年前の1943年、兄が満州で戦病死したと戦死公報が届いた。

終戦を告げる玉音放送は、実家近くの親戚の家で聞いた。周囲には敗戦が悔しくて声を上げて泣いている人もいたが、武井さんは別の感情を抱いた。

「アメリカ兵が押しかけてくるんじゃないかと思って怖かった。見つかったら捕まる。竹やりを持って避難する人もいた」。敵が来たら、竹やりで最後まで戦うと教えられていた。だから「覚悟はあった」と語った。

終戦の翌年に結婚し、小山市へ嫁いだ。毎日のように農作業の手伝いをした。子どもにも恵まれた。現在は小山市内で4世帯が一緒に暮らす。

これまで戦争体験を子どもや孫に話したことはないという。「農作業が忙しくて話す暇はなかったよ」。理由を口にすると、柔和な笑みを見せた。

「嫁ぎ先で自身のつらい戦争の話をするべきじゃないという思いもあったのではないか」。同居の家族は、そうおもんぱかる。

武井さんは「今の人は幸せだよ。食べる物も着る物も電気も全部ある。これ以上の平和はないね」とも語った。戦争の記憶を思い出しながら、恒久平和への願いをにじませた。

ポストする

ポストする