「ぼくは自由でありたい。なぜ自由でありたいかという理由なんかは、ぼくは詮索しない。理由によって自由になるのではない。自由の定義が自由を制約し、自由を不自由にするのなら、理由も自由を制約する。ぼくはただ自由でいたい」(「田中小実昌哲学小説集成☆(ローマ数字3)」の「自由という名前」から)

今年2025年は田中小実昌生誕100年。亡くなってからは25年になる。銀座で映画の試写を見て、書店で哲学書を求め、地下鉄で帰る。お酒を飲む。それがこの作家の日常だった。1982~97年の単行本未収録短編を収めた「集成☆(ローマ数字3)」の解説にこうある。「要するに極端に言えば『読む』『考える』『乗る』『呑む』しかしていない(あともちろん『書く』もしているのだが)」(佐々木敦)。

読む、考える、乗る、呑む、そして書く。一つ一つに「!」をつけたいくらいである。それぞれに没頭して日々を過ごせるなら、はた目には何とも自由に映るのだが、ご当人は気楽どころか難しそうな風をしている。続けて引く。

「そして自由でいたいためには、居留守をつかったり、ウソをついたりしないことが(中略)練習みたいなものではないか。からだを自由になれさせるのだ。ぼくたちのからだ、共通感覚は不自由になれている」「ウソをつかない、居留守をつかわないと、だいいち人とうまくやっていけない。それでもなお、自由でありたい。意志なんてなしに、からだ、共通感覚が自由であるようなプラクティス、イクササイズ、練習……」

世間並みの生き方とは、時にうそを潤滑油にする。うそはついたとたんに次のうそを呼び込み、世の中はどこに本当のことがあるか見えにくい。それでもなお、意志なんてなしに自由でいたいと願い、公言する。田中小実昌にとって、小説を書くことも一種の練習だったのだろうか。

短編をまたいで、哲学書からの長い引用や、外国のバスにずっと乗って思考を巡らせたり、ぱらぱらと立ち小便をしたりすることが繰り返される。そうして作家は「自由」という人間の根源を問う。

実はこれらの短編を読みながら、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」を聴いていた。自由な軌道をたどる文章を読み進めるときに、かっちりと組み立てられたピアノ曲の推進力を借りたと言えばいいだろうか。そのバッハについて「信じ難い高度の数学的秩序がある」と岡田暁生の「クラシック音楽の大疑問」にあり、得心がいった。

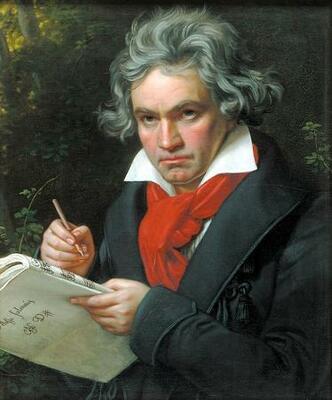

岡田は「音楽の危機」(小林秀雄賞)などの著書がある音楽学の専門家だが、あえて「音楽って何なのでしょう」「ベートーヴェンってそんなに偉大なのですか」といった根源的な疑問に答えるのがこの本だ。いわく、物理的に存在している音が、「何かのはずみで私たちの耳に、一定の秩序や構成を持つ『音楽』として聞こえるのです」。

音楽は秩序の側かもしれないが、同時に心をさまざまな制約から解き放つものでもある。ベートーヴェンの音楽が物語るメッセージを岡田が「『頑張れ!』『明日はある!』『解放と自由を求めよ!』と翻訳してみたいですね」と言うように、その実感は多くの人と共有できると思う。岡田の熱い推薦で久しぶりに交響曲第5番「運命」を聴いた。初めて生のオーケストラで「運命」を聴いたとき、音がステージの上に浮かんで消えるように感じて体が震えたことを思い出す。

自由と秩序、読むことと聴くこと。これらをきれいに区別することは難しく、無理に区別する意味もないだろう。溶け合わせる配分、調合に心を動かす力が表れると、今は仮説を立てておこう。

田中小実昌が「集成☆(ローマ数字3)」で何度目かの屋外での用足しをしている。「小便はぱらぱら足もとの雑草の上におちた。(中略)この雑草の花は、なんとちいさいことだろう。それも、ちぢめたちいささではなく、ごく自然に、どうってことなく(ちいさいなりに精いっぱいなんてのはきらい)ちいさい花が咲いている」(「バスの終点」)。この目、この感覚、やはり「不自由な共通感覚」から解き放たれている。(杉本新・共同通信文化部記者)

【今回の作品リスト】

▽田中小実昌「田中小実昌哲学小説集成☆(ローマ数字3)」

▽岡田暁生「クラシック音楽の大疑問」

▽バッハ「平均律クラヴィーア曲集」

▽ベートーヴェン「交響曲第5番『運命』」

ポストする

ポストする