作家の山崎豊子(1924~2013年)は大阪・船場の老舗昆布商の家に生まれ、作家として独立した頃から亡くなるまで堺市に暮らした。私自身、2010年に自宅を訪ねてインタビューしたことがある。その堺に2015年にオープンした文化施設「さかい利晶の杜」で企画展「堺に生きた山崎豊子のまなざし―愛用品の数々―」(5月29日まで)が開かれていると聞き、5月18日に大阪に向かった。

この日を選んだのには、訳がある。相愛大人文学部教授の荒井真理亜の講演を聞きたかったのだ。演題は「山崎豊子の文学的出発―新資料から見えてくること―」。新資料とは何か、そこから見えてくることとは―。それが知りたかった。

■橋は焼かれた

山崎のデビュー作は、生家をモデルに書いた小説「暖簾」である。戦時中の1944年に京都女子専門学校(現在の京都女子大)を卒業し、毎日新聞大阪本社に入社した。最初は調査部にいたが、45年に学芸部へ異動。そこで当時、学芸部副部長だった井上靖(1907~91年)に出会う。

井上はすでに作家としてデビューしていた。新聞記者として働きながら小説を書き続ける井上の姿を見て、山崎は心を動かされたようだ。山崎に小説を書くよう勧めたのも井上だ。山崎も記者として勤める傍ら「暖簾」を書き上げる。1957年のことだ。

山崎は出版前の「暖簾」の原稿を人気俳優の森繁久彌に直接持ち込み、森繁主演で舞台化、さらに映画にもなる。雑誌「中央公論」に「花のれん」の連載を始め、同作で1958年、直木賞を受賞する。井上靖が「闘牛」で芥川賞を受賞してから8年後のことだ。

企画展には、直木賞受賞時の井上から山崎への手紙が展示されている。

「『暖簾』も『花のれん』も立派でしたが、併し、仕事はこれからだと思います。仕事の本当の楽しさも、辛さも、これからだと思います。橋は焼かれたのだから、もう仕方がない。(中略)八年前貴女からお祝いを貰つたことを思い、いまこのお祝いのペンを執り、多少の感慨がありました」

「橋は焼かれた」という言葉が印象的だ。もう引き返すことはできないと、作家としての覚悟を促しているのだ。井上と山崎が互いに信頼し合い、尊敬し合っていることが伝わってくる。

■衝撃の発見

さて、荒井の講演である。荒井もこの手紙に触れて「実際に小説を書き始めたのは、新聞記者になってからかもしれません。でもその前に、作家になろうと思ったことはなかったのだろうか、と思うのです」と述べた後、見つかった新資料の紹介をし始めた。

山崎は、大阪市立芦池小を卒業、1936年に相愛高等女学校(現在の相愛中学校・高等学校)に入学、1941年までの5年間、在籍した。新資料とは、この間、相愛高等女学校の校友会誌「相愛」に掲載された山崎の作文、5編である。

荒井が古い「相愛」を見つけたのは2019年のことだ。きれいな表紙だった。当時の女学生がどんなものを書いていたのか興味が湧いて手に取り、ページをめくる。衝撃が走った。山崎豊子という名前を見つけたからだ。「本当に、あの山崎豊子だろうか…」。調べてみると、山崎が在籍していた時期と重なっている。確信した。

1936年12月に発行された「相愛」第62号に掲載されているのは、山崎が12歳のときに書いた作文で、題は「淡路島」である。

「『サヨナラ―』/『又今度夏にね』/『御機嫌よう』/「バンザーイ』/見送人の口々の叫び声に送られながら、船は午後六時半淡路島を後に、波を蹴立てゝ大阪へと走る」

■ざわめき広がる

荒井が解説する。「まるで小説のような書き出しです。『波を蹴立てゝ走る』と擬人法も使われている。12歳の文章とは思えません。教員が手直ししている可能性も否定できませんが、他の1年生の文章と比較しても際立っている。まずは台詞で始まる文章構成、そして素材の選び方。このような旅行記を書く場合、多くの生徒が旅行中にあった出来事や、その土地の人々との交流を書いている。しかし山崎豊子は、旅行からの帰途を書いています。素材の選び方にも独自性があるように思われます」

船から見える淡路島の描写部分を荒井が朗読する。

「空は赤く染められ、瑠璃色の雲は英姿を、おほつてゐる。連山も何時しか、次第にうすれゆく夕陽の反射をうけて、瑠璃色に変じてゐる…」

聞いているうちに、思わずうなっていた。講演会場にもざわめきが広がる。

荒井はさらに1937年12月の第63号、1938年12月の第64号、1939年12月の第65号も紹介していき、こう総括する。

「四つの作文から分かるように、山崎豊子は自然を題材に作文を書いています。特に劇的というわけではないですが、皆が見過ごしてしまいそうな場面や、すぐに忘れてしまいそうな感慨をつづっている。山崎豊子の視点の鋭さや観察眼の鋭さはこの頃から徐々に培われていたのではないでしょうか」

■思いを馳せる

最後が1941年1月の第66号である。「現代の学生」という題の作文で、内容も文章もこれまでのものから一変する。冒頭に、こうある。「世紀の陣太鼓は打ち鳴らされた。(中略)我等学生は如何、余りにも泰平安楽過ぎはしまいか」

山崎はその後、当時のある月刊誌に掲載された「日本の学生諸君に寄す」という記事を引用する。筆者は中国人学生とみられ「親が、兄弟が、学友が銃を握つて居る」などと中国の学生の厳しい状況をつづる内容で、山崎は「余りにも痛々しくて、心有る者には涙無くして読まれないものだ」と記し、日本の学生の在り方を問うている。

荒井はこの作文について「戦意高揚の思想を鵜呑みにするのではなく、戦争によって悲惨な状況に置かれた人へ思いを馳せています」と話し、こう締めくくった。「後の作家山崎豊子に通じる視点だと思います」

講演を聞いた人たちと一緒に企画展を見た。担当学芸員の木下響子と荒井の2人が案内役だ。講演で取り上げられた「相愛」5冊も展示されており、手に取ってじっくり読みたい気持ちに駆られる。

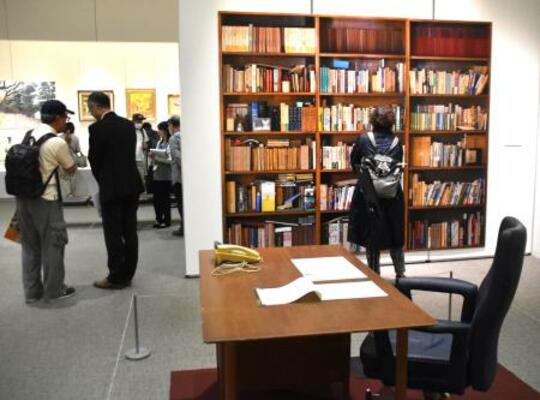

最も目を引くのが、書斎の再現である。意外にも質素な机、重そうな椅子、ゴミ箱。机の上には電話機と原稿用紙がある。本棚を再現した写真パネルも興味深い。並んでいる本のタイトルを読み取る。他にもペン、テープレコーダー、マイクロカセットレコーダー、地球儀などの品々から「執筆の現場」の雰囲気が伝わってくる。

「山崎豊子のおもてなし」のコーナーには、応接間に飾られていた壺やティーカップ、絵画などが展示されていた。

堺に暮らし、数々の名作を生んだ山崎の素顔に少しだけ触れることができた気がして、山崎作品を再読したい気持ちが募った。(敬称略/田村文・共同通信記者)

ポストする

ポストする