大田原市の国道294号を車で北上していると、右手に立派な古墳が見えた。下侍塚古墳(しもさむらいづかこふん)。水戸黄門として知られる徳川光圀(とくがわみつくに)が日本で初めて学術的な発掘調査をしたことで有名な国指定史跡だ。近くには「日本考古学発祥の地」と書かれた横断幕も。この由緒ある古墳で発掘作業を体験できると聞き、大学時代に考古学を専攻した記者(22)も腕が鳴って参加してきた。発掘を通じて記者が“発見”したのは…。

■使う道具は二つ

体験会が行われたのは6月1日。参加者25人が集合し、まずは発掘の注意点について説明を受けた。

体験する場所は急斜面。滑り落ちないように気を付け、ヘルメットを装着するよう案内された。

次に土器の破片や石が出てきた場合は必ずスタッフを呼び、取り出していいかを聞く必要がある。その上で発見場所を記録しておく。勝手に取り上げてしまうと見つけた場所が分からなくなり、重要なデータが取れなくなる恐れがある。発見しても焦りは禁物だ。

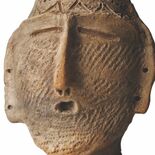

発掘で使う道具は、ちりとりのような形の「手箕(てみ)」と、小型のスコップである「移植ゴテ」の二つだけ。これらを駆使して、長い年月を経て土に埋もれてしまった葺石が姿を現すまで掘り出すとともに、土器や埴輪を発掘することが参加者に与えられた“ミッション”だ。国指定史跡の古墳を発掘できる貴重な機会。歴史好きの記者としては、自然と気持ちが高ぶってくる。

残り:約 1872文字/全文:2598文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする