世界的な演奏家への登竜門とされるエリザベート王妃国際音楽コンクールピアノ部門の最終選考が5月にベルギーの首都ブリュッセルで開催され、入賞者6人のうち、久末航が2位に、亀井聖矢が5位に入った。同コンクールでのピアノ部門2位入賞は、日本人では1987年の若林顕に並ぶ最高成績だ。

【(1)全部出し尽くしてやろう】

日本人4人を含む12人が進出し、6日間にわたって行われた今年のピアノ部門の決勝。決勝進出者たちは大野和士が指揮するブリュッセル・フィルハーモニックと共演し、課題曲であるベルギーの作曲家クリス・デフォールトの新曲「ミュージック・フォア・ザ・ハート」と、自身で選んだ協奏曲の2曲を披露した。

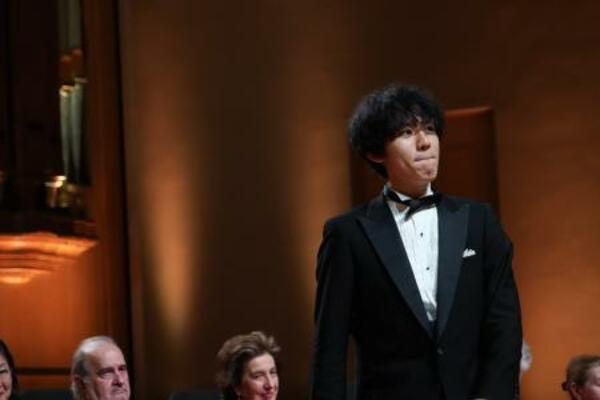

久末と亀井が登場したのは最終日。直後に結果発表を控えており、特に注目が集まる中での演奏だった。

まずは亀井がキレのあるタッチでエキゾチックな趣のある課題曲を演奏し、聴衆の耳を引きつける。2曲目に選んだのは得意とするサンサーンスのピアノ協奏曲第5番「エジプト風」。快活なリズムに乗って音が激しく動き回る超絶技巧満載の終楽章をすさまじい勢いで弾ききり、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

「自分の持ち味を全部出し尽くしてやろう」。そんな意気込みが感じられる爽快な演奏だった。

続く久末は、柔らかく深みのある音色で多様な要素が詰まった課題曲をしっかりとまとめ上げる。時々で変化する音の表情の豊かさでも魅了する。ブラームスのピアノ協奏曲第2番は落ち着いた足取りの誠実な演奏で、表現が細部まで洗練されていた。とりわけ、美しいチェロの独奏で始まる第3楽章はしっとりとした歌心にあふれていて絶品だった。

【(2)タイムスリップしたような】

数ある世界のピアノコンクールのうち、演奏技術だけなく精神力のタフさも試されるのがこの大会だ。決勝進出者はブリュッセル郊外に移動して新作の課題曲の楽譜を渡され、大会関係者以外と接触できない過酷な環境の中で1週間過ごす。

「本当に唯一無二だと思います」と振り返ったのは、決勝に進出した桑原志織。「普段の日常では絶対に作れないような、過去にタイムスリップしたような環境に身を置けたことは大きな財産だったと思います。スマホがないので、練習に疲れて、誰かと話す相手がいない時は、一人で考えるしかない。本当にかけがえのない、多分この先もなかなか訪れないだろう瞬間の連なりでしたと」としみじみ語った。

同じく決勝に進出した吉見友貴は「ここまで来られたということに感謝したい。どのラウンドも自分が持っているものを全てお届けできたコンクールだった。ある程度、満足いくものだったなと思います」と語った。

2位の久末は報道陣に対し「とにかく(終わって)ほっとした。長いコンクールで疲れましたが、今は心地よい疲れです」。他の決勝進出者とは「仲良く、お互いに高め合い、励まし合う」関係だったといい「まるでみんなで一つの舞台を作り上げているようでした」と述べた。

本番では、前日までの緊張も消え去ったという。「このコンクールの最後ということで、自分のやりたいことをやろう、悔いのない演奏をしよう、という気持ちで楽しめた」

【(3)「もう出ません」】

5位入賞が決まり、報道陣の取材に応じた亀井は「1人で音楽に向き合う時間を経て、今の自分が持てる音楽は届けられたと思う。本番はすごく幸せだったので、終わった瞬間、もう少しで涙があふれてきそうだった。本当にここを目指して頑張ってきて良かったです」と振り返った。

万感こみ上げた様子の亀井の言葉には、伏線があった。

4~5月にポーランドで開催されたショパン国際ピアノ・コンクールの予備予選に出場したものの、本選への進出はかなわず涙をのんだのだ。

日本のピアノファンにとっても想定外の事態。亀井は「この2年間くらい、どこへ行っても『ショパン・コンクール頑張ってください』と声をかけられ、期待を勝手に背負ってしまった。通過できないのは天地がひっくり返るような経験だった」と率直な思いを明かす。

だが、覚悟も決まった。「そのおかげで今、自分がやるべき音楽に集中できたと思う。ショパンを勉強したことも絶対自分の糧になっている」

今後のコンクール出場について「もう出ません」ときっぱりと否定。「コンクールに縛られずに、自由に自分の道を模索したい。作曲も勉強したいし、もっと知識を広げたい。わくわくしています」と前を向いた。

【(4)クラシックを次の時代に更新】

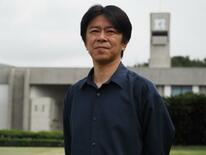

今回のコンクールの結果について、国際コンクールの傾向を熟知する全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)の加藤哲礼・育英室長は「既存のスタイルにとらわれず、さまざまなバックグラウンドの中から自分の個性を見つけ出し、音楽を追求している演奏家が評価された」と分析する。

1位に輝いたニコラ・メーウセンはクラシック音楽の伝統が必ずしも根強いとは言えないオランダ出身だが、イタリアやベルギーで勉強。加藤は「セミファイナルで弾いたモーツァルトのピアノ協奏曲第9番では、音楽の揺らし方や装飾の入れ方にさまざまな工夫が見られ、その斬新なアプローチは時に驚くほどだった。それでも、これまで学んできたさまざまな解釈を吸収した上で弾いているのが分かるので、説得力があった。自分のアイデアをどんどん出していくポテンシャルの高さが評価されたのだろう」と指摘する。

現在、ドイツ在住の久末も大津市の高校を卒業してドイツへ渡り、パリでも学んだ経験を持つ。加藤は言う。「過去に作られたクラシック音楽が今も聴かれ続けているのは、いつの時代も新たな可能性が発掘されてきたからだ。クラシックを次の時代にアップデートする素質のある人が入賞したと思う」

他方で、近年まで主に日本を中心に活動してきた亀井も入賞。桑原と吉見を含む計4人が決勝に進出するなど、今大会は日本人演奏家の活躍がめざましかった。

加藤は「日本のピアノ教育が世界に通用することが証明された。演奏家を目指そうと日本で学んでいる後進の励みにもなる。今回の結果は快挙だと思います」と話した。(取材・文 共同通信=桜山崇、仲嶋芳浩、田北明大)

× ×

「クレッシェンド!」は、若手実力派ピアニストが次々と登場して活気づく日本のクラシック音楽界を中心に、ピアノの魅力を伝える共同通信の特集企画です。

ポストする

ポストする