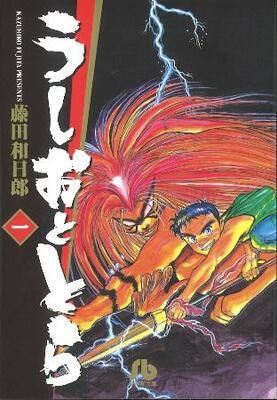

1988年のデビュー以来、「うしおととら」「からくりサーカス」「黒博物館 ゴースト アンド レディ」など、数々の名作をほぼ休みなしで生み出してきた漫画家、藤田和日郎さん。読者のみならず、高橋留美子さん、島本和彦さん、久米田康治さん、西森博之さんら多くの漫画家にも愛され、同業者から「ダークファンタジーの巨匠」、文豪ならぬ「漫豪」などと称されてきた。「週刊少年サンデー」での新連載「シルバーマウンテン」の開始を記念して、東京都豊島区の仕事場で、その創作の秘密に迫るロングインタビューに応じてくれた。

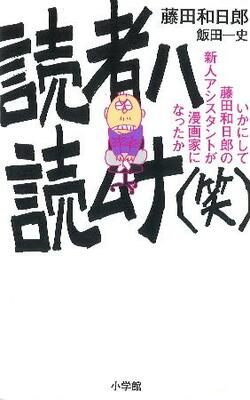

【ふじた・かずひろ】1964年北海道旭川市生まれ。漫画家あさりよしとおさんのアシスタントなどを経て、88年に「連絡船奇譚」でデビュー。代表作の一つ「うしおととら」で小学館漫画賞少年部門受賞。「からくりサーカス」「月光条例」「双亡亭壊すべし」などの少年漫画に加え、「黒博物館」シリーズなどの青年漫画でも知られる。「黒博物館 ゴースト アンド レディ」は2024年、劇団四季でミュージカル化。漫画家を目指す若者に向けた漫画論「読者ハ読ムナ(笑)」も飯田一史さんとの共著で刊行した。

【(1)病気がちだった自分に向けて描く】

●記者 ここが「月光条例」の最終回で、「図書委員」たち主要キャラクターが訪れた仕事場ですね…!

▼藤田 そうですよ、よくご存じですね。ちなみにこの人形は「からくりサーカス」のヒロインの「しろがね」です。この服は最後の戦いの時に着ていたものを特注で作ってもらったんですよ。どうぞどうぞ、リラックスしてください。

●記者 「読者ハ読ムナ(笑)」で紹介されていた掟(おきて)「ムクチキンシ」のポスターが、本当に貼ってあります!

▼藤田 僕が黙ってても、アシスタントたちには仲良く話していてほしい、という思いを込めています。仲間なんでね。この仕事場に掟として張っているのはこれだけです。

●記者 本日は藤田先生の生い立ちから、新連載「シルバーマウンテン」まで、根掘り葉掘りうかがいたいと思っています。

▼藤田 それはいいんですけど、あんまり珍しい人生じゃないですよ。

●記者 これまで先生は、小説家では「地獄のハイウェイ」のロジャー・ゼラズニイ、漫画家で言えばモンキー・パンチ先生や永井豪先生、高橋留美子先生、細野不二彦先生、吉田聡先生、諸星大二郎先生、石川賢先生たちから大きな影響を受けたとおっしゃっています。きょうのインタビューでは、さらにさかのぼって、漫画を描き始めたきっかけや、漫画家を志した理由からうかがえますでしょうか。

▼藤田 僕は絵を描くのが好きな子どもだったんで、一番最初はクレヨンで、チラシの裏にウルトラマンや仮面ライダーを描いていました。そこから漫画を描き続けたのは、北海道という土地柄も関係していたと思います。北海道の冬は長いんです。当時の旭川は、一年のうち半年は、どこかしらに雪が残っている感じでしたから。今もそうかもしれませんけど、そんな寒い土地で、家の中で絵を描いて過ごすというのは、当然のような感じすらしますわね。

●記者 モンキー・パンチ先生や安彦良和先生、荒川弘先生も、北海道出身ですよね。山岸凉子先生、空知英秋先生らもそうで、北海道出身の漫画家さんは特に多いように思います。

▼藤田 そうですね。「今日は雪だ! 家の中で絵を描こう!」みたいな感じでしたね。それと、小さい頃は病弱だったことも関係があるかもしれません。よく風邪をひいて学校を休みました。そして、寝込んでいる間、文字の本も漫画も絵本も、たくさん読んでいました。

●記者 藤田先生の漫画は、幅広い知識に下支えされているのを感じます。子どもの頃から多読だったのですね。

▼藤田 「うしおととら」も「月光条例」も、僕が描いている物語は全部、病気がちだった頃の自分に向けて描いている部分があるんです。自分自身がきっと、読者なんですよね。病気で寝ている時には、暗い本というか、気持ちがふさぎ込むような本は読みたくないですわね。

●記者 なるほど。だから「うしおととら」の重要なメッセージが「元気!!」なのですね。読者に元気を与える感じは全ての作品に一貫しているように思います。

【(2)「面白い」でしか救えない】

▼藤田 つらい時に、暗い感じの本を読みたくないという思いを強くしたのが、中学の時に盲腸で入院した時ですね。母親に「何か読む本を持ってきてちょうだい」とお願いしたら、ヘルマン・ヘッセの「車輪の下」を持ってきちゃった(笑)。

●記者 (笑)。天才少年ハンスが、勉強漬けの日々の中で希望を見失い、最後には川でおぼれて死んでしまうという…。

▼藤田 そうです。もう怒りですよ。おなかが痛くて、気を紛らわせたい時に「超つまんねえ!」と思って。エンターテインメントって何の役にも立たないかもしれないけど、最後の役に立つところって、時間をワープさせるところだと思うんです。例えばラーメン屋で、ラーメンを待つ時間に漫画を読んで時間をつぶしてたら「あ、もう来た」って感じですよ。それがエンターテインメントのすてきなところなのに、ヘルマン・ヘッセはもう…、読んでいる時間が長~く感じた。しかもこの終わり方☆(?の右に!)みたいな。

●記者 「車輪の下」は、社会に対する不満というか、メッセージ性の強さが売りの作品ですもんね…。

▼藤田 だから自分はね、漫画を描く時に、社会を斬るだとか、理屈がどうとかは、一切!どうでもいいんです。病気がちだった自分を含め、小学生にも中学生にも高校生にも、悲しいこと、嫌なこと、思い通りにならないことが確実にあって、そんな時、理屈じゃ救えないんですよ。面白いもので払拭するしかないんじゃないかと思うんですよね。

面白けりゃいい。面白いだけでいい。「正しい」かどうかも関係なくて、このキャラクター面白いとか、スカッとしたなというものが必要な時が、人間には絶対にあると思っています。

●記者 とにかく純粋に「面白い作品」を作る。それはやはり、とてつもなく難しい気がします。

▼藤田 そういう人たちのちょっとした気晴らしのために自分がいるんだと思っていますから、一生懸命やってます。

●記者 「うしおととら」から、ほぼ休みなしで35年間、さまざまな作品の連載を続けていることも、その決意の表れなんですね。

▼藤田 自分自身を含め、みんなにそんな作品を読んでもらいたいというのもありますが、もう一つ、漫画家を目指した理由があります。高校生の時、高橋留美子先生の作品が大好きな友達がいたんですよ。

「めぞん一刻」の栞(しおり)をやりとりしたりして、すごく仲が良かったんですが、学校が休みの間に亡くなったんです。何回か脳の手術をしていたんですけどね…。ご家族に聞いたんですが、そいつが「めぞん一刻」とか高橋先生の作品を持って入院して、恐怖を漫画で緩和していたらしいんです。

●記者 不安だったでしょうね…。

▼藤田 エンターテインメントは無力だって言われますけど、漫画によって力を得ている人が必ずいる。これは後日談ですが、そいつのために「いつか絶対、高橋先生にお近づきになって、サインもらってやる」って思ってたんです。それでついにいただいて、旭川に戻ってそいつの仏壇に飾ろうと思って扉を開けたら、もうサインがあったんです。

●記者 え? どうしてでしょう。

▼藤田 お母様に「これどうしたんですか」って聞いたら、サンデー編集部に手紙を書いたそうなんです。「息子が生前に力をいただきました、ありがとうございました」って。そしたら、すごい丁寧な(「めぞん一刻」のヒロインの)響子さんのサインが送られてきたって。やつの仏壇には、高橋先生のサインが2枚あるんですけど、本当に高橋先生すごい!みたいな部分は今も持っています。だから僕も、命に関わるようなお手紙が来ると、返事を出したりしてますけどね。

●記者 藤田先生のお友達も、藤田先生と高橋先生のお気持ちに対して、とても喜んでいると思います。

▼藤田 エンターテインメントは無力じゃないと思いました。小説家の森村誠一さんが何かの本に書かれていたのですが、娯楽などは人間の「生存」に必要ないかもしれない。だけど、「すべての芸術、創作は、人間が人間らしく生きるために必須である」と。食べるとか寝るとかの「生存」には必要ないかもしれなけれど、生きていくためには必要だと言ってくださったんですね。

戦争中に兵隊さんが小説をむさぼるように読んだっていう事実や、東京大空襲で焼けた芝居小屋が戦後早くに再建された事実からみても、娯楽ってめちゃくちゃ必要なんじゃないかって思うんです。

●記者 その通りだと思います。エンターテインメントは、人間が生きていくための糧だと思います。

▼藤田 森村さんは、だからこそ小説家は、読者が「生きるのに必要」と言ってくれるものを書かないといけないと強調しています。だから僕も、その言葉にすがって(笑)、そういう漫画を描き続けたいと思っているんです。

【(3)「つくづく人は情けない」】

●記者 藤田先生は旭川の高校を卒業後、東京の日本大へ進学しています。

▼藤田 日本大では漫画研究会とか、アニメーション研究会とか、そういうところで活動していました。物語を作りたかったので小説も書いていたんですが、絵が描けるから、友達に挿絵をお願いされるようになり、だんだんと「挿絵に直接しゃべらせたらどうだろう(笑)」と考えるようになったんです。

●記者 大学時代から出版社に持ち込みをされていたんですか?

▼藤田 いやあ…、つくづく人は情けないと思います。

●記者 なんですか、急に(笑)。

▼藤田 日本大は水道橋にあるんです。小学館なんて歩いて10分ぐらいです。それなのに、持ち込まないで、うだうだしてたんです。大学2年の時に小学館の漫画の賞に応募したんですが、それも持ち込みじゃなくてわざわざ郵送しました(笑)。怖いんですよね。編集さんから「才能がない」と言われるのが(笑)。

●記者 でもそれ、みなさんおっしゃいますよ。「釣りバカ日誌」の北見けんいち先生も、小学館の前まで来て2回帰ったとおっしゃっていました。

▼藤田 北見先生がそうだったら僕なんてなおさらしょうがないかもしれないんですが…。自分自身に対する信頼度が足りなかったんですよね。緊張するというか、高い壁に感じるというか。人の心は弱いですよ(笑)。

それで、小学館に応募した作品が3次予選かなんかで落ちたんで、それを持って他の出版社とかを回ってみたりしてたんですが、やっぱり小学館だろうと思い直しました。尊敬していた高橋先生もいらっしゃるし、一番読んでいたのがサンデーでしたから。小学館に初めて直接持ち込みをしたのが、大学を卒業した後のことでした。

●記者 そして出会ったのが、編集者の武者正昭さんでした。「読者ハ読ムナ(笑)」にも登場しますね。漫画に非常に厳しい方ですが、藤田先生の他、「MAJOR」や「健太やります!」の満田拓也先生、「かってに改蔵」や「行け!!南国アイスホッケー部」の久米田康治先生らを世に送り出しています。

▼藤田 武者さんの下、「うしおととら」の前身になった「神剣破壊」のネームを、ノート18冊分描きました。何回も何回も…描き直して。まあまあしんどかったですね。

●記者 それって「まあまあ」なんですか…? 普通だったら心が折れちゃいそうな回数です。しかも、「うしおととら」のあとがきによりますと、当時、ファミリーマートで夜勤のアルバイトをして、生計を立てていたとか。

▼藤田 深夜勤務で、一人でモップ掃除をしている時に、有線から渡辺美里さんの「My Revolution」が流れてきたのを覚えています。そうだよな、夢を追いかけるなら泣いちゃだめだよなって(笑)。

●記者 胸が締め付けられます…。

▼藤田 その時の僕が、誰かにかけてもらいたかった言葉がありました。「みんな漫画家になるために、同じ苦労をしてるんだぜ」ってことです。1990年代のサンデーの連中は、「帯をギュッとね!」や「モンキーターン」の河合克敏先生にしても、「スプリガン」や「ARMS」の皆川亮二先生にしても、同じ苦労をしていたんです。それが分かれば耐えようもあるじゃないですか。

「僕だけが一人ぼっちでこんな目に遭っている」と思うから、心が折れていくんです。だから漫画編集者にお願いしたいのは、同じような境遇の新人同士を紹介してあげてほしいということです。

●記者 ライバルや友達がいると、少しは前向きに頑張れますよね。

▼藤田 「編集者にこんなこと言われた」っていうのも、共有できたりすると、より力になりますよね。

●記者 武者さんは「みんな似たような苦労をしてるんだ」というようなことは、一度も言ってくれなかったんですか?

▼藤田 言ってくれませんでした(笑)。だけど、僕は根が楽天的なのか、心のどこかで「武者さん、僕のネームをわざとけなして、僕を試してるんでしょ? 僕は折れませんよ。本当はいいと思ってるんですよね」みたいな気持ちを持っていました。

何回も持ち込んで、これは自分の根性を試してるんだなと分かった時に、武者さんに「そろそろ、違うネーム考えてみない?」って言われて、「えー! これだめなの?」って、ショックを受けましたよ(笑)。

●記者 18冊分も描いたのに…!

▼藤田 でもね、そのネームは結局、無駄ではなかったんです。その中から「うしおととら」の大妖怪とらのキャラクターデザインが生まれていますし、神剣を作る描写とか、それが折れる描写とかは、「獣の槍」に引き継いでいますから、いわば苗床になったんですわね。今、「神剣破壊」をやれと言われたら「もうそのネタ全部使っちゃったよ」って感じです。だから、やりたかったネームがだめだったとしても、それ以降に描く漫画に、ひょっとしたら生きるかもしれませんね。

【(4)どこか通底する「寂しさ」】

●記者 先ほど藤田先生は「根が楽天的」とおっしゃいましたが、21歳の時の作品の「帯刀石仏」(「藤田和日郎短編集(2) 暁の歌」に収録)を読みますと、今より荒涼とした雰囲気と言いますか、静かさ、寂しさみたいな感情が色濃く漂っているように思いました。

▼藤田 それはありましょうね。でも、楽天的でもある。これはちゃらんぽらんなことを言っているんじゃなくて、人間誰しも、一人の中にいろんな面があるということです。それがあるから例えば、「からくりサーカス」の気だるげな殺し屋の阿紫花英良だったり、「うしおととら」の暴力的な元僧侶の凶羅だったり、ヒロインの麻子だったり真由子だったり、いろんなキャラクターを僕が生み出せるんだと思うんですよね。

●記者 なるほど、まさに「人間力」ですね。

▼藤田 そう言ってもらえるのはありがたいですけどね、だめなところもいっぱいあるんですよ。短気ですし(笑)。

●記者 時々、あとがき漫画に怒ってる描写がありますよね(笑)。でも、もしそうだとしても、それを含めて人間力ですよ。

▼藤田 ただ、寂しさというのは、全ての作品にどこか通底しているかもしれません。僕は寂しがり屋ですし、先ほど言ったようにアシスタントには和気藹々(わきあいあい)としていてほしい。仲間とワチャワチャしているのに惹かれる気持ちがあるんです。

いま考えると、それは北海道の夕方が関係しているかもしれません。冬の午後4時ぐらいになると、もう暗くなってくるんですよ。そんな中、独りで、プラスチックでできたそりを引っ張って外で雪遊びをしていると、これは寂しいな~!という部分があった(笑)。だから、みんなでわいわいっていうのに憧れる気持ちは、昔から持っているものかもしれません。

●記者 その寂しさは、より深化して人間と自然との距離の遠さみたいなものに変わったり、反転して熱い友情や愛情になったりして、どこかでつながっているようにも思えます。その中で、まずは藤田先生の自然観をうかがってみたいと思います。藤田先生の作品には、妖怪や幽霊、人間に限りなく近い人形、あるいは怪物といったモチーフが出てきますが、超自然を含めた自然に対して、どのような思いをお持ちでしょうか?

▼藤田 自然に対する気持ちは、めいめいが持っているものだと思うんですね。都会に生まれたからといって、持っていないものではない。僕が育った旭川って結構都会でして、田舎の感じは母方の祖父母の家があった江丹別で味わいはしましたけど、誰しもが自然に対する、見たことがないものを恐れる気持ちは抱えていると思いますよ。

●記者 「うしおととら」では、民俗学者の柳田国男の「遠野物語」などが下敷きにされ、藤田先生の自然や伝統への深い造詣が生かされているように感じました。

▼藤田 そうですね、その意味では歴史を飛び越えた古いところに興味があるんですよね。この前、「鋼の錬金術師」や「銀の匙」の荒川弘先生としゃべったんですが、北海道ってヨーロッパのような歴史がないから、「錬金術」みたいな古いものに興味あるよねえって盛り上がって(笑)。

●記者 藤田先生の「からくりサーカス」も、錬金術が物語上、大きな要素となっていますよね。物語の始まりがそこにある。

▼藤田 僕たち北海道人は例えば「おじいちゃんの家の蔵から古い日本刀とか羽織が出てきた」という経験を持つ人は少ないですよね。僕みたいに歴史を飛び越えた古いところに興味を持つと、異界とか、不思議なものに惹かれていくんだと思うんですね。そういうファンタジー空間に惹かれて惹かれて…(笑)。

●記者 藤田先生は「地獄のハイウェイ」しかり、子どもの頃からSF作品がお好きですもんね。

▼藤田 そうですね。そういうところにもつながる話だと思います。

(取材・文=共同通信 川村敦)

インタビューの(中)は6月18日に公開します。

ポストする

ポストする