「栃木県民の日」にちなんで、県内の小中高校生計100人に「県民」としての本音に迫るアンケートを行った。尋ねたのは、「県民の日に学校が休みになってほしいですか」「郷土料理、しもつかれは好きですか」「県民の歌は歌えますか」の3項目。将来を担う「とちぎっ子」たちの答えはどんな結果になったのか、紹介する。(この記事は、2018年6月15日付紙面に掲載されたものです)

■「県民の日」は休みがいい? 大多数が希望 そりゃぁ休みがいいけど

ことしの県民の日は金曜日。県内の子どもたちはいつもと同じように登校するが、お隣の群馬県と茨城県では、「県民の日」はいずれも公立学校が休みになる。

「栃木県でも県民の日に学校が休みになってほしいですか?」の問いには、大多数の84人が「はい」と答えた。小学生から高校生まで満遍なく休日化を望んでいる。

「はい」の理由で圧倒的に多かったのは、「遊びたい」「休みがほしい」。中には「ゆっくりできるから」(小4・女、他)「学校行事がたくさんある時期で、疲れて授業に集中できない」(中3・女)「勉強が進むのが早い」(高1・女)とお疲れ気味の子もいた。

県民の日前後は、県内の多くの施設で入場無料や割引などのサービスが行われる。「さまざまな所でイベントがあるので、家族と出掛けたい」(小6・男)「県体育館が無料開放だから」(高2・女)など、県民の日の恩恵にあずかる日が減ってしまうことへの不満も見受けられた。

あえて休みにする必要はないと「いいえ」を選択したのは16人。このうち「学校の授業が少しでも早く進めば、残りの時間を受験勉強に充てられる」(中3・男)「たくさん勉強をしたい」(小5・男)と学力向上を理由に挙げる勤勉な子どもたちは6人いた。

「通っていた小学校では、栃木県について学ぶオリエンテーションが行われて楽しかった。県産食材の給食も楽しみ」(中3・女)と学校の取り組みを心待ちにしている人もいた。ほかに「大好きな友達と会う日が1日減る」(中1・女)という声も複数あった。

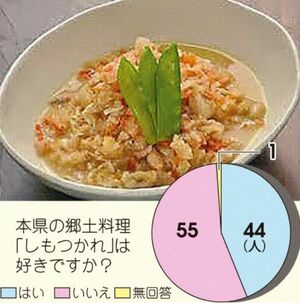

■しもつかれ好き?/「いいえ」が半数超/味も見た目もちょっとね

本県の郷土料理、しもつかれ。大根やニンジンを粗くおろして、塩ザケの頭、大豆、油揚げ、酒かすなどを煮込んだ一品だ。家庭で作り、2月の初午(はつうま)の日に稲荷神社に供える習わしだが、最近ではスーパーでも手軽に買い求めることができるようになった。

「しもつかれは好きですか?」という問いに、55人で多数派となったのは「いいえ」。

その理由としては、「おいしくない」(小5・男、他)「まずい」(高1・男、他)「癖がある」(高1・女、他)という味に対する率直な感想が目立つ。「給食で食べた時、こんなにまずいものはあるのかと驚いた」(高1・男)という声もあった。

「見た目が嫌い」(中2・男、他)「味も見た目も気持ち悪い」(中3・女)「においと見た目が食欲をそそらない」(中3・女)「ぐちょぐちょの感じが好きではない」(高1・男)という意見も上がった。

そもそも、しもつかれを「知らない」「食べたことがない」という回答も小学生を中心に複数あり、食べる機会が少ない実態も見えてきた。

一方、「はい」の回答で多かったのは「おばあちゃんがよく作っていて、小さい頃から食べていたから」(高1・女)「毎年食べているから」(高2・男)。幼少期からの食習慣が大きく影響しているようだ。

「さまざまな具が入っていて、とてもおいしいです。なぜみんなが嫌うのかが分からないくらいです」(中3・男)というほどの“しもつかれ好き”もいた。

[グラフあり]本県の郷土料理「しもつかれ」は好きですか?

■県民の歌歌える?/「はい」は半数以下/だって、習ってないから…

「とちの葉の 風さわやかに-」という歌い出しで始まる「県民の歌」。県民の郷土愛を高めようと、歌詞と曲を公募して1962年に制定され、広く県民に親しまれている。

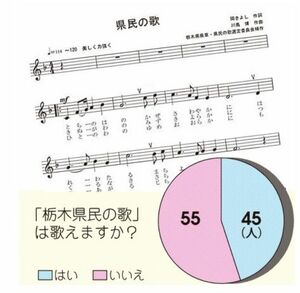

「県民の歌を歌えますか」という問いに対する回答は、「はい」が45人、「いいえ」が55人。やや寂しい結果となった。

「はい」の理由は、「学校で覚えたから」(小5・男、他)「音楽の授業で歌ったことがあるから」(中3・女、他)「中学校で流れていたから」(高2・女、他)「音楽の授業で練習したので」(高1・女)など。普及の場としての学校の役割の大きさがうかがえる。

「栃木ブレックスの試合の前に歌うから」(中3・男)「バスケの試合を見に行った時に歌うから」(小6・男)など、プロバスケットボールB1の「栃木ブレックス」の試合をきっかけに覚えることも多いようだ。

「いいえ」では、「学校等で習っていない」(高2・男)「歌う機会がないので覚えていない」(高1・男)「練習したことがないから」(中1・女)「授業で歌ったり、聞く機会もなかったりして、親しみがないから」(中3・女)という理由が上がった。「聞いたことがない」(小5・男)「県民の歌を知らない」(中1・女)という回答も。

一方で、「(今は歌えないが)県民として歌えるようになりたい」(中3・男)という心強い決意表明もあった。

県広報課によると、「県民の歌」は授業などで活用するよう各学校に通知されている。音楽の授業で歌ったり、校内放送で流したりするところもあるが、対応は学校によってさまざまという。

[グラフあり]「栃木県民の歌」は歌えますか?

調査の方法 宇都宮市のオリオン通りで調査用紙を配布したほか、学習塾の受験舎(宇都宮市)と開倫塾鹿沼東校(鹿沼市)に協力を依頼。小学生29人、中学生31人、高校生40人から回答を得た。

[写真説明]県内の小中高校生

■知ってる? 教えて! 「県民の日」

知っているようで知らない「県民の日」。下野新聞社のキャラクター「どっとこちゃん」の質問に答えます。

Q いつできたの?

A 1985(昭和60)年。県県民文化課によると「郷土への理解や関心を深め、県民としての一体感や自治の意識を育んでもらおう」と作られたんだって。

Q なぜ6月15日?

A 1873(明治6)年に栃木県と宇都宮県が合併し、おおむね現在の栃木県ができた日なんだよ。

Q 「県民の日」は全国にあるの?

A ない方が多いよ。県県民文化課によると、制定しているのは17都道県だけなんだって。

Q 「県民の日」に学校が休みの県があるの?

A あるよ。東京、埼玉、千葉の一部と、茨城、群馬、山梨の6都県では公立学校などが休みになるんだって。本県は「学校で県について学ぶ取り組みをする日」(県教委)となっているから、休みになることは今のところはなさそうだね。

ポストする

ポストする