東京都世田谷区の三軒茶屋駅と下高井戸駅を結ぶ全長約5キロの東急世田谷線は今年、開通100周年。2両編成のやや小ぶりな電車が住宅地を縫うように走り、沿線には歴史の趣を感じられるスポットが点在する。

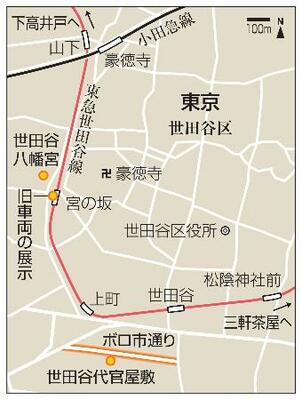

訪れたのは、宮の坂駅からほど近い「世田谷八幡宮」。駅を挟んで反対側にある、招き猫で知られる「豪徳寺」に知名度こそ譲るもののユニークな風景に出合える。

鳥居をくぐると、木立が茂る一角に土俵があった。弧を描く石造りの観覧席と相まって「(ローマの円形競技場遺跡)コロッセオみたいと言われることもあるんですよ」と宮司の蔵重命弘さん。

八幡宮は、1091年に源義家が戦勝に感謝して神をまつったことが由来とされ、家来に奉納相撲をとらせたとも伝わる。江戸時代には「江戸三相撲」に数えられ、現在は9月に東京農業大の相撲部が奉納相撲を行う。

夏には、土俵脇にスクリーンを張り、無料の映画鑑賞会も開くという。なんだか楽しそうだ。

宮の坂駅の脇には、1969年までこの路線などを走っていた車両が展示され、地元の人や観光客の憩いの場に。おしゃべりしたり、写真を撮ったりと、穏やかな時間が流れている。

隣駅の上町は電車でわずか2分。少し歩くとどっしりしたかやぶき屋根が見えてきた。江戸中期から明治維新まで彦根藩世田谷領の代官を務めた大場家の住居兼役所だった「世田谷代官屋敷」だ。

1737年ごろに建てられたとされ、土間天井に張り巡らされた梁に風格が漂う。奥の座敷は「切腹の間」と呼ばれるが実際に切腹したとの資料はなく、保存会事務局長の丸子靖志さんは「代官は重責。しくじったら切腹する覚悟との意味で名付けられたようです」。

屋敷前の通りは12月と1月の計4日間、500を超える露店が並ぶ「ボロ市」が開かれる。「人がひしめいて道路を渡れないほど」と丸子さん。そんな光景も見てみたい。

【メモ】世田谷線各駅を1日何回も乗り降りできる「散策きっぷ」(大人380円など)もある。

ポストする

ポストする