きょうも暑くなるな、それならとっておきの「お酒体験」をしてみたい-。猛烈な暑さが続く中、ひんやりとした天然クーラーの中で味わう日本酒はどんなだろう。

2日朝、ふと思い立ち、那須烏山市神長にある島崎酒造「どうくつ酒蔵」に向かった。

以前に行ったときは車を運転していたため試飲できなかったが、今回はJR烏山線に乗り込んだ。滝駅で下車し、うちわで仰ぎながら歩くこと15分余。うっそうとした雑木の斜面に「那須烏山市近代化遺産 清酒東力士 どうくつ酒蔵」の看板が目に入った。

観光バスも駐車している。首都圏からのツアーで、宇都宮市の大谷資料館とどうくつ酒蔵などを日帰りで巡る行程という。タイトルは「知られざる日本の美 神秘的すぎる絶景パワースポットツアーin北関東」。栃木県の冷涼スポットをうまく組み合わせた魅力的な商品だと感心した。

券売機で入場チケット(300円)を購入すると、受け付けで音声ガイドのタブレット端末を貸してくれた。窓口には市内の予想気温34・0度、どうくつ酒蔵内温度9・5度の表示も。入り口の扉を開けると、9・5度の冷気があふれ出てきた。徐々に温度が下がるのではなく、一気に下がる。

洞窟内に入ると、右側の一段と下がったところに売店・試飲所がある。これは最後のお楽しみにして、先に進んだ。

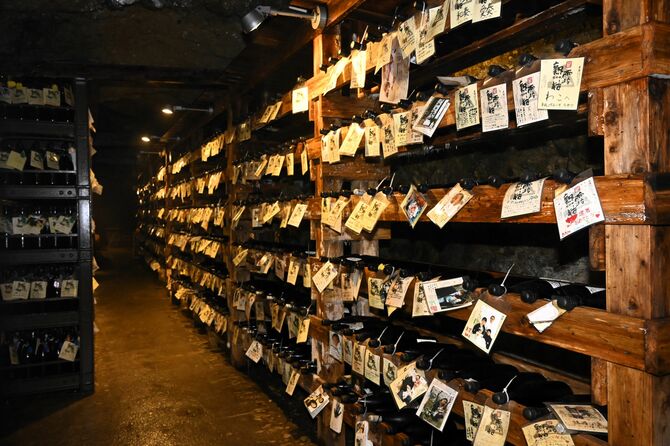

洞窟は第二次大戦末期、戦車を造るために建造された地下工場で、戦車は造られることなく終戦を迎えた。島崎酒造は1970年から、この洞窟で大吟醸酒を貯蔵して熟成させている。現在、30年分のヴィンテーボトルが「熟露枯(うろこ)」ブランドで販売され、熟成酒造りは島崎酒造の大きな特色になっている。

洞窟は長さ100メートルの縦坑が3本、長さ60メートルの横坑が5本の総延長600メートル。一升瓶換算で約20万本を貯蔵できる広さで、現在は約13万本が貯蔵されている。日本酒は適正に管理しないと劣化しやすいが、洞窟内は劣化の原因にもなる太陽光(紫外線)をカットできる。

通年の平均温度は約10度。朝夕や季節によりプラスマイナス5度の「ゆらぎ」がある。日本酒の醸成は温度が低過ぎてもうまく進まず、緩やかなサイクルで変化した方が良い効果があるという。

島崎酒造によると、一般的にできたての日本酒は新鮮な香りや味わいがあるが、その半面、アルコールの刺激が強く、荒々しく感じられる。その荒々しさをなくし、まろやかな味にするのが熟成だ。

日本酒は熟成を重ね、時間の経過とともに、味は角が取れ、柔らかくまろやかで調和の取れた深みのある味わいに変化。香りはフレッシュさやフルーティーなど華やかさより落ち着きが見え始め、どこかカラメルや香ばしいナッツを思わせ、重厚感を増していく。10年を迎え始めると、無色透明に近い状態から琥珀(こはく)色へと少しずつ色づいていくという。

島崎酒造はこう説明する。1~3年なら「鑑評会出品酒クラスの大吟醸らしい華やかなリンゴやメロンのような香りときれいですっきり」。3~10年だと「華やかな果実香は穏やかな香りへと変わり、滑らかなうま味の落ち着きのある大吟醸が7、8年を境に上品な古酒らしいタイプに変化する」。10~20年なら「香ばしい熟成香と、ふくよかさを増した柔らかなうま味とのバランスよい香味、しっかりとしたフルボディータイプに変化する」。20年以上は「深々しい熟成香へと変化を遂げる一方、シャープなうま味をつくり上げ、まろやかできれいな味わいと豊かな余韻を備えた上質で風格ある酒へ変化する」。

客が購入したボトルを預かって醸成させる「オーナーズボトル」のサービスも最長20年(5万5千円)まで受けている。現在、約800本が特別ラックで貯蔵される。

「最後のお楽しみ」に取っておいた売店・試飲所に戻ってきた。熟露枯はじめ、どうくつ酒蔵でしか購入できない「東力士純米酒 どうくつ熟成酒」などを販売している。試飲は大吟醸1年、熟露枯の10年と20年の3種と、酒かす漬けチーズがセットで1500円。3種を順々に味わった。確かに熟成期間が長くなるにつれ、香りが落ち着き、上品な甘味が広がり深みを増していた。冷涼空間での試飲は至福のひとときだった。

どうくつ酒蔵の開放日は1~12月の土日祝日中心。8月は8~24日の間、連続開放している。滝駅から訪れる日本酒ファンが増え、烏山線の利用促進に結びつけば最高だと感じた。

(伊藤一之)

ポストする

ポストする