ここのところ、ふと昔を思い出す瞬間が増えてきました。久しぶりにかつて弾いていた曲を演奏する時には、「この曲を弾いていた頃、自分はどんな日々を過ごしていたのだろう」と思い返し、大学で生徒たちとレッスンをしていると、「あの頃の自分は、どんな気持ちで音楽に向き合っていたのだろう」と、自分の学生時代をふと重ねることがあります。

連載第2回となる今回は、そんなふうに自分自身の歩みを、少し振り返ってみたいと思います。取り立てて劇的な出来事のある人生ではありませんが、ひとりの音楽家として過ごしてきた時間を、ゆるやかにつづってまいります。どうぞ気軽にお付き合いいただけましたら幸いです。

私は1992年11月13日、千葉市に生まれました。昔から「1992」という数字と「1113」という並びがなぜか好きで、時計が11時13分を指しているのを見ると、少しだけうれしい気分になります。

父はクラシック音楽が大好きなサラリーマンで、母はピアノ教師でした。父はアマチュアでバイオリンを弾いており、大のフルトベングラー愛好家。家にはクラシックのCDが何百枚も並び、母のもとには百冊を超える楽譜がありました。今でも、両親がブラームスのバイオリン・ソナタなどを一緒に演奏している姿が、記憶の中に鮮やかに残っています。

そんな家庭に生まれた私がピアノを始めたのは、ごく自然な流れであり、むしろ「始めた瞬間」の記憶がないほどです。気づけば、音楽がすぐそばにある人生が始まっていました。

小学校に入ると、地元で開催されるコンクールに出場するようになり、両親の熱意に引っ張られるようにして、私自身もピアノに向き合う時間が次第に増えていきました。

やがて、母が長年師事していたエレーナ・アシュケナージ先生のレッスンを受けるようになってから、私とピアノの関係はより親密で濃密なものになっていきます。エレーナ先生は、ロシアのイグムノフ楽派の奏法をくむピアニストで、同じくピアニストで指揮者のウラジーミル・アシュケナージ氏の妹君です。武蔵野音楽大でも教えていらっしゃり、東京にお住まいだったため、千葉から毎週末通うことができました。

エレーナ先生のレッスンは、示唆に富み、何より本当に楽しかった。音楽の基礎や語法を、無理なく自然なかたちで体に染み込ませてくださるような指導でした。そして何より印象的だったのは、こんな言葉です。

「楽器の究極は歌であるから、ピアノでも歌を歌うように、美しいメロディーを描きなさい」

この教えはロシアピアニズムの根幹でもありますが、エレーナ先生はそれを何より大切にされ、徹底して私に伝えてくださいました。

エレーナ先生の勧めもあり、小学校高学年の頃から、毎年ロシアやウクライナへと足を運び、現地のコンクールに挑戦するようになりました。チャイコフスキー国際コンクールで名高いモスクワ音楽院の大ホールや、クレムリン宮殿といった由緒ある舞台で演奏する機会にも恵まれ、今思い返すと、なんともぜいたくな時間を過ごしていたのだと感じます。

その旅の中で、レフ・ナウモフ氏、ウラジーミル・トロップ氏、タチアナ・ゼリクマンさんといった、そうそうたる重鎮の方々とお会いし、直接レッスンをしていただきました。幸運なことに、コンクールでも良い成績をいただくことができ、それが何よりの励みとなって、ますますピアノに向き合う日々が深まっていきました。

当時は、そのままモスクワに留学するという話も出ており、さすがに時期尚早だと立ち消えになりましたが、今でもふと、「あの時もしモスクワを選んでいたら、自分の人生はどうなっていただろう」と思いを巡らせることがあります。

千葉の小学校と中学校に通っていた私は、毎年1〜2週間ほどロシアへ行き、コンクールに出場するのが恒例となっていました。時には平日に学校を休んで海外に飛び立ち、演奏やコンサートに臨む私を、きっと同級生たちは少し不思議な目で見ていたに違いありません。

それでも、私が本当に幸運だったのは、友人たちに恵まれていたことです。このことは、その後の人生を通じての大きな財産でもありますが、小学校でも中学校でも、誰ひとりとして私の夢を笑うことなく、皆が温かく応援してくれていました。

もしあの頃、ピアノに打ち込んでいた私が、冷やかされたり、からかわれたりしていたなら、果たして今もピアノを続けていられたかどうか…。夢を持つことや、それに向かって努力することを、まっすぐに応援する空気があったあの小中学校の風土は、今振り返っても本当にすてきだったと、心から思います。

高校に進学してからも、周囲の温かい応援は変わりませんでした。将来的な留学も視野に入れて、音楽高校への進学を検討していた時期もありましたが、私はあえて、より多様な分野で日本のトップを目指すような同世代と切磋琢磨してみたいと思いました。その中で人間としての幹を太くし、より豊かな感性を育みたい―。そんな思いから、千葉の渋谷教育学園幕張高(渋幕)を選びました。

もちろん、音楽高校に進んでいたら、それもとても楽しかったと思いますし、同級生に音楽家がいる環境は今でも素晴らしいと感じます。でも、渋幕に進学したことを一度も後悔したことはありません。友人たち、先生方に恵まれ、かけがえのない時間を過ごすことができました。

当時の友人とは今でも交流が続いており、演奏会に足を運んでくれるだけでなく、私が関わっている千葉での音楽フェスティバルの運営を手伝ってくれたり、新しい視点から多くの刺激を与えてくれたりしています。異なる分野で活躍する仲間の存在は、私にとって何よりも大切な財産です。

いよいよ大学へと進学する頃には、私の中に「留学する」という選択肢しかありませんでした。「一分一秒でも早く本場に渡って、音楽を学びたい」という思いが募る一方で、同級生たちが受験勉強に励む中、私は必死にドイツ語の勉強に取り組んでいました。

16歳から中村紘子先生にご指導をいただいており、そのご縁から浜松国際ピアノアカデミーに参加。そこで出会ったのが、ミヒャエル・クリスト先生でした。クリスト先生からウィーンへの留学を勧めていただいたことが決め手となり、私は迷わずウィーン国立音楽大の門をたたくことを決めていました。

モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームス―数々の巨匠が生き、創作に打ち込んだウィーン。そして、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団をはじめ、世界中のオーケストラや音楽家たちが日夜名演を繰り広げるこの街。その存在を知るたびに、私の心はますますウィーンへの憧れに満ちていったのです。

結果として、留学生活を終えるまでの十年以上をウィーンで過ごすことになり、今では千葉に次ぐ「第二の故郷」と言える場所となりました。思い出は尽きません。留学生活の後半には、ボリス・ペトルシャンスキー先生に師事するため、イタリアのイモラ国際ピアノアカデミーにも在籍し、二つの大学に通うダブルスクールの生活に。決して楽な道のりではありませんでしたが、そのすべての記憶が青春の光に彩られていて、振り返れば本当に幸せな時間だったと思います。

私はどの瞬間を生きていても、「今がいちばん楽しくて充実している」と感じられる、いわゆる楽天的な人間なのだと思います。ですから、「過去に戻りたい」と思うことはめったにありません。ただし、懐かしさを覚えることはやはりあって、その意味で、私の人生においてウィーンでの思い出が大きな比重を占めているのは、間違いのない事実です。

とはいえ、すべてが順風満帆だったわけではありません。私の場合、留学をしてから環境に慣れ、肌で「充実している」と感じられるようになるまでには、数年の歳月がかかりました。日本から単身渡欧し、生活環境の変化や言語の壁に戸惑い、コンクールでもなかなか結果が出ず…。自分の力不足を痛感する日々が続き、何度も打ちひしがれながら、それでもがいてもがいて、少しずつ前へと進んでいく毎日でした。

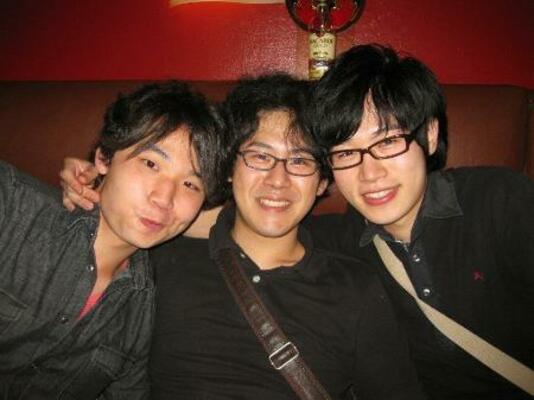

いわゆる「挫折」も何度も味わいましたし、「人生の苦汁をなめる」とはまさにこのことかと思うような経験も多々ありました。そんな中でも心が折れずに、歩みを止めずにいられたのは、ピアニストの石井琢磨さんと、指揮者の杉本優さん―この2人の親友の存在があったからです。

人生における幸せの定義は、人それぞれの価値観によって異なるものだと思いますが、私にとってその幸せの一つに「心を許し合い、お互いを尊敬し合える親友と出会うこと」があります。そんな友人に恵まれているのであれば、私は「いい人生を歩んでいる」と胸を張って言えますし、人生の中で最も深い喜びを知ることができるのではないでしょうか。

石井琢磨さんと杉本優さん―彼らとは、一緒に過ごした時間があまりに多く、思い出も尽きることがありません。

お互いに大きな夢を持ち、それが大言壮語だと分かっていながらも、その夢を恥ずかしがることなく語り合い、音楽を心から愛していました。

時には意見がぶつかりけんかをすることもありましたが、すぐに仲直りをして、また深く語り合い、互いの演奏を聴いてはアドバイスをし、コンクールへ向かう際には力強くエールを送り合いました。成功した時にはうれし涙を流しながら祝勝会を開き、思うようにいかなかった時には悔し涙を流しながら残念会を共にしました。

年月がたつにつれて、これらの記憶が美化されている部分もあるのかもしれませんが、これこそが「青春」なのだと、今この原稿を書きながらまぶしい思いで振り返っています。彼ら2人の存在があったからこそ、数えきれないほどの辛い経験を乗り越え、今もこうして音楽を続けることができているのだと思います。

ウィーンでは、心を震わせるような数々の演奏会にも恵まれました。たとえば、クリスティアン・ティーレマン指揮によるミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団や、シュターツカペレ・ドレスデンとの伝説的なブルックナー演奏。そして、グリゴリー・ソコロフによる忘れ難いリサイタル、そのすべてが、今も心に深く刻まれています。

また、私の音楽観・人生観に計り知れない影響を与えたのが、クリスト先生とペトルシャンスキー先生のレッスンです。

クリスト先生は「誠実さと謙虚さを決して忘れずに、音楽に奉仕しなさい」と語ってくださいました。

ペトルシャンスキー先生は「美しい音楽を奏でるためには、まず自分の心を磨きなさい」と教えてくださいました。

このお二人の教えは、私にとって人生の指針であり、演奏すること、そして教えることを続ける上での支えとなっています。師弟として過ごしたあの濃密な時間があるからこそ、今も私は音楽に向き合うことができているのだと思います。

充実したウィーンでの学びの時間と、そして何より多くの幸運に恵まれて、私はいくつかの国際コンクール、ウィーンで開催されたものをはじめ、ローマ国際ピアノコンクール、そしてグリーグ国際ピアノコンクールなどで優勝の機会をいただくことができました。

人生も音楽も、本来は勝ち負けで語るべきものではありません。しかし当時の私は、これから音楽の世界で生きていくためには「目に見える実績」が必要だと、強く感じていたのです。だからこそ、コンクールで結果を出せたことは、本当にうれしく、大きな自信にもつながりました。

コンクール前は、まさしく「異常」とも言える練習を重ねます。日を追うごとに手が大きくなっているように感じ、技術が研ぎ澄まされていく感覚がありました。肉体的にも精神的にも過酷で、辛くてたまらない日々でしたが、それでも、心の奥底では「青春をしている」と実感できるような、何にも代え難い充実感に満ちていました。

やがて私は、自分の中で「コンクールは卒業しよう」と決める日が来ます。その瞬間、ようやく解放されたという安堵とともに、もうあの熱にうかされるような特別な日々は戻ってこないのだと思うと、どこか不思議な寂しさに包まれたことを、今でもよく覚えています。

その後、私の人生でも最も大切なご縁のひとつに恵まれ、現在所属しているイープラスよりお声がけをいただきました。ピアニストとしての道を本格的に歩み出すタイミングで日本へ帰国し、今へとつながる活動が始まりました。

こうして振り返ってみると、幾度となく立ち止まり、悩み、迷いながらも、気づけば多くの出会いと導きに支えられて、ここまで歩んでくることができました。音楽と向き合う時間は、作曲家や楽曲だけではなく、自分自身と向き合う時間でもあり、そのたびに私は少しずつ、「どんな音楽家、ピアニストでありたいか」「どんな人間でありたいか」を問い続けてきたように思います。そしてその答えは自分の内側からだけではなく、先生や友人など出会ってきた大切な人々との関わりの中で、ゆっくりと形を成してきたのかもしれません。

次回はいよいよ最終回となります。これまでの歩みを礎にしながら、現在の活動、そしてその先に続く未来への思いをつづらせていただけたらと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。(ピアニスト)

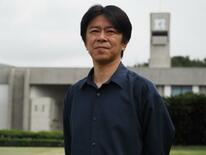

☆たかぎ・りょうま 1992年千葉市生まれ。グリーグ国際ピアノコンクールなど数々の国際コンクールで優勝。アニメ「ピアノの森」(NHK総合)では主人公の親友、雨宮修平の演奏を担当した。「ピアノの森」ピアノコンサートを各地で開催するなど、多彩な活動を続ける。

× ×

「クレッシェンド!」は、若手実力派ピアニストが次々と登場して活気づく日本のクラシック音楽界を中心に、ピアノの魅力を伝える共同通信の特集企画です。

ポストする

ポストする