◎今週の一推しイベント

【30日(土)】

▽「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」(~9月21日、中央区)

オーストラリア先住民「アボリジナル・ピープルズ」の女性の現代アーティスト7人と1組による作品52点を紹介する展覧会が、京橋のアーティゾン美術館で開かれている。

学芸員の上田杏菜さんは「1970~80年代のアボリジナル・アートは、民族の神話や儀式が主題で男性作家中心だった。80年代後半からフェミニズム運動の影響もあり、女性作家たちが歴史や社会を多彩な手法で表現し始め、固定観念をくつがえした」と解説する。

イワニ・スケースさんの「えぐられた大地」は、ひび割れ穴があいたガラス42個を並べたインスタレーション。紫外線を当てるとガラスが含むウラン酸化物が緑色に発光する。故郷の町から数十キロ離れた場所でウラン採掘が行われた結果、環境汚染で住民に深刻な健康被害が及んだと訴えている。

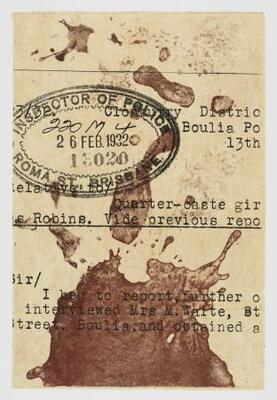

アボリジナルの祖先を持つジュディ・ワトソンさんは、英国統治時代の公式文書の写しに、血に模したインクを重ねた16枚の銅版画「アボリジナルの血の優位性」を展示。“純血のアボリジナル”に選挙権を認めなかった制度の差別性を浮き彫りにする。

最も知られるアボリジナル作家、エミリー・カーマ・イングワリィさんによるバティック(ろうけつ染め)の大型作品も。こうした布作りで女性たちは経済的自立を果たしていった。マリィ・クラークさんは有袋類ポッサムの毛皮を使ったマントを展示、自身が関わる地域の服飾文化の復興を目指す。

「彼女たちの美しい作品の中には脱植民地化のメッセージが込められている。大地が育んだ女性たちの豊かな感性と批評眼に共鳴できるだろう」

○そのほかのお薦めイベント

【30日(土)】

▽「版画ってアートなの?」(~9月21日、町田市)

古今東西の版画作品の魅力や楽しさを、子どもやアート初心者でも感じられる展覧会が、町田市立国際版画美術館で開かれている。

学芸員の川添愛奈さんは「とっつきにくいと思われがちな版画だが、作り方や歴史、表現の多様性に触れ、親しんでほしい」と話す。

まず、版画の種類や作り方を紹介。三代歌川豊国「今様見立士農工商 職人」は、絵師、彫師、摺師がそれぞれの工程で浮世絵を制作する情景を描いた。江戸時代の木版画の創作方法と、その現場がよく分かる。

一方、欧州では重要なメディアであったことを紹介。都市景観を刷った作品には、情報を伝達するための版画のあり方が最もよく表れていた。

芸術家たちにとっては、油絵などの絵画とは全く違う“表現手段”の一つ。ミロの「マキモノ」は、9メートルに及ぶ絹の布に人や鳥の形を型染めし、鮮やかな色彩で版画創作の喜びを表現した。

版画ではないが、草間弥生さんの「私の犬のリンリン」は展示の目玉。水玉模様の携帯電話と犬型のケースからなる立体作品で、商品としても発売された。“草間作品”を複製できる点に注目し、大量生産品である携帯電話が、アートとしての版画と同じ価値を持つ面白さを伝えている。

「版画的な表現は日常にあふれている。展示作品に触れ、生活の中にアートを発見する機会にしてもらえたらうれしい」

【1日(月)】

▽「丸の内クラフトマーケットvol.1」(~7日、千代田区)

丁寧な手仕事によって生み出されたクラフト作品を紹介するマーケットイベントが、丸の内で行われる。平日と週末に異なる2会場で開催。

平日期間(1~5日)はパブリックカフェ「マルノウチ ハップ スタンドアンドギャラリー」の店内外で作品を紹介。岡山県和気町の陶芸作家木畑考生さんのブランド「マルヤマウエア」による、西洋アンティークのような繊細な食器が販売される。

週末(6~7日)は、丸ビル3階の回廊に27社が集結。低価格で芸能人にも人気のジュエリーブランド「PONO」も出店。ビンテージのボタンや生地など、暮らしにぬくもりを与えてくれる商品に出合える。

【4日(木)】

▽「ハルメク講座 上野千鶴子さん講演会 私の老後は、私が決める」(13時半~15時、目黒区、事前予約制、18日~10月1日にオンラインでも配信)

シニア層をターゲットにした人気の女性誌「ハルメク」が老後の生き方を考える講演会を、ホテル雅叙園東京で開催する。

社会学者の上野千鶴子さんをゲストに迎え、女性が「おひとりさま」で自分らしく生きるすべを聞く。やりたいことを我慢せずに「自分ファースト」で、今後の生き方や暮らしを考えたい。

【5日(金)】

▽「マルニ カフェ」(通年営業、中央区)

イタリアのファッションブランド「マルニ」の世界初となるカフェが、銀座シックスにオープンする。

予約が難しい店として知られる「パティスリィ アサコ イワヤナギ」(世田谷区等々力)とコラボして、パフェをはじめ、スイーツやブランチセットなどのメニューを考案。創造の自由と個性を尊重したブランドの精神を、こだわりの食材を使ってカラフルに表現する。

ポストする

ポストする