空襲警報が鳴り始めてすぐだった。爆弾が民家や田畑に降り注ぎ、さく裂音が雷鳴のようにとどろいた。鉄道施設がある九州の交通の要衝、佐賀県鳥栖市。1945年8月11日午前10時半ごろ、米軍の爆撃機80機が襲い、119人が犠牲になった。

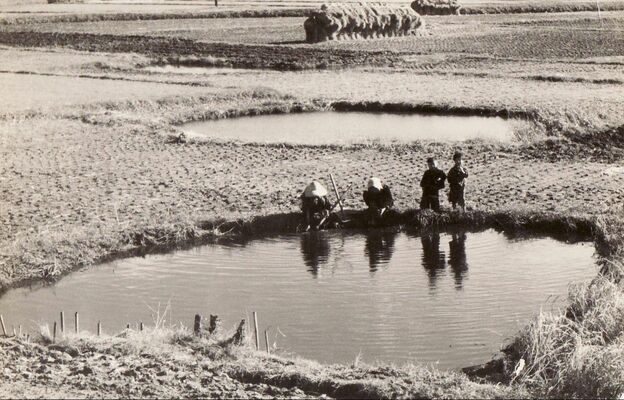

当時8歳だった牛島啓爾(うしじまけいじ)さん(88)=鳥栖市=は、国民学校が休みで養父地区の自宅にいた。午前10時ごろ、赤ん坊の弟が泣きやまず、おんぶして、田んぼで草取りをしている母の元へ向かった。

朝から日差しが強く、汗がしたたり落ちた。田んぼにたどり着くと、空襲警報が鳴った。「危ない」。母が急いで田んぼから上がってきた。柿の根元にある幅1メートルほどの溝に入る。母が弟に覆いかぶさり、自身も傍らにうずくまった。

残り:約 1134文字/全文:1472文字

この記事は「下野新聞デジタル」のスタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする