昨年11月、日本酒好きの仲間から酒蔵ツアーに誘われ、惣誉酒造(市貝町)を見学させてもらった。日本酒「惣誉」は県民に身近な存在として親しまれている銘柄の一つだ。多くの飲食店や酒販コーナーに置かれており“栃木の光景”に溶け込んでいる存在に思える。

そんな「惣誉」を支えるこだわりに驚いたことを今でも覚えている。そのこだわりというのは大きく三つ。原料米の山田錦、生酛造り、そして熟成・調合だ。

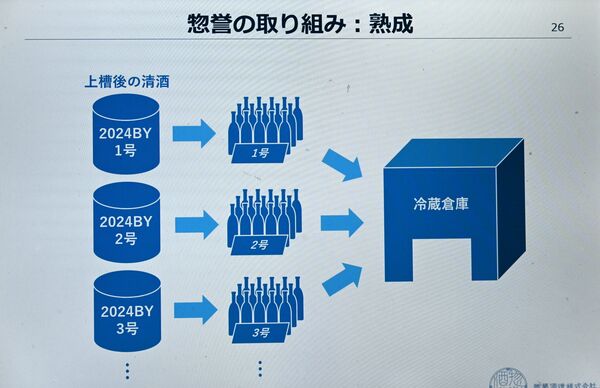

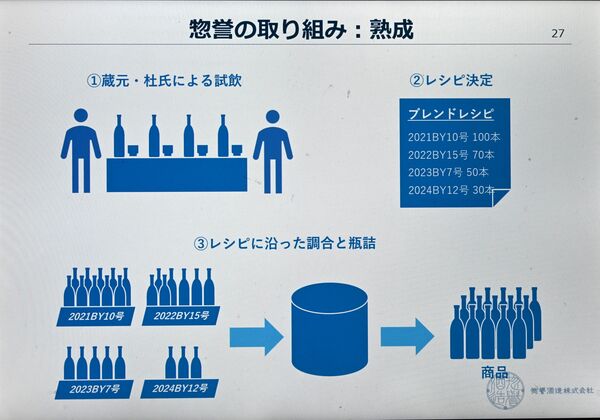

最も驚いたのは、特別純米酒以上の特定名称酒について、その年ごとに仕込んだ酒を冷蔵倉庫で保管・熟成し、出荷時にそれら3年分の酒を調合することだ。日本酒は原料米の出来、仕込み期の気象条件などから匠の技を駆使したとしても、その年により香味、酒質に微妙な違いが出る。調合は当該商品の品質を均一化させるのが狙いだ。

調合に使うのは、タンクにある酒だけではない。その年に造った酒は上槽(搾った)後、瓶詰めして火入れし、冷蔵倉庫で保管する。その作業を毎年続ける。商品として出荷する段階で、蔵元と杜氏が3年分の酒をどのような割合で調合すれば、完成度を高められるかも重視し、試飲して決める。その後、瓶詰めされた3年分の酒を決めたレシピに従ってタンクにあけて調合。再び瓶詰めし、2回目の火入れをして出荷する。

瓶詰めされた酒は精米歩合違い、酵母違いで数多く保管され、調合作業は特別純米、吟醸、大吟醸など5~10アイテムで行われる。冷蔵保管で瓶詰めするのは、空気に触れて酸化し、劣化するのを防ぐためだが、その手間のかけようは通常の何倍にもなる。

ここまで行う理由について河野道大(こうの・みちひろ)専務は「ずっと使っていただいている飲食店、毎日のように飲まれるリピーターの方が多いと受け止めており、責任というか、信頼関係に酒質で応えていかなければならないと考えています」と説明する。惣誉は芳賀郡や宇都宮市など栃木県内に77%(2024年)が出荷、消費されている。いわば「惣誉の酒ってこういう酒だよね」という消費者に囲まれている。

そんな思いから調合は祖父が吟醸酒から始め、2000年ごろ、河野遵(こうの・じゅん)社長が幅を広げ、現在に至る。その割合は全出荷量の半分以上に上るという。

惣誉酒造は穏やかな香り、軽やかでやさしい味わい、しかも奥深さのある酒、価格にかかわらず高い品質の酒に注力する。いずれも食事を取りながらともに楽しめる食中酒だ。1980年ごろから原料米を原産地でもある兵庫県特A地区の酒造好適米「山田錦」を本格的に使い始めた。「柔らかでふくよか、そして口当たりの優しい酒を目指したとき、この山田錦が最も適していた」という。現在では精米歩合55%以下の全てに山田錦を使い、その量は東日本でトップクラスという。今ではリーズナブルな価格帯の商品にも山田錦の使用を広げている。

軽やかで奥深い味わいを求めるため、乳酸菌を空気中から取り込む、伝統的で手間のかかる生酛造りにも積極的に取り組む。一方、使う道具を樹脂製にするなど衛生的な環境の下、丁寧に酒母を管理する現代技術との融合を図る。クラシックな酵母で醸した山田錦の酒を5度帯と10度帯で熟成させることで、熟成香や着色の少ない、調合に適した酒が仕上げるという。

河野専務はここまで手を掛け、こだわりを持って酒造りを行っていることは一般にあまり知られていないという。現在、こうした蔵の良さを広く知ってもらうため、新たなプロモーション戦略を進めている。

調合はウイスキーならブレンディング、ワインでもアッサンブラージュといい、よい酒を造るため、当然のように行われている。「日本酒の場合、フレッシュさを求められることもあり、単に『調合』と言っただけだと、必ずしもいい意味に捉えてもらえない場合もある。蔵元と杜氏が味を見極めて調合の比率を決め、技術的にも味わいを緻密に組み上げ、完成度を高めていることをうまく伝えたい」と語る。

惣誉酒造には派手さはない。一方で全国新酒鑑評会では常連組として金賞に輝くなど国内外の各品評会で好成績を残す実力も光る。玄人好みの酒蔵と言えそうだ。

そんな蔵の気風に憧れ、人材が育ち、人が集まる。秋田徹(あきた・とおる)杜氏はじめ南部杜氏・下野杜氏の両資格保持者が3人おり、県内では数人しかいない酒類総合研究所が認定する清酒官能評価の専門資格「清酒専門評価者」も2人いる。これから取得に挑む蔵人もいるという。

今冬の造りで蔵人を募集したところ、大阪府出身で南部杜氏試験に合格したばかり女性が応募してきて、働くことになった。この女性は県酒造組合が大阪で開催した試飲会にも訪れ、「惣誉」を口にしたのが酒蔵の門をたたくきっかけになったという。この女性からも「惣誉」の魅力をあらためて聞いてみたいものだ。

話を聞けば聞くほど同社の深謀遠慮を感じる。「栃木の光景に溶け込む存在」。それを体現していくには多くの取り組み、手間が欠かせないことが分かる。私は口に運んでいる「惣誉」を味わいながら、そんな思いに浸った。

(伊藤一之)

全文2382文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする