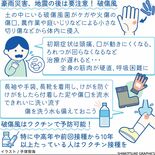

毎年、冬に流行する季節性インフルエンザは、ウイルスが少しずつ変異を起こしながら流行を起こします。予防のため、その年に予測されるウイルスのワクチンを毎年、接種することになるのです。

残り:約 810文字/全文:921文字

この記事は「下野新聞デジタル」のスタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする