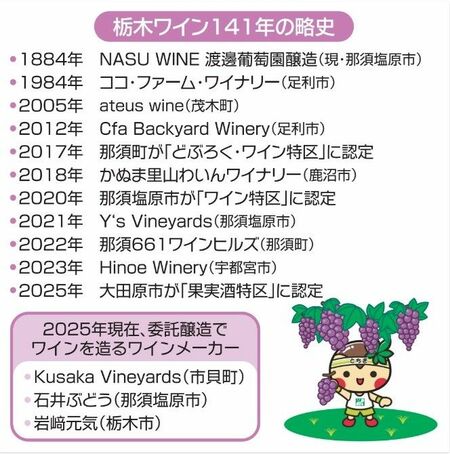

伝統と革新の「栃木ワイン新時代」のうねりが生まれつつある。栃木県内では、2017年に那須町が「どぶろく・ワイン特区」、20年に那須塩原市が「ワイン特区」の認定を受けた。さらに今年3月には大田原市が同市産特定果実を対象にした「果実酒特区」の認定を受けた。この8年でワイナリー(委託醸造含む)が5件新設され、合わせて11件に増えた。

栃木ワインの起源は、明治時代までさかのぼる。「NASU WINE 渡邊葡萄園醸造」(那須塩原市)は創業1884(明治17)年で、141年の歴史を持つ現存する国内最古の醸造所の一つだ。明治政府はワイン用ブドウ苗木を欧米から輸入し、栽培を普及させた。当時、明治の華族らが那須野が原の開墾に入る時期で、初代当主の渡邊謙次(わたなべけんじ)が栽培したブドウで醸したワインは農場主らの食卓を彩った。陸軍大将の乃木希典(のぎまれすけ)が同醸造所のワインを愛飲したことから、地元・乃木神社の奉納酒に選ばれており、「桜花印那須葡萄酒」の称号はラベルデザインに受け継がれている。

4代目の渡邊嘉也(わたなべよしなり)さんはフランス・ボルドーの銘醸シャトーで醸造を担った。帰国後はその栽培・醸造技術を生かし、創業当初より作り続けてきた日本の伝統的な品種「マスカット・ベーリーA」など、希少な古樹も大切に守る一方、ボルドーと同じ品種のメルローなどを栽培している。

栃木県内で最も名が知られているのが「ココ・ファーム・ワイナリー」(足利市)だ。知的障害のある人たちが働く施設の事業として同市北部の山の斜面がブドウ畑に開墾されたのが58年。ワイン造りは84年から始まった。

89年、米国醸造家のブルース・ガットラヴ氏を招き、国産ブドウを100%使いながら、世界に通用するワイン造りの指導を受けた。出来上がったワインの評価は徐々に高まり、2000年にはスパークリングワイン「1996NOVOドゥミセック」が九州・沖縄サミットの首里城での晩さん会に使用され、以降、国際会議の夕食会や昼食会に採用されている。JAL国際線ファーストクラスにも搭載された。

今月15、16両日に行われた収穫祭は42回目となり、約9500人が来場。足利市の一大イベントとして定着し、地域活性化をけん引している。

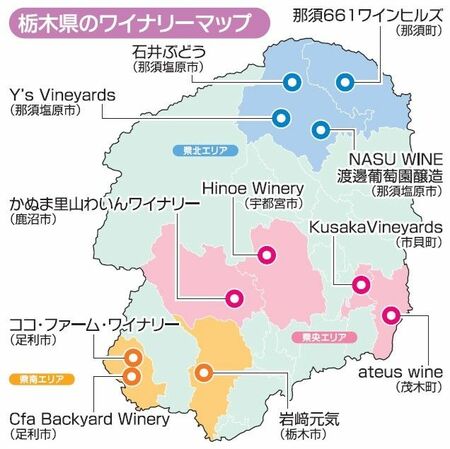

栃木市大平町のブドウ団地農家出身でフランスのブルゴーニュで7年間、醸造を経験した醸造家の岩崎元気(いわさきもとき)さんによると、豊かな自然、多様な土壌、造り手たちの情熱が、栃木県の県北、県央、県南の各エリアが持つ異なる個性によりその土地ならではのワインを形作っているという。

県北は標高が高く、冷涼な気候を生かしたワイン造りが特徴。気温、降水量、日照量ともブドウ栽培に適し、有機物を多く含む肥沃(ひよく)な黒ボク土は水はけもよい。

特区認定により、「那須661ワインヒルズ」(那須町)はブルーベリーなどのワインを委託醸造から自家醸造に切り替え、22年にワインの試飲・直売、グリル料理提供という観光施設を開設した。収穫祭のほかウエディングなど各種イベントの要望に応じ、ワインの魅力を発信する。

国内外でワイン醸造を学んだ山崎賢子(やまさきかしこ)さんは21年、ワイナリー「Y’s Vineyards」(那須塩原市)を開設。ブドウ畑約0・9ヘクタールを1人で管理し、醸している。今年7月に行われた「日本ワインコンクール2025」の欧州系品種白の部門で「シャルドネ」が銅賞を受賞した。栃木県産ブドウを原料として初めて入賞した。

15年に埼玉県から移住してきた石井晶(いしいあきら)さん、亜由子(あゆこ)さん夫妻の「石井ぶどう」は同市板室地区で生食用を含め約1・2ヘクタールでブドウ栽培を行う。同市内の山崎さんらに醸造を委託し、「Itamurogne(イタムローニュ)」を販売する。大田原市の果実酒特区の対象果実はナシ、イチゴ、ブルーベリー。日本酒「旭興」を醸す同市の渡邉酒造は今月5日から規格外を中心にした「にっこり」の果実酒仕込みに入った。

県央は温暖な気候と県都に近い地の利を生かしながら個性を追求する。06年から委託醸造していた「かぬま里山わいん」(鹿沼市)が18年に醸造所を開設。ブドウ畑の収穫体験や収穫祭を行う。ateus wine(茂木町)は05年創業。国内外のブドウ、フルーツを使ってワインを醸造する。一仕込み23リットルの小ロット生産に対応し、個人の畑で栽培したブドウや果実酒の醸造を請け負う。

山梨県でブドウ栽培と醸造を学んだ日下篤(くさかあつし)さんが16年に創業した「Kusaka Vineyards」(市貝町)は栽培したブドウを山梨県の修業先に醸造を委託する。23年には「HinoeWinery」が宇都宮市北部の新里地区で醸造所を設けた。ブドウ栽培は15年から取り組んでおり、山梨県で委託醸造していたが、シードルや山ブドウ系交配品種を生かしたワインに挑んでいる。

県南は温暖で年間降水量が約1300ミリと比較的少なめ、年間日照量も約2100時間でブドウ栽培に理想的という。「Cfa Backyard Winery」は1951年創業の飲料メーカーのマルキヨー(足利市)内に2012年に設立された。今年7月の日本ワインコンクール2025では栃木県産ブドウを使ったワインとして初入賞し、銅賞を受賞した。ブドウは自社農園産のため、地名表示「足利市御厨」も明記できるようになった。

岩崎さんは、Cfa Backyard Wineryで栃木市産ブドウによるワインを造りながらワイナリー設立に動いている。その傍ら精力的に講演を行い、栃木ワインの振興を図る。「それぞれ個別に活動していた若手生産者中心に新たなつながりも生まれ、行政、研究機関とも協働しながら地域ブランド確立に向け発信力を高めていく動きが広がりつつある」と話す。

酒は食とのペアリングが欠かせない。栃木ワインのブランドが高まれば、チーズなど栃木県が誇る食とも相乗効果が生まれる。新時代の確かな潮流をつかみたい。

ポストする

ポストする