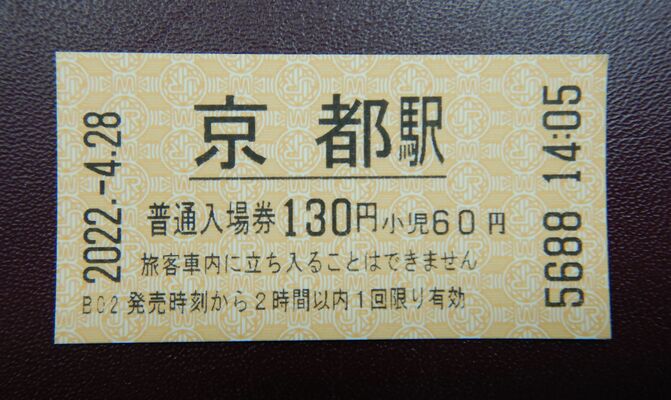

「駅の入場券は高すぎるのではないか」との声が、京都新聞社の双方向型報道「読者に応える」に寄せられた。調べてみると、鉄道事業者の多くが初乗り運賃と同額に設定し、近隣駅までの乗客と同料金になっていた。ただ近年は「駅ナカ」店舗の充実により送迎以外の目的での入場者が増えており、利用客からすれば「割高」に思える入場券に変化も出始めている。

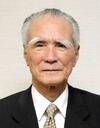

疑問を寄せたのは京都市の林千博さん(71)。運賃改定と同時に入場券も上がるのを見て不思議に思っていたという。「運賃改定はコスト上、仕方ない面もあるが、なぜ入場券も値上げされるのか。駅だけの利用者と、電車に乗る人の料金が同じなのは納得できない」と首をひねる。

初乗り同額が主流

関西鉄道事業者5社の入場券は130~210円で、京阪以外は初乗り運賃と同額だった。2時間制限を設けていることもほぼ共通で、入場料を取る理由は「無制限に入場を認めると運行に支障をきたす恐れがある」(JR西日本)、「駅施設の使用料」(阪急、京阪、叡電)、「不正乗車の防止」(近鉄)などと回答した。

京都鉄道博物館(京都市下京区)によると、官営鉄道(旧国鉄)が京都駅を含む10駅で入場券を販売し始めたのは1897(明治30)年。それまでは駅長の許可があれば無料だったが、駅長不在の際、入場しようとした人とトラブルになったのが契機だった。翌年の時刻表を見ると入場券は2銭で、最も安い運賃は大阪-神崎(現尼崎)間の4銭だったという。初乗り運賃と同額なのは、導入当初からの慣例ではないようだ。

現在、初乗りと同額の鉄道各社は「最も安い運賃に合わせた」と口を合わせる。「旧国鉄や他社を参考にした」などと回答する私鉄もあった。JR西は「初乗りと同額の方が駅員も案内しやすく、乗客も分かりやすい」と、混乱抑止を理由とした。

しかし、近年、各社は駅構内のスペースを活用した「駅ナカビジネス」に力を入れ、店舗利用を目的に入場する客も増えつつある。このため、買い物客に入場券の無料サービスを行う駅もある。

京都市営地下鉄は危機的な経営状態を改善するため、2010年から駅ナカ施設「コトチカ」を展開。現在の12駅計47店舗のうち、4駅計6店舗が改札内にある。1981年の開業以来、入場券は販売していないため、店舗だけの利用客は無料で改札を通しているという。

同局は「開業当時、駅だけの利用は想定していなかった。現在は構内トイレの希望者と同じ扱いにしている」。嵐電もホームへの入場は無料で「電車見学や送迎などで、自由に入っていただいている」という。

サービス券付きの駅も

入場券を駅ナカ店舗に提示すれば、入場券分が実質無料となる駅もある。JR新大阪駅の「エキマルシェ新大阪」は130円分の買い物券を配布し、近鉄の大和西大寺駅、大阪難波駅では「サービス券付き入場券」の購入客に、160円を割り引いている。

長い歴史のある入場券。時代とともに駅と人との関係が変化する中、その在り方も見直されつつある。

(京都新聞)

◇栃木県内の駅では?

栃木県内の駅の入場券は、どうなっているのか。JR東日本と東武鉄道は下野新聞の取材に対し、大人料金は初乗り運賃と同額の150円と回答した。小児料金はJRが70円、東武が10円高い80円だった。入場券の時間制限について、JRは関西の鉄道4社と同じ2時間で、東武は無制限としている。

初乗り運賃と同額とした理由について、JRは「初乗り運賃区間の乗車券を入場券の代用として意図的に使用する場合を勘案した」と回答した。料金を取る理由は「駅構内の安全確保と運賃収受に関する秩序を維持するため」と説明している。

東武は明治32年の開業時から、入場券制度を導入している。料金を取る理由は「乗車以外の目的で、入場することを無制限に認めることは、輸送秩序の維持と乗客の安全が確保できなくなる場合が生じる恐れがあるため、駅施設利用料として収受している」と回答した。

ポストする

ポストする