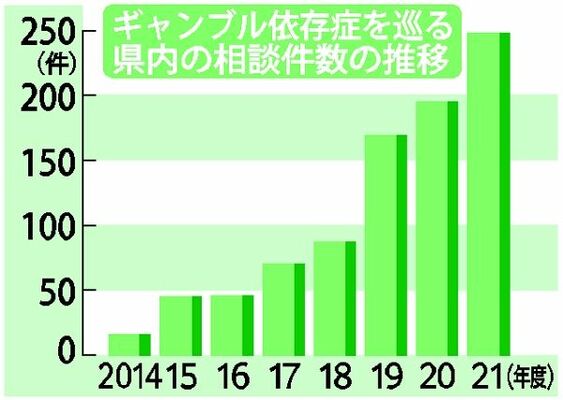

賭け事がやめられない精神疾患「ギャンブル依存症」に関する県への相談件数が増え続けている。統計がある2014年度の16件から、21年度は約16倍の248件へと増加した。法施行による相談体制の強化などが理由とみられる。県は、新型コロナウイルス禍を機に、ネットギャンブルの増加で拍車がかかることを懸念し「自覚症状がない場合もある。深刻化する前に相談を」と呼びかけている。

県によると、依存症のギャンブルの対象には競馬や競輪、競艇、パチンコ、パチスロ、マージャンなどがある。県内の相談件数は右肩上がりで増えており、14~18年度は10~80件台で推移していたが、19年度は169件、20年度は195件に急増。21年度は前年度比53件増の248件だった。

これまでの相談の内訳はパチンコが大半を占め、男女別では男性が94%と圧倒的。年代別では30~40代が67%に上る。「借金を重ね、学資保険にまで手を出してしまった」「うつや睡眠障害に悩み、自殺も考えた」など深刻な内容も相次ぐ。

18年10月にギャンブル等依存症対策基本法が施行され、県は相談拠点の整備や自助グループと連携した講座の開催、啓発動画の作成など対策を強化した。病気としての依存症の浸透が相談を後押ししたとみられる。

20年の国の調査では、18~74歳の2・2%に依存症の疑いがあった。ギャンブルの方法としては33・5%が「主にオンライン」と回答し、24・4%が実地とオンラインの両方だった。

コロナ禍による外出自粛で在宅時間が増え、スマートフォンなどで参加できるネットギャンブルでは、違法なオンラインカジノに手を出すケースもあり、依存症との関連が指摘されている。県は「コロナ禍でいつでもどこでも賭けられるオンラインがさらに普及する可能性もある」とし、相談件数の増加を危惧する。

県精神保健福祉センターでは18年から、先駆的なケアを行う島根県の回復プログラムを導入している。依存症から脱しても渇望感に苦しむ人に対する継続的な支援にも力を入れる。

ポストする

ポストする