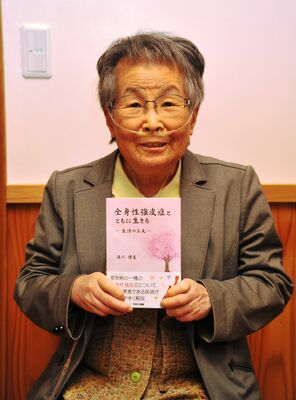

栃木県鹿沼市今宮町で漢方専門の内科医院を開いている医師満川博美(みつかわひろみ)さん(79)は厚生労働省の指定難病「全身性強皮症」を患いながら、同じ病気で療養中の患者にエールを送り続けている。昨年10月に症状の解説や患者としての体験、療養生活の工夫を記した「全身性強皮症とともに生きる-生活の工夫-」を出版。満川さんは「あきらめないで、長生きしましょうと伝えたい」と前向きに日々を過ごしている。

全身性強皮症は膠原(こうげん)病の一種で、主な症状として皮膚や臓器の硬化(繊維化)や血管障害、免疫異常などがある。2017年度の国内患者数は推定約2万7千人。満川さんは14年、右手小指の壊死(えし)をきっかけに全身性強皮症と診断された。歩行時の酸素飽和度が低く、安静時以外は携帯型の酸素濃縮装置を常用し日常生活を送っている。

同症は専門医でないと診断しにくいほど症状が多彩で、満川さんは「症状を洗い出して病気を知り、どうすれば症状を進行させずによりよい生活ができるかを探りたい」と情報収集を開始。同じ病気で苦しむ人々と共有したいと本の出版を企画した。

本は、強皮症の概要から療養生活まで全10章で構成。自身の症状の説明のほか、全国膠原病友の会県支部の相談会で患者やその家族から寄せられた相談内容に答える形でまとめ、理論部分は参考文献から引用した。

症状を器官別に分類し、皮膚硬化の項目では「ふたを開ける時はキャップオープナーを使うといい」など、生活する上での助言を「工夫」として盛り込んだ。また知っておくと便利な内容を「一口メモ」として加えたほか、症状から確認したい項目に導く索引を付ける工夫も施した。

出版後、満川さんの元には、本を読んだ全国の患者から感謝の手紙などが届いているという。現在は週1回の外来診療に加え、治療内容などを加えた改訂版の発刊に取り組んでおり、「無理はせず、自分も長生きして、少しでも皆さんの役に立ちたい」と話している。

ポストする

ポストする