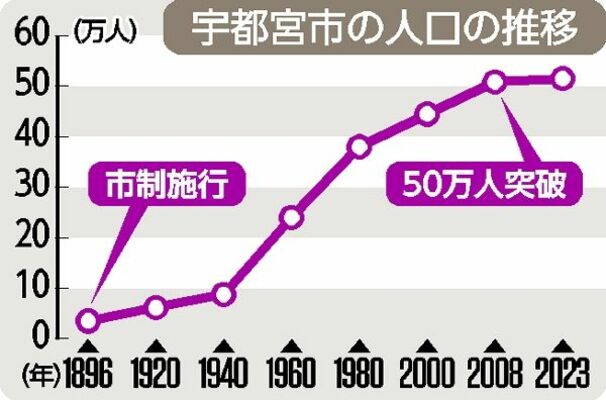

明治期に県庁が栃木町(現栃木市)から移転して以降、本県の政治経済の中心を担ってきた宇都宮。市制施行された1896年、人口は3万5233人だった。

昭和に入ると国の都市計画法の指定を受け、本格的な都市づくりを開始。1931年に東武宇都宮線が開通し、陽西、陽南の土地区画整理事業が進められるなど、交通や住宅の整備が進んだ。53年に町村合併促進法が施行されると、清原村、瑞穂野村、雀宮町など近隣11町村を編入合併。大幅に市域が拡大し、人口も20万人台に倍増した。

60年以降は工業振興策が積極的に進められ宇都宮、清原、瑞穂野の各工業団地を次々に分譲。第2次ベビーブームも追い風となり人口は増加した。東北自動車道宇都宮インターチェンジの開通や東北新幹線宇都宮駅の開業で首都圏への利便性も高まり、84年に40万人を突破した。

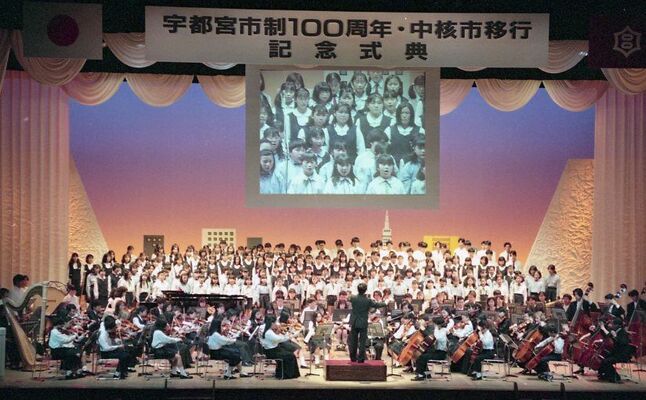

市制100周年の96年には中核市に移行。「平成の大合併」を受けた2007年に河内、上河内町を編入合併すると50万人を超え、18年には52万407人と人口のピークを迎えた。

北関東最大の都市となったものの、令和に入り人口減が続く。市の担当者は「少子化に加え、若い世代の東京圏への転出も人口減の要因。多様な施策を講じ、選ばれる街を推進したい」とする。1月1日現在の人口は51万4859人。

ポストする

ポストする